辜朝明:资产负债表衰退的启示

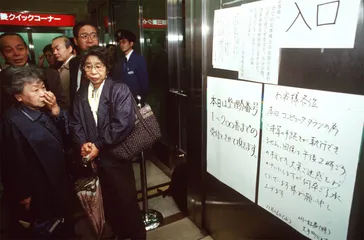

作者:刘畅/ 今年以来,中国的经济统计数据,令人对中国经济的活力有所担忧。衡量消费品和工业产品价格的两项指标CPI与PPI双双遇冷,前者比疫情时的2022年只上涨0.1%,后者则下降了3.6%,已连续下跌7个月。个人消费低迷、企业规模收缩的局面,与1990年至2005年的日本经济大衰退相似。在那场大衰退中,日本不仅社会财富损失了1500万亿日元,还造成了持续10年的“就业冰河期”,甚至如今依然影响着日本人的内心,使他们的企业面对投资时谨小慎微,发展速度落后于周边国家。

今年以来,中国的经济统计数据,令人对中国经济的活力有所担忧。衡量消费品和工业产品价格的两项指标CPI与PPI双双遇冷,前者比疫情时的2022年只上涨0.1%,后者则下降了3.6%,已连续下跌7个月。个人消费低迷、企业规模收缩的局面,与1990年至2005年的日本经济大衰退相似。在那场大衰退中,日本不仅社会财富损失了1500万亿日元,还造成了持续10年的“就业冰河期”,甚至如今依然影响着日本人的内心,使他们的企业面对投资时谨小慎微,发展速度落后于周边国家。本刊就此专访日本野村综合研究所首席经济学家辜朝明。他曾在东京见证日本经济大衰退的全过程,并从中发现经济失去动力的原因——企业不约而同地试图修复资产负债表,使得资金都“冻结”在了银行里。为了保持经济活力,政府就必须施行持续的财政刺激政策。当年,这样的思路为日本走出经济大衰退做出理论贡献。如今中国经济的走向与日本30年前类似,相似的“药方”能否奏效,需要面临人口减少、中等收入陷阱等多重问题的挑战,如何对外开放、创造更有吸引力的市场环境是避免重蹈日本覆辙的关键。 三联生活周刊:当下中国的经济数据令人担忧,房价普遍走低。这样的情况与当年日本经济大衰退时,有何相似之处?

三联生活周刊:当下中国的经济数据令人担忧,房价普遍走低。这样的情况与当年日本经济大衰退时,有何相似之处?

辜朝明:从日本房地产经济研究所和国际清算银行的数据来看,北京房价涨幅的规模,在2022年时已与1990年的日本相近。但日本的经济泡沫破裂时,全国商业地产的价格下跌了87%,想象一下如果这样的事发生在北京、上海、广州、杭州,经济会是什么样?但中国目前还没有这样下跌的迹象。

三联生活周刊:当时的暴跌有没有预兆?

辜朝明:日本当时房地产价格下跌毫无征兆。我在上世纪七八十年代到美国留学、工作,1984年从纽约回到东京。日本经济泡沫升起时,日本人疯狂借钱的样子让我吃惊,原本在我看来,日本人像德国人一样,财政上是非常保守的。但80年代全世界对日本管理技术的赞美,让日本人产生过度的自信。在泡沫的顶峰,那时日本皇宫的地价就足够买下整个美国加州。日本政府为了“降温”,短期内上调利率、收紧信贷,限制资本流通,泡沫迅速破裂。

而起初大多数人都认为这只是一种外部冲击。也许一两年后一切都会好起来的。最初面对危机,我和其他经济学家一样,按照当时主流的经济学观点,觉得既然企业把利润放在第一位,只要借钱成本够低,企业就会借钱扩张,经济就会被激活,所以除了推行财政政策,政府将最终依靠货币政策走出危机。

但即便大衰退后利率降至零,企业也不借贷,甚至每年以数十万亿日元的速度还贷,以至于相当于GDP20%的需求都消失了,经济毫无起色。那时,我便开始思考企业不再注重利润的原因,发现是企业在修复衰退的资产负债表。 三联生活周刊:什么是企业的资产负债表衰退?

三联生活周刊:什么是企业的资产负债表衰退?

辜朝明:如果用在大衰退中的个人举例,一个人在泡沫破裂前,负债可能是90日元,而资产是100日元。一旦泡沫破裂,负债仍然是90日元,资产只值60日元。相差这30日元,使得这个人实际上已经破产了,他就要开始偿还债务,使负债低于资产。企业也一样。随着泡沫破裂,企业抵押给银行的资产从价值上百亿日元缩水到区区10亿元,却仍背负数十亿元的债务,相比于赚取利润,企业更迫切的需求变成了还债。当时虽然有许多企业倒闭,但是日本工业世界领先的实力也并非浪得虚名,外贸仍然坚挺,那些核心部门运转正常、盈利状况良好的企业,就会用自己的利润偿还债务,直到债务结清。

当这一非常理性的行为,成为社会中每个个体的“共识”,反倒会对整体不利。举例来说,一个人有1000日元的收入,他把其中的900日元用来消费,将剩下的100日元存进银行。他所花费的这900日元又成为其他人的收入,并且如此不断在经济生活中循环,而存入银行的100日元,则最终被借给了一家寻求资金的企业。于是,每一笔这样的1000日元收入都转化成了1000日元的支出。当经济运转正常时,为保证全部的1000日元都转移到他人手中,如果没有企业打算借此人账户中的100日元,或只借一部分,银行就调低贷款利率,吸引原本谨慎的企业借贷,反之则调高利率,提高借贷的门槛。但一个债务沉重的企业不会因为利率低就借贷。在这种情况下,银行里的100日元存款既无法借出,也不会被花费,只能作为储蓄滞留。于是,最初的1000日元中只有900日元转化成了另一个人的收入。当继续假设下一个人同样也是消费了其收入的90%,而将其余的10%转化成了储蓄。则另外90日元因为无人借贷而沉淀在了银行中。这个过程不断重复,最初的1000日元收入持续递减,最终就将经济一步一步引向恶性循环的通货紧缩。

企业恢复自己的资产负债表时,总是“偷偷摸摸”。一家主要零售企业的主管曾经告诉我,资产负债表衰退其实就是企业主管和银行家的衰退,只有那些主导借贷的企业主管和主导放贷的银行家们才真正了解问题的根源所在。因为企业不会告知员工,企业在尚能盈利时,已经技术性破产,那会导致员工跳槽;作为债权人的银行也不会透露风声,因为那会使原本能够慢慢还上的债务变成呆坏账,政府监管部门一定会责令银行削减贷款额度,回收既有贷款。

恶性循环在当时的表现是,2000年日本的企业储蓄已经超过个人储蓄,原本最大的借贷方变成了最大的储蓄者。经济运行扭曲至此,只有政府出面,借出并花掉个人存在银行里被闲置的100日元存款,确保每一笔1000日元收入都能转化成1000日元支出,才能使经济形势稳定下来。 三联生活周刊:政府出面从银行借钱的办法,也就是财政刺激政策。当时的财政刺激规模如何?

三联生活周刊:政府出面从银行借钱的办法,也就是财政刺激政策。当时的财政刺激规模如何?

辜朝明:因为1500万亿日元的财富相当于日本三年的GDP之和,如此巨大的损失,使得个人和企业一旦有收入,就会持续还债,财政刺激也必须源源不断,年复一年,以抑制通货紧缩的缺口,直到企业把债务还清。经济泡沫破裂后的15年里,日本政府为执行财政刺激政策,投入超过140万亿日元。

三联生活周刊:如此规模的财政刺激,势必带来大量的财政赤字,这在当时如何能够得到日本政府的认可?

辜朝明:他们最初并没有从修复资产负债表的角度考虑这个问题。因为政府税收收入在经济泡沫破裂之后的最初两年依然高昂,日本政府在1990年和1991年仍旧保持了财政盈余,当经济形势在1992年前后急转直下,决策者们认为这不过是又一次周期性的低迷,只需利用一到两年时间,通过刺激投资就可以解决问题。

1996年左右,当我意识到财政刺激是抑制经济萧条唯一的办法时,就几乎每周都上电视节目发表评论,呼吁政府把财政刺激坚持下去。但在那时,像世界货币基金组织(IMF)就坚持认为日本政府没有正确运用资金,因为尽管以扩大公共建设投资为主的大规模财政刺激政策已经全面展开,日本的GDP仍然定格在500万亿日元,国内经济也毫无起色。

于是1997年政府收紧财政政策,从1997年第四季度起,日本GDP连续五个季度负增长。一旦整体需求萎缩,恶性循环就出现,原本当时的不动产价格维持在1985年的水平,政策收紧后,不动产价格进一步下跌了53%,跌回到1973年的水平,更多企业濒临破产。所幸日本政府最终意识到问题所在,1998年10月后开始实施适度的财政刺激,修复银行系统。

因为1997年的曲折,原本在2000年就可以结束的衰退,又延续多年。直到从2004年起,日本企业还债减少,借债增多,说明已经有企业恢复了资产负债表,重新开始投资,开始招人。到2005年底,日本社会整体的企业都已还清债务,15年的经济衰退也就此结束。

但经济衰退给人内心带来的影响要深远得多。30年前,日本工业几乎占据各个领域的第一,日本企业会用相当于全年GDP的10%投资新设备,研发新产品。等到经济泡沫破裂,日本企业不再扩张,纷纷用现金流偿还债务,甚至即便走出衰退后,企业也不愿扩张,反而倾向于储备金融资产。衰退过后最初的10年内,企业每年储备的资金大约能占GDP的5%~10%。如今每年购买金融资产所用的资金还能占到GDP的3%~4%。如此谨慎的策略,使得日本经济不再充满活力,日企相对于韩国企业、中国台湾企业,在许多领域丧失了竞争力。

三联生活周刊:这些财政预算赤字是否给日本之后的经济带来了负面影响?

辜朝明:首先在日本出现经济衰退时,当时日本政府有充足的财政盈余,这使得日本可以轻松地使用财政刺激政策。而就像我们在大学中所学的,当家庭和企业都把钱存入银行,政府把钱借出来并花掉后,这些钱会作为收入流回到人们手中。而衡量赤字的影响,要从利率中看,尤其是债券收益率。利率越低,财政的压力越小。在黑田东彦2013年就任日本央行总裁,推行大规模量化宽松的货币政策之前,日本的公共债务已经达到GDP的200%,但人们并没有将其当作一种净收益,所以那时日本政府10年期的债券收益率就已经低至0.7%。

不过在当时,对财政刺激的一些争议来自于刺激的项目。政府用借来的钱,修建道路和桥梁。起初,因为大家都没有意识到资产负债表衰退的问题,认为动用短期的财政刺激政策即可,所以当时的媒体对一些项目的长期效益提出批评。比如上世纪90年代初,当时日本在不少地方修路,是在与原有道路平行,且与原有道路相隔不远的地方再修一条。这样的路修好之后,人们就会觉得有些愚蠢。

但在我看来,因为这些财政刺激本身,日本在大衰退期间GDP依然维持在500万亿日元的水平,保持在泡沫经济顶峰的水平线上,没有出现1933年美国大萧条后断崖式的下跌。而从整体建设的效果来看,1984年我回到日本时,很难想象当时日本的汽车已经世界第一,路却如此糟糕,但日本如今的道路系统,远远好于美国了。

甚至直到如今,在企业和个人仍倾向于储蓄而非投资的情况下,个人私营部门完全无法帮助日本经济保持活力。GDP的维持,仍然依靠政府把钱从银行里借出再花掉。中日的错位

三联生活周刊:我们发现,日本在上世纪90年代初的老龄化比例是12.78%,目前中国则是14.2%。人口的老龄化问题,是否也是制约需求的一大因素?

辜朝明:在过去的15年里,许多人都在谈论日本的人口问题。但日本经济衰退时,日本的人口还在增长,日本人口的减少发生在大衰退发生的19年后,所以不能用人口问题来解释通缩。同时,在我看来,人口减少对经济来说,本身不是最大的问题,看一下日本的实际就业人数就可以发现,日本的就业人数普遍保持在比较高的水平,本身不会损害经济。

但人口问题对经济的影响体现在投资上。中国在面临通货紧缩的当下,人口已经减少。而企业做投资决策,决定是否要扩大产能时,却会看人口变化的数据。如果一国的人口在减少,那么企业宁愿把生产放在其他人口增长的地方,这样可以很容易地找到工人。这样的情况已经在西欧和日本都发生过了,因为人口减少,工厂也建在了别处。

三联生活周刊:这样的问题,似乎也是“中等收入陷阱”会面临的。当年日本的经济泡沫破裂时,日本的人均GDP已经达到2.54万美元,逼近美国,如今也保持在4万美元。而目前美国的人均GDP达7万美元,中国的人均GDP则接近1.2万美元。“中等收入陷阱”会来临吗?

辜朝明:是的。中国如今不再是用工成本最低的国家,一些在中国的工厂转移到工资更低的国家,比如越南。一旦在其他国家投资,中国经济的增长就会放缓。中国为保持自己的吸引力,不得不降低税收,放松经济管制。

但如今有贸易摩擦的问题。日本也曾面临类似的情况,当年经济泡沫破裂前,日本与美国的贸易逆差占到美国的60%,如今中国与美国的贸易逆差大约占到美国的35%,当时日本与美国有如此大的贸易逆差,摩擦可想而知。虽然日本自诩是一个从19世纪以来就非常开放的经济体,但在上世纪八九十年代,我自己也参与了日本与美国、欧洲的贸易谈判,我知道日本当时并不是那么开放。比如当时日本认为日美贸易的不平衡与日本市场的封闭无关,而是由于美国的储蓄和投资不平衡导致的,所以日本拒绝了美国提出开放市场的要求。于是1985年至1995年间,日元兑美元持续升值,使日元失去了竞争力。但那时的贸易摩擦,也比不上特朗普政府以来的“贸易战”和地缘政治的问题。

三联生活周刊:这些问题与资产负债表衰退是什么关系?

辜朝明:这些因素叠加,会加剧资产负债表衰退的影响,因为投资都在缩减。而面对资产负债表衰退,政府一定会动用财政刺激的方法。而正像前面所说的,日本在泡沫破裂时,政府有巨额的财政盈余,可以很容易地推动财政刺激,增加赤字;但中国在泡沫破裂之前,包括地方政府在内的中国政府已经处于相当深的赤字中,当中国在推行财政刺激政策时,可能将面临更大的压力。

而尤其令我关心的是,当人们分析中国银行公布的资金流向数据,可以发现从2016年开始,中国企业就开始大幅减少借贷和投资。从2015年中国企业贷款的最高点到最近的数据,差距大约有GDP的6%~7%。

但这是不应该发生的。因为在我看来,2012年时中国跨越了刘易斯拐点(指随着城市化和经济发展的推进,农业部门的劳动力需求饱和,农民开始向城市寻求工作机会,工业部门由此扩张发展),进入黄金时代。在这个时代,企业投资设备,扩大产能,同时迎合雇员需求,增加工资、改善工作环境;与之相应,劳动人口工资上涨后,消费水平上升,需求增长,促进企业利润上升,二者相辅相成,中产阶层的规模也在其中扩展。而2015年、2016年,乃至直到疫情前,中国仍处在这个阶段,相比于欧美、日本,中国的出口仍有竞争力,那时泡沫在继续膨胀,企业本应把更多的钱投入其中。

去年企业、家庭减少贷款的情况变得更为严重。如果企业和家庭真的开始停止投资,转而储蓄,资产负债表衰退就从此开始。需要反思的恰是当时企业这样做的原因,它将是认识和修复中国的资产负债表衰退的关键。

三联生活周刊:如你所言,当年在大衰退期间,日本企业的出口仍然出色,这是他们能够修复资产负债表的一大原因。中国的出口状况未来能否支撑中国企业渡过难关?

辜朝明:出口意味着国外接受你的产品,所以将国内的产品卖到国外,不仅关乎生产,也关乎营销。如果地缘政治的问题加剧,国外购买意愿会存疑。同时,改革开放以来,中国生产的产品能够顺利卖到国外,是因为像美国、德国或日本的公司用他们在本国的营销网络,销售中国制造的产品,若中国公司自己做海外营销,难度将大不一样。

三联生活周刊:相比于日本,中国有14亿人口的广阔市场,这会不会成为中国应对资产负债表衰退的一大优势?如果依靠中国的市场活力,能否为中国经济注入足够的动力?

辜朝明:市场规模绝对是一个非常大的优势。回顾历史,当年日本处于大衰退前后,中国正是邓小平时代,那时中国对外的开放程度比日本高,使得很多美国和欧洲的公司宁愿在中国投资,也不愿在日本投资。

但如果中国不依靠出口,国内的企业就必须年复一年地创造出让人们不惜借钱投资的新东西。因为如果每个人只花自己的收入而不借钱消费或投资,GDP是保持不变的。问题在于,中国目前是否有足够多这样的公司,来增加14亿人口的GDP呢? 资产负债