缓慢输出

作者:薛芃 张雪瑞的工作室在京郊农村的一个小院里。院子不大,收拾得井井有条,种了花草,不过她很快要搬工作室,院子里比从前杂乱了一点。经常到访的流浪猫不会在意,仍然每天卡着时间到小院来讨要吃的,饭饱后,就趴在墙根晒太阳睡觉。每天上午10点左右,张雪瑞会从家里开十几分钟车到工作室,开始一天的工作。这一天,她都待在这里画画,中午饿了就简单做点吃的,到晚上7点,回家。她像个普通的上班的人一样,过着规律的绘画生活,只是她面对的只有画布和自己。

张雪瑞的工作室在京郊农村的一个小院里。院子不大,收拾得井井有条,种了花草,不过她很快要搬工作室,院子里比从前杂乱了一点。经常到访的流浪猫不会在意,仍然每天卡着时间到小院来讨要吃的,饭饱后,就趴在墙根晒太阳睡觉。每天上午10点左右,张雪瑞会从家里开十几分钟车到工作室,开始一天的工作。这一天,她都待在这里画画,中午饿了就简单做点吃的,到晚上7点,回家。她像个普通的上班的人一样,过着规律的绘画生活,只是她面对的只有画布和自己。现在工作室清空了不少,之前堆满的作品正在798艺术区麦勒画廊展出,这次个展“物静光时”是张雪瑞近三年新作的一次汇总,她的创作发生了新的变化。

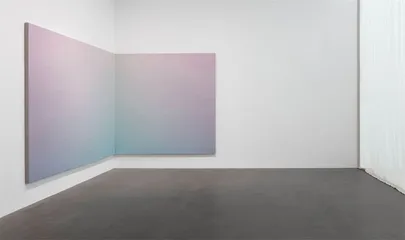

画架上摆放着一件尚未完成的作品,可以看出她的创作方式。2004年从中央美术学院毕业后,张雪瑞走上了职业艺术家的道路,她没有经历过太多迷茫和试错的阶段,似乎从一开始就找到了自己偏爱的绘画语言——理性、克制、冷静的冷抽象。在她的画面中,格子是最明显的元素,或大或小整齐排列着,一如一副棋盘。每个格子之间,上下向、左右向,或是斜线方向,又形成微弱的色彩差异变化。如果只是单独截取临近的两个格子色块,几乎很难用肉眼分辨出差别,但当这些细微的差别叠加在一起时,退远看,画面上灵动的色彩变化便显现出来。

这张正在作业中的画,有一部分已经附着了几层颜色,有一部分还只是粗略地刷了一层轻薄的底色。这些格子的着色,每一个都要覆盖好几层,前一两层还在尝试着找到那个准确的颜色,之后覆盖的颜色一层层地加厚,直到达到满意的效果。在接下来的绘制中,她不断试验颜色的微妙变化,她会隐去笔触可能产生的或亢奋或紧张的情绪,只是保留色彩的情绪属性,色彩是她与观众对话的媒介。 张雪瑞的“格子”系列,用的都是饱和度不高的复合色,更接近自然本身,画面都有明确的色彩倾向,黄绿或是粉蓝,偏冷或是偏暖。我好奇她是如何确定这些颜色的,为什么这张呈粉调,那张是灰蓝调的?它们之间有联系吗?张雪瑞把控每一幅画的色彩,是从四方画布的三个顶角开始的。最初三个顶角颜色的确定,来自于她的直觉判断,而后一格一格地向着画面中心和第四个顶角延展,每一个的色彩都变化一点,直到最后的第四个顶角。她必须在颜料湿润时完成色彩的推衍,没有人预先可以知道最后的颜色将变成什么样,张雪瑞本人也不知道,这便是她的乐趣——在一点一点的变化中探索。每画完一幅,她会用这一幅结束的颜色为基础,去开启下一幅。因此,每一幅“格子”系列的抽象绘画都是环环相扣的。正是因为这种自成一体的作画方式,策展人将张雪瑞的上一个个展取名为“三个航标的河流”。

张雪瑞的“格子”系列,用的都是饱和度不高的复合色,更接近自然本身,画面都有明确的色彩倾向,黄绿或是粉蓝,偏冷或是偏暖。我好奇她是如何确定这些颜色的,为什么这张呈粉调,那张是灰蓝调的?它们之间有联系吗?张雪瑞把控每一幅画的色彩,是从四方画布的三个顶角开始的。最初三个顶角颜色的确定,来自于她的直觉判断,而后一格一格地向着画面中心和第四个顶角延展,每一个的色彩都变化一点,直到最后的第四个顶角。她必须在颜料湿润时完成色彩的推衍,没有人预先可以知道最后的颜色将变成什么样,张雪瑞本人也不知道,这便是她的乐趣——在一点一点的变化中探索。每画完一幅,她会用这一幅结束的颜色为基础,去开启下一幅。因此,每一幅“格子”系列的抽象绘画都是环环相扣的。正是因为这种自成一体的作画方式,策展人将张雪瑞的上一个个展取名为“三个航标的河流”。

很难解释一个艺术家为什么选择画冷抽象。一直以来,这都不是一种受主流艺术市场追捧的方式,而且有些吃力不讨好,费的苦工夫都被颜色和形式“吃”进去了,徒留一个看似简单的画面在画布上。但是,每个人都有一套自己长期摸索出来的方法论,作为自己的核心武器。所谓“冷抽象”,也只是套用了西方的概念,叫它“冷抽象”或“硬边抽象”,都可以在没看到作品时就迅速想象出它的大致面貌,不那么感性而热烈,也没有戏剧性的舞台感,它们更像是纷乱世界里的冷眼旁观者。 如果是先见到张雪瑞的画,再见到她本人,都会感慨她跟她的画真像,清冷、质朴、话不多。张雪瑞出生于1979年,从小在山西侯马的农村长大。她说她对色彩的敏感是天生的,从小就喜欢涂涂画画,而且因为生活在乡下,对自然里颜色的变化很熟悉,四季风景更迭带来的视觉变化,她都很感兴趣。父亲是当地的小学语文老师,后来自学考了律师资格,进入法院工作,母亲在同龄人里也是个精致出挑的女人。她后来读大学时父母离异,这让母亲和两个姐姐感到很痛苦,但幸运的是,父母保护了她从小对绘画的喜爱,创作成为她自我疏解的一个通道。

如果是先见到张雪瑞的画,再见到她本人,都会感慨她跟她的画真像,清冷、质朴、话不多。张雪瑞出生于1979年,从小在山西侯马的农村长大。她说她对色彩的敏感是天生的,从小就喜欢涂涂画画,而且因为生活在乡下,对自然里颜色的变化很熟悉,四季风景更迭带来的视觉变化,她都很感兴趣。父亲是当地的小学语文老师,后来自学考了律师资格,进入法院工作,母亲在同龄人里也是个精致出挑的女人。她后来读大学时父母离异,这让母亲和两个姐姐感到很痛苦,但幸运的是,父母保护了她从小对绘画的喜爱,创作成为她自我疏解的一个通道。

张雪瑞家里摆着一张照片,是读书时拍的侧面照,头发扎得很低,穿着一件格纹衬衣,脸上肉嘟嘟的,很青涩,这张照片有快20年了。有一天她看着照片,想起刚从美院毕业不久,还住在南湖渠的出租房里,一个夏日雨后,西边天空出现了晚霞,美得不得了,她便拿起身边的木板,画下了这一幕。她几乎只画了天空,她着迷于天空中复杂而丰富的色彩变化。如今回想起来,这幅小画成了她画抽象和研究色彩的起点。

在中央美院读书期间,张雪瑞念的是建筑专业。还在从附中考大学的艺考阶段,张雪瑞就觉得艺考的那些人物素描、速写并不是她感兴趣的,她对构成和创意设计更感兴趣,于是考了建筑。但那几年正是电脑绘图逐渐全面取代手绘的时候,她对电脑绘图无感,更喜欢笔尖触碰纸张的快感,再加上建筑都是团队作业,为甲方服务,种种原因让她在读书阶段越来越明确地意识到,建筑不是她向往的行业,她还是喜欢安安静静独自绘画。

她总觉得自己这一代人很幸运,2000年刚过的那几年,生存压力没那么大,花几百块钱就能在京郊租到不错的房子,有足够的空间做自己想做的事。毕业后,张雪瑞的恋人陈曦开办了画班赚钱养家,忙的时候就几个月,俩人一同代课,闲下来便各自创作。陈曦是张雪瑞同级的同学,从大学恋爱开始,他们一直携手生活到现在。

就像那张有点抽象的雨后晚霞,张雪瑞起初画了不少风景画,不完全写实,更偏抽象的色彩提取与组合。几年后,她就放弃了所有具象的元素,画起了格子。“可能是本科学建筑的缘故,我开始建造一个网格的世界——它可以让色彩本身演示时空的秩序。”从学建筑到放弃建筑成为独立艺术家,她始终喜欢的是对一个画面理性的、可控的处理。

这一点,还是和她这个人很像。张雪瑞有点恐惧社交,出入各种艺术活动的场合,与陌生人交谈,这些都会让她产生紧张感,只有在独处的时候是最舒适放松的。走进工作室,面对一张空白的画布,用自己的方式一个格子一个格子地填满这块画布,让它变得好看,变得有些意味,这个过程对于张雪瑞来说,是疏解紧张感的过程,也是用自己的方式让时间流逝的过程。张雪瑞的画最触动我的一点,便是她把时间一分一秒都匀速地画了进去。就像她说的:“我的抽象绘画,核心也是繁复行为建构的个人体系。对每个色块色相极度准确的控制和渐变推演,到最后画面结果的混沌和虚无,确实是极度的劳神费时,但很有快感和成就感。” “物静光时”的个展上,张雪瑞的格子有了新变化,不再是纯粹抽象的构成,而是有了具象的元素,她画进去了一只大木箱——依然是用格子完成的,但用色彩区分开了形象。箱子有关家族和时代的记忆,虽然是个具体的东西,但仍然很像画面中生长出了一个抽象的建筑几何体。很难再用“冷抽象”去定义张雪瑞了,至少她正在一步步走出自己原本的舒适圈。对于艺术家而言,每一个阶段的变化,就是自己给自己设定一个游戏规则,在自己的方法论里做一些优化,张雪瑞说,画画生涯就像坐过山车一样,一圈又一圈地往复。她现在的阶段,正在开启一个新的“圈”。她也并不想用抽象艺术家去定义自己,只是在某一个阶段自己画了抽象而已。

“物静光时”的个展上,张雪瑞的格子有了新变化,不再是纯粹抽象的构成,而是有了具象的元素,她画进去了一只大木箱——依然是用格子完成的,但用色彩区分开了形象。箱子有关家族和时代的记忆,虽然是个具体的东西,但仍然很像画面中生长出了一个抽象的建筑几何体。很难再用“冷抽象”去定义张雪瑞了,至少她正在一步步走出自己原本的舒适圈。对于艺术家而言,每一个阶段的变化,就是自己给自己设定一个游戏规则,在自己的方法论里做一些优化,张雪瑞说,画画生涯就像坐过山车一样,一圈又一圈地往复。她现在的阶段,正在开启一个新的“圈”。她也并不想用抽象艺术家去定义自己,只是在某一个阶段自己画了抽象而已。

把自己的个体记忆放在创作里,并不是从“箱子”这个系列开始的。绘画之外,张雪瑞也做装置,她喜欢用织物,这是她另一个有代表性的面貌。

展览上,她展出了三幅“手书”系列的作品。她用布料剪出很多小爱心的形状,每个大约如手写字一样大,背景的底板不同于绘画中饱和度低的复合色,而是选择饱和度高的纯色,明黄、洋红或是天蓝。她把这些剪出的小爱心布料排布在底板上,像手写书信的格式,甚至有空格,有段落,有署名,有如写信一般情绪上的激烈与落寞,再将它们一一用大头针钉在底板上,形成一封没有文字的手写信。

这个系列她也做了很久。早些年做过一件送给要好的朋友,但后来友谊破裂,这封无字的“手书”一直在朋友那里,她再也看不到了,便将当时留存的照片打印在了一方丝巾上,一直挂在自己的工作室。后来,她又把丝巾上的小爱心一一剪下来,用作他用,丝巾上斑斑驳驳都是镂空的心形图案,或许又成为最初那件作品新的延续。 张雪瑞的作品中都有一股拙劲,都是繁复劳作的堆叠。她说自己是个典型的北方女性,只是不在田间地头劳作,但用着相同的方式在做另一种劳作式的输出。心形是她喜欢用的视觉元素,花形、点形、小方块,这些小而多的图案她都会用,从日常织物上来,以不同组合方式密集地排布在作品中。在做这些东西的时候,她的大姐会帮忙,帮她一块把这些小东西剪下来,大姐是一个普通的家庭主妇,一开始也并不知道这些小图案剪下来会变成什么样,会怎么展出,她只是帮着妹妹做活儿。

张雪瑞的作品中都有一股拙劲,都是繁复劳作的堆叠。她说自己是个典型的北方女性,只是不在田间地头劳作,但用着相同的方式在做另一种劳作式的输出。心形是她喜欢用的视觉元素,花形、点形、小方块,这些小而多的图案她都会用,从日常织物上来,以不同组合方式密集地排布在作品中。在做这些东西的时候,她的大姐会帮忙,帮她一块把这些小东西剪下来,大姐是一个普通的家庭主妇,一开始也并不知道这些小图案剪下来会变成什么样,会怎么展出,她只是帮着妹妹做活儿。

偏爱心形,是因为这是一个“泛指女性心理世界的意象”。“工作时,我会想到我的奶奶,她是全村做花馍最好的妇女;会想到母亲,她每天到菜市场采购,围着厨房转;会想到姐姐把家里收拾得整洁干净;会想到周围生活中的很多女性,每天在用辛勤劳作的方式,寄托对生活的念想和追求。她们表达爱的方式含蓄、安静而厚重。”在张雪瑞的讲述中,她的工作方式也像这些普通女性一样,在劳作中找到归宿,找到自处和表达的方式。

6月底,张雪瑞就要搬离现在这个用了5年的工作室,换到一个更宽敞的地方。她有点舍不得院里的葡萄架,那是她刚搬到这里时,在地上随意撒的葡萄籽长成的,在她的照料之下,每年到了夏秋都会结果。在安静的外表之下,张雪瑞也有躁动激烈的一面,她喜欢骑摩托,疫情之初,她买了一辆哈雷,时常去远郊跑几圈。在创作中,她把释放和宣泄的这一面完全隐藏了起来,而是用自己最擅长的娓娓道来的方式缓慢输出。她依然把自己的职业生涯比作过山车,也许内心的热烈只有自己知道。 张雪瑞