老无所依的国度

作者:蒲实 《老无所依》的讲述起于老警长贝尔的声音。在他的职业生涯晚期,“某类全新的物种”开始出现,他们嗜杀,用枪杀人,承认自己没有灵魂,来自世界陌生的另一面。警长阅读的报纸上有很多与卡波特的《冷血》相似的报道,比如,一个来自加州和一个来自佛罗里达的浑小子偶然在两地中间碰见,开始结伴周游全国,到处杀人;也有一些报道读起来有几分《美国往事》的味道,比如,某一天,有个女人把她的孩子丢进了一台垃圾压缩机。

《老无所依》的讲述起于老警长贝尔的声音。在他的职业生涯晚期,“某类全新的物种”开始出现,他们嗜杀,用枪杀人,承认自己没有灵魂,来自世界陌生的另一面。警长阅读的报纸上有很多与卡波特的《冷血》相似的报道,比如,一个来自加州和一个来自佛罗里达的浑小子偶然在两地中间碰见,开始结伴周游全国,到处杀人;也有一些报道读起来有几分《美国往事》的味道,比如,某一天,有个女人把她的孩子丢进了一台垃圾压缩机。这个故事的一边开始于犯人齐格残忍杀害押解他的副警长,紧接着又为换车杀害了州际公路上的一名司机;另一边,越南战争退伍军人、猎人莫斯在美墨边境的荒原打猎,发现了毒贩火并现场,带走了240万美钞。这两边即将汇合在美墨边境的火山峡谷,一位越战老兵和一个受雇于毒贩的杀手将围绕这240万美元的归属展开争夺。年岁渐长的老警长调查毒品和凶杀案,他面对的是一个新老交替的世界,在新世界中,犯罪手段和动机都扑朔迷离,“那不是老人的国度”。

这部小说的基调和主题与科马克·麦卡锡的其他小说是一致的。他的成名作《血色子午线》设置在得克萨斯州与墨西哥边界,主题同样是暴力与死亡。主人公是一个14岁的无名少年,“不会读写,对盲目暴力的嗜好骨子里早已酝酿”。美国19世纪中期西进运动的天真神话背面,是受雇于当地政府的雇佣军对印第安人发起的战争和屠杀,这正是麦卡锡要写出来的。在暴力图景下,人们失去宗教精神的支撑,又如何获得救赎?麦卡锡通过这位14岁少年揭开了历史的面纱:“全部历史尽在那张面孔,孩子是男人的父亲。”暴力根植于人的天性中,也是美国梦的真相。

麦卡锡是这样描述格兰顿歹徒团伙偷袭印第安人扎营地时的暴力场景的:“当格兰顿和其他成员迅速折回到这个村庄的时候,村民们在马蹄下四处狂奔……有些人举着火把徒步穿行于印第安人的茅舍中,将浑身是血的受害者强行拖出,砍死垂死者,将那些跪着求情的人斩首……他们或被棍棒击中脑袋而死,或被开枪打死。一位来自特拉华州的人从烟火中走出来,手提一名全身赤裸的婴儿,在一堆中等大小的石头前蹲下,倒提着婴儿将他的头朝石头堆猛击,婴儿脑浆四溅。”烧焦的颅骨、血淋淋的头皮、挂着死婴的大树、成堆的干尸……这类凌厉血腥的画面在小说中随处可见,强烈的感官刺激令人有些作呕。印第安人、墨西哥人的残忍与白人不相上下,天性中都有与生俱来的暴力倾向。 在暴力蛮荒的生存境遇中,人的命运充满了偶然性和随机性,生死往往一线之间。就像《老无所依》中的猎人莫斯,如果他没有去“干一件非干不可的傻事”,回到毒贩火并的事发地点去给还活着的墨西哥毒品贩子送水,他的命运走向肯定会有所不同;也像齐格在谢菲尔德加油站与店主玩抛硬币的游戏,“你已经押上了你的整个人生,只是你不知道而已”。

在暴力蛮荒的生存境遇中,人的命运充满了偶然性和随机性,生死往往一线之间。就像《老无所依》中的猎人莫斯,如果他没有去“干一件非干不可的傻事”,回到毒贩火并的事发地点去给还活着的墨西哥毒品贩子送水,他的命运走向肯定会有所不同;也像齐格在谢菲尔德加油站与店主玩抛硬币的游戏,“你已经押上了你的整个人生,只是你不知道而已”。

在命运的赌局中,任何东西都可以成为工具,包括那些微不足道、你根本不会在意的东西。“它们从这个人手上传到另一个人手上,人们从来没有注意过。然后有一天,算账的时候到了,从此,所有的事情都不一样了。”麦卡锡通过齐格之口,讲出了金钱对社会的深刻改变:一枚硬币没有什么特别的,它只是一个工具,把行为从物件中剥离出来,就像某些历史时刻的组成部分可以与其他时刻互换。但就是这枚硬币深刻影响了历史,把《血色子午线》中的美墨战争与《老无所依》中越南战争之后的美国社会联系起来。战争结束之后形成的道德与信仰空洞,既催生了对财富的欲望,也催生了暴力。小说中的杀人狂齐格更像一个时代幽灵的真实化身,“在这个世界上,你会碰见某些你可能无法抗衡的事物,或者事物的迹象,我想这个人就是其中之一”。

得克萨斯州的警察如此描述世界发生的变化:“我曾经跟一些老人聊过,要是你告诉他们,在咱们得克萨斯的小镇街道上,会有一些人染着绿色头发,鼻子上穿着骨环,嘴里说着一种他们听都听不懂的语言,这些老人是绝对不会相信的。但要是你告诉他们,这些人其实就是他们自己的孙子呢?是啊,这一切全都是征兆和奇迹,可是它们并不能告诉你世界怎么会变成这样,也不会告诉你世界将会变成什么样。……再也不会变好了。要求我相信一些我不再像过去那样坚信的事情,这就是问题所在。即便我想那么做,也已经做不到了。现在我已经把这些问题看得很清楚了,已经看到很多人放弃了他们的信仰。”

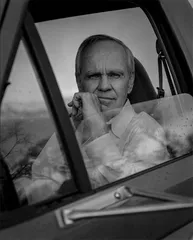

战争留下的创伤是难以弥合的。杀手齐格参加过越南战争,在越南曾是一名狙击手。回到家之后,他去拜访了几个没有回来的兄弟的家人。后来他放弃了,他不知道该对他们说什么,“那些人坐在那里,看着他,希望他是个死人。从他们脸上不难看出这些,最好是能跟他们所爱的人换换”。回来后,他扇过一两个反战嬉皮士的耳光,他们则向他吐口水,叫他婴儿杀手。很多从越南回来的人都遇到了类似问题,他们在心灵上流离失所,在自己的国土上无以为家。他们曾经拥有的国家已支离破碎,而这既非嬉皮士的错,也不是那些被送到战场上去的人的错。早在越战之前,这个国家的状态就已很糟糕,在让一代人的精神垮掉上面,越战只不过是火上浇油。 电影《老无所依》剧照

电影《老无所依》剧照

让这个国家的状态糟糕下去的原因是什么?曾经在旧世界生活过的老警长是这么看的,“我们的处境是我们自己的钱造成的,而不只是毒品。一大笔财富已经积累起来,而人们甚至根本不知道它的存在。……它可以让你与本不该待在一起的人同床共枕,这甚至不是一个执法问题。毒品一直都有,但人们不会突然就毫无理由地决定要去吸毒,更何况是数百万人。没有吸毒的人就不会有毒品生意,很多吸毒的人穿得都很体面,也保住了一份报酬丰厚的工作。我根本不知道该去哪里重拾信心”。一切都始于人们放任自己的不礼貌,人与人变得不再相互信任。最终,这个社会陷入商业道德崩溃的境地,秩序瓦解,人们在沙漠和荒原中盲目地乱跑,最后暴毙在自己的车里。这个图景,与《海上钢琴师》中在大西洋两岸往返的船只最后在海洋中间爆炸,是何其相似的隐喻;与《遮蔽的天空》中保罗·鲍尔斯所描述的人的境况也何其相似,在神秘而恐怖的道德虚无主义之镜上,人类在盲目地游荡。

麦卡锡离群索居,喜欢野外生活,游历过得克萨斯、新墨西哥、亚利桑那州、田纳西州,他的小说中充满寂寥空旷的荒原,血红色的野草,布满乱石的旱谷,嶙峋的群山,被盐和灰侵蚀着的土地。麦卡锡小说中的人物常常在极端的生存环境中成长,面临的是完全的秩序解体和疯狂无度的暴力。然而,在这种永恒的黑暗与人性之恶中,人的道德与情感却在渐渐滋长;他描写血腥、黑暗的场景,其间却总有深藏在灵魂深处的人性在绝境中本能地灵光一现,哪怕那一灵光一现不过是转瞬即逝,终究无法抵抗异常残酷的现实。在《血色子午线》中,无名少年在目睹杀戮后隐约地遵循起道德法则来,成为受伤者的呵护者和敌人的宽恕者,在宗教中追寻精神支撑,最终却死于法官霍尔顿之手。在《老无所依》中,猎手莫斯在返回火并现场时的一闪念善念,虽将他抛入万劫不复的命运,却是划过天空的人性之光;虽然无法阻止冷酷变态的齐格死亡,警长贝尔仍竭尽过所能,用法律保护过他。

(参考资料:《人生而有之的暴力,连上帝也拯救不了》(文/ 贾刑森);《承接福克纳传统,偏执的细微蕴含无限的宏大》(文/ 傅小平) 老无所依