领导的发展目标成了我的工作任务

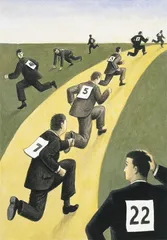

作者:石震方 提起目标,最常见的词是KPI。近两年,OKR则逐渐成为国内一些互联网大厂和高新企业评价员工的工具。二者的区别在于:OKR的关键词是目标(Objectives),代表着工作的总体方向;KPI的关键词是指标(Indicators),代表着一系列的量化考核。

提起目标,最常见的词是KPI。近两年,OKR则逐渐成为国内一些互联网大厂和高新企业评价员工的工具。二者的区别在于:OKR的关键词是目标(Objectives),代表着工作的总体方向;KPI的关键词是指标(Indicators),代表着一系列的量化考核。

似乎不太好理解,那以一位足球运动员为例,如果关注目标,他应该着重考虑球队的定位,比如在赛季末实现夺冠、争四或者保级的任务,在球队整体目标之下他需要相应调整自己的目标,这种情况下可能他会牺牲一些个人数据来为球队做出贡献,也有可能他需要提高对自己的要求从而激发动力;如果关注指标,那他会考虑自己的进球数和助攻数等,这样的指标可能建立在球队的战术倾斜之上,甚至导致球队内部的竞争。

对于企业来说,按照美国管理学家德鲁克《管理的实践》的理念,创造客户价值应为最终极的目标。为此,管理者应该帮助员工实现“基于目标和自我控制的管理”,依据目标确立每个人的工作。

应用OKR最成功的应当是谷歌公司,拉里·佩奇将其称为“谷歌十倍增长的秘诀”,因为OKR能够在很大程度上提高创新效率,加之谷歌公司对于失败的包容,这使得谷歌公司迅速成长为一家科技巨头。在谷歌公司的规定当中,目标“O”最好能“适当”挑战一下个人的舒适度,同时它也必须是现实的、可衡量的,对谷歌的整体发展有清晰的明确的价值。谷歌公司OKR最佳达成率居于中位,得分过高意味着目标全部完成或者目标过于简单,得分过低则可能是因为目标设置存在偏差,并不代表任务的失败。

疫情后,随着经济发展速度放缓、企业与员工的矛盾加剧,中国的互联网大厂纷纷模仿,希望通过OKR来缓和矛盾、推动创新,大多却是“东施效颦”,OKR也只是“领导的OKR,员工的KPI”,不考虑实际情况和现实问题。一位销售人员告诉我,任务通过领导派送下来,变成了和KPI评价体系一样的量化数字。她的领导很喜欢制定一些严苛标准,比如要求销售在参加晨会、晚会的基础上,每周拜访8个客户,而且客户必须是决策人。“拜访一次客户至少要聊2~3个小时,还有通勤时间,一周拜访8个,基本上4天的时间就没了。晨会、晚会可能一次也有几个小时。但是领导不在乎,毕竟他只需要负责开会就好了。”

甚至很多企业提出OKR只是为赶时髦,KPI和OKR之间的区分并不明显,员工和领导都搞不清楚二者的区别。在大厂负责MCN运营的木辛告诉我,事件紧急的时候项目就是KPI,事件不紧急就是OKR。他平时负责联络新用户,每个月需要联系24个人,这是组长给他制定的OKR,即便没有完成也不会有大的问题。但是遇到了突发事件,需要联系亲历者或者KOL(关键意见领袖)的时候,要求就会严格很多,两三周的时间需要联系到15个人,“组长会一遍一遍催你,然后告诉你,就是加班也得在规定时间联系到足够的人”。

木辛感觉到达成了每次设定的指标之后,组长确实会更加信任自己,但是这份满足感也仅仅建立在组长的认可和与他人的接触上。他也说不好这份工作究竟能够给他带来多大收获,以后又有多大的上升空间。

木辛的犹疑,恰恰应该是一个个工作目标帮他解决的。对于企业,原本应该是员工自下而上去认同和完善的目标变成了自上而下施加的指标后,不利于提高工作效率和工作创新。而对于一个刚进入职场的年轻人,虽然他会不断构想自己的未来,希望能够大干一番,经验的缺失和角色的转变毕竟需要时间来弥补。无论是KPI还是OKR,员工本应在实现这些任务时,明确自己在工作中的定位,收获信心和自我的目标。

但不切实际的目标很难令员工从工作中得到满足感和认同感,“一件事不管怎么做,领导都会批评你,说你怎么这点小事都做不好,我以后怎么把事情交给你,说你存在态度问题,说你不懂工作方法,说你没有上进心”,而当询问他们如何做的时候得到的答复可能是“你自己去想办法”。

当遇到问题的时候也找不到前辈指导和解决。久而久之,热情被消磨掉了。在这种时候,有些员工会选择离职,有些员工选择“水一水就过去了”。

(参考资料:公众号“36氪”:《OKR在中国:水土不服还是真香?》;詹姆斯·苏兹曼:《工作的意义》) 工作OKR