北欧安全困境依然

作者:齐然 在上世纪50年代,西方记者们发明了“芬兰化”这个概念。一开始,它是个贬义词,用以形容一个国家丧失了部分主权和外交自主,换取在超级大国卧榻之侧的和平。如今,这个词变得更加中立,它意味着一种巧妙的外交手段,为小国在地缘政治危局中获得一隅安全。

在上世纪50年代,西方记者们发明了“芬兰化”这个概念。一开始,它是个贬义词,用以形容一个国家丧失了部分主权和外交自主,换取在超级大国卧榻之侧的和平。如今,这个词变得更加中立,它意味着一种巧妙的外交手段,为小国在地缘政治危局中获得一隅安全。

但无论如何理解,“芬兰化”都是“冷战”高峰期的产物。它的出现和延续,放到如今也不可能再持续。

“芬兰化”开始于“二战”后期。当时,在1939年苏芬战争中失去领土的芬兰和纳粹德国在军事上合作。眼看德军即将战败,芬兰又单独和苏联议和。当时的芬兰人恐惧这个巨大的战胜国,担心曾经臣服于俄罗斯帝国的自己将再次被纳入莫斯科的领土。俄罗斯学者谢尔盖·梅德韦杰夫(Sergei Medvedev)认为,在芬兰民族意识的潜意识层面,蕴含着对俄罗斯/苏联的巨大恐惧。他甚至认为这构成了一种神经官能症:芬兰人无时无刻不被这种恐惧驱使着,约束自己的言行不激怒莫斯科。

对芬兰人而言,幸运的是,在“冷战”初期,两个超级大国都希望芬兰作为一个中立国保持独立地位。斯大林可能是吸取了苏芬战争中苏军伤亡惨重的教训,在1948为芬兰人开出了条件不错的苏芬友好条约。条约商讨过程中,莫斯科的代表团一再照顾芬兰国会和国内舆论的反应,甚至“大度”地允许芬兰人自主起草文件的许多关键部分。

莫斯科的条件是芬兰不能和自己对抗,这意味着芬兰在内政和外交上都要做出某些妥协,在经济上也是如此。在“冷战”中,芬兰扮演着苏联和西欧之间的经济中间人角色,相比其他非苏联集团的欧洲国家,它更多地依赖于和苏联的贸易往来。

芬兰和其他斯堪的纳维亚国家的来往,也受到“芬兰化”的制约。1968年,丹麦曾提出创建一个斯堪的纳维亚国家之间的关税协定(Nordek)。谈判一度顺利。但就在1970年即将签约之时,莫斯科怀疑关税同盟是否藏有其他政治目的。在后者的压力下,芬兰人突然从协定中完全撤出,让这一协定胎死腹中。

虽然丧失了许多自主性,心心念念的卡累利阿领土归还问题也从未得到苏联人的认可,但“芬兰化”确实变相助力了芬兰的政治和社会安定,让作为北欧模式之一的芬兰模式得以可能。至少,芬兰人曾经恐惧苏联支持芬兰国内的政变或军事叛乱,但这一恐惧在整个“冷战”中都没有成为现实。

甚至,在1961年“冷战”高峰时,赫鲁晓夫还“配合”地帮助芬兰总统吉科宁(Urho Kekkonen)连任:莫斯科在选举之前突然发放了一份外交照会,要求苏芬共同筹划防卫,为芬兰创造了一个“即将卷入冷战”的危机。在芬兰国内人心惶惶的时刻,吉科宁果断飞赴苏联和赫鲁晓夫会面,说服后者“推迟”了先前的提议。一夜之间,吉科宁化解了危局,成为了芬兰人心目中的英雄,随后成功连任,并成为芬兰历史上在任时间最久的总统——连续执政25年。

甚至,在1961年“冷战”高峰时,赫鲁晓夫还“配合”地帮助芬兰总统吉科宁(Urho Kekkonen)连任:莫斯科在选举之前突然发放了一份外交照会,要求苏芬共同筹划防卫,为芬兰创造了一个“即将卷入冷战”的危机。在芬兰国内人心惶惶的时刻,吉科宁果断飞赴苏联和赫鲁晓夫会面,说服后者“推迟”了先前的提议。一夜之间,吉科宁化解了危局,成为了芬兰人心目中的英雄,随后成功连任,并成为芬兰历史上在任时间最久的总统——连续执政25年。

事到如今,“芬兰化”的条件已经烟消云散了。在外交上有所克制且力量平衡的阵营对垒不复存在了。平衡而节制地使用政治、军事和外交手段,也成为了某种属于过去时代的东西。今年5月初,芬兰广播公司的民调显示,支持加入北约的芬兰民众比例已经上升到破纪录的76%。

在乌克兰战火纷飞的今天,欧洲的局势相比“冷战”前夜,有评论家认为反而更像“一战”之前了。力量对比的失衡和领土收复主义的实践竞相交织。芬兰人潜意识中对俄罗斯的恐惧恐怕只增不减。同样的,曾推动了“芬兰化”路线的心理结构,如今在截然不同的时代背景下,把赫尔辛基推到了北约的大门边。

和芬兰不同,瑞典在“二战”后选择中立并非出于恐惧。这个近两百年来从未被入侵和军事占领过的国家的政治精英,并不只把中立一词当作权宜或自保之计。他们相信,中立意味着自主权、行动力和价值观。

和芬兰不同,瑞典在“二战”后选择中立并非出于恐惧。这个近两百年来从未被入侵和军事占领过的国家的政治精英,并不只把中立一词当作权宜或自保之计。他们相信,中立意味着自主权、行动力和价值观。

回看“冷战”历史,尽管瑞典从未在军事上完全“中立”,并一直和北约国家私下里有着例行的国防安全交流渠道,但在外交上,瑞典不忌惮于得罪美苏之间的任何一方,热心而独立地参与着全球政治。从越南到阿富汗,再到库尔德斯坦,处处都有瑞典人的身影。

甚至,“冷战”中的瑞典还曾直接支持越南民主共和国(即“北越”),上演了西方国家中最为反美的一幕。

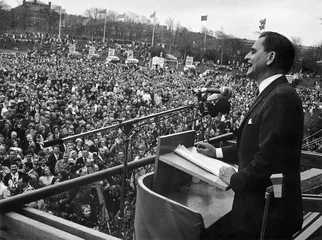

那是在1968年的2月21日夜。当时的北越还未同瑞典建交。时值北越驻苏联大使阮德心到访斯德哥尔摩,瑞典方面派出下一任首相的热门人选、时任教育部长的社会民主党人帕尔梅(Olof Palme)陪同。2月的斯德哥尔摩仍然寒风凛冽,阮德心参与了街头的一场反越战游行,帕尔梅也同样加入了。两人在这场游行中肩并着肩,穿着厚厚的大衣,戴着礼帽,各自举着火炬,走在队伍最前列。

当晚的游行中,帕尔梅对着5000多名游行群众发表了一番慷慨激昂的演说。“民主的目标绝不能靠压迫来实现。”在这番令美国国务院震怒的演讲中,帕尔梅直接表达了对北越的支持。“你不能夷平村庄、烧毁作物、毁灭家庭、囚禁或杀害居民以‘拯救’他们……美国说要维护越南人民的权利,对抗外国入侵者。然而但凡在越南讨论民主的人都会看到,民主在越南明显是更多由越共而不是美国和他们的军政权代表的。”

和美国类似,瑞典的反越战运动一开始也是民间发起,但迅速被中立的瑞典政府所接纳。1969年,帕尔梅胜出大选上台,瑞典直接参与了对北越政府的人道主义援助,提供了大量药品乃至医疗支持。从此,一发不可收拾,瑞典外交大幅参与到反对霸权和支援第三世界的活动中:1969年1月,瑞典和北越正式建交;1972年,瑞典承认了东德;1973年,瑞典和朝鲜建交。同年,智利的皮诺切特将军武装政变上台后,瑞典接收了大批流亡的智利左翼分子;1975年,标志着中苏路线分歧在第三世界到达高点的安哥拉内战爆发,瑞典同时为两支革命武装提供人道主义援助。

这一路线的遗产时至今日都令瑞典的外交显得特立独行。比如,瑞典是除了原苏联阵营国家外,为数不多的几个承认巴勒斯坦的欧洲国家之一。

亲近第三世界的路线,意味着“冷战”中的瑞典不仅反对美国,也同时挑战苏联。

研究阿富汗历史的学者努南(Timothy Nunan)告诉我,瑞典人运营的非政府组织和瑞典政府提供的人道主义援助,在80年代巴基斯坦的阿富汗难民营中扮演了关键角色,通过药品和人道主义援助,瑞典间接帮助了许多对抗苏军的阿富汗圣战者,并最终引导了美国对这些武装力量的支持。

研究阿富汗历史的学者努南(Timothy Nunan)告诉我,瑞典人运营的非政府组织和瑞典政府提供的人道主义援助,在80年代巴基斯坦的阿富汗难民营中扮演了关键角色,通过药品和人道主义援助,瑞典间接帮助了许多对抗苏军的阿富汗圣战者,并最终引导了美国对这些武装力量的支持。

努南在他的著作《人道主义入侵》(Humanitarian Invasion)中解释了瑞典介入苏联-阿富汗战争的心态:作为中立国的瑞典,其社会活动家们深受“第三条道路”理论和中国革命的影响,同时拒斥美国代表的资本主义路线和苏式社会主义路线。生活在一个长期由社会民主党执政的福利国家中,他们相信自己的“瑞典模式”才是真正的社会主义。就这样,抱持着援助第三世界民众对抗帝国主义的心态,许多曾经的瑞典左派人士在那个年代抵达了巴阿边境,参与到另一场“反越战”式的运动之中。

如今,横亘在瑞典和芬兰“入约”之路上的土耳其库尔德人议题,也是“冷战”中瑞典独特的中立路线的结果。上世纪70年代,长期积压的民族矛盾在土耳其爆发。接纳各地政治难民、支持民族独立运动的瑞典,也开始接收越来越多的库尔德政治难民。

到了1984年,土耳其军方武力镇压主张暴力反抗的库尔德工人党,这令不少库工党成员移民瑞典。80年代的瑞典迅速成为了库尔德反抗组织在欧洲的政治和文化活动中心。甚至连库工党的内部矛盾都在瑞典呈现:1984年和1985年,两名前库工党干部先后在瑞典被库工党暗杀,导致首相帕尔梅将库工党列入恐怖组织名单。1986年,帕尔梅被暗杀,当时的一种阴谋论认为是库工党在背后组织——尽管检方给出了完全不一样的调查方向和嫌疑人。

移居瑞典的库尔德人不仅有库工党成员,更多的人来自伊朗、叙利亚、黎巴嫩等地。拥有库尔德背景的知识分子也在瑞典寻求庇护。土耳其现代最重要作家之一的亚沙尔·凯末尔(YaşarKemal)就曾在1976年到1980年间暂居瑞典。如今,瑞典的库尔德移民人口据估计在8万到10万之间,占到全国总人口的近百分之一。

尽管在将库工党列入恐怖组织名单后,瑞典曾多次逮捕乃至遣返库工党人员,但进入新世纪,叙利亚战争中的瑞典立场依旧站在“弱小民族”一边。在战争中,瑞典政府支持了北叙利亚的库尔德民主联盟党(PYD)和他们的罗贾瓦(Rojava)武装自治区。在瑞典公众中,北叙利亚库尔德人的“人民保卫军”和“妇女保护部队”以其革命、进步的形象得到了广泛支持。而在政府层面,瑞典官方2016年到2020年间为打击“伊斯兰国”向叙利亚提供了总价值超过2100万美元的援助,其中很大一部分给了这支库尔德武装。

但在土耳其看来,罗贾瓦是库工党武装“借壳”还魂的产物,是卧榻之侧不得安眠的大患。2019年土耳其针对北叙利亚的军事行动,正是为了打击罗贾瓦的库尔德武装。而在这一问题上,瑞典政府一直坚持己见和安卡拉对立。2020年,瑞典外交部长林德(Ann Linde)甚至还因呼吁土耳其从罗贾瓦撤军而和安卡拉发生了一场外交论战。

从支持北越,到在阿富汗救济圣战者,再到支持库尔德人,“冷战”直到今天的瑞典外交横跨了截然不同的意识形态,也留下了褒贬不一、或明或暗的历史遗产。这其中无不反映出瑞典中立外交路线的独特意味——一直强烈坚持着自主性,渗透着对人道主义和国际正义的独特理解,并以挑战超级大国与地区大国的意志为傲。

在瑞典向北约提交加入申请的当下,瑞典人卡尔洛(Carlo)告诉我,瑞典人的心态也颇为两极分化。“支持加入的人认为瑞典没办法自己保护自己,而北约可以帮助他们抵御俄罗斯……反对的人则认为瑞典加入北约会承担帮助其他国家防御的任务,影响到中立国的地位。”

拥有西班牙语名字的卡尔洛,父母一辈是皮诺切特时代流亡瑞典的智利左翼。作为瑞典中立政策的历史见证者,他们都认为当前加入北约的决定不是个好主意——尽管更多的民众并不这么想:今年4月的民调显示,支持瑞典加入北约的民众已经上升到过半数的57%。

瑞典和芬兰在“冷战”期间维持的长期中立地位,其实并非两国政治家脑海中最理想的模式,尤以瑞典为甚。瑞典精英心心念念的是更大范围的中立——包括瑞典、挪威、芬兰、丹麦和冰岛在内的斯堪的纳维亚国家的一体化和集体安全框架。

瑞典和芬兰在“冷战”期间维持的长期中立地位,其实并非两国政治家脑海中最理想的模式,尤以瑞典为甚。瑞典精英心心念念的是更大范围的中立——包括瑞典、挪威、芬兰、丹麦和冰岛在内的斯堪的纳维亚国家的一体化和集体安全框架。

然而,在“二战”刚结束时,“中立”已经是一个千疮百孔的概念了。大战中,丹麦和挪威都试图成为中立国,却无法阻止德军主动入侵和军事占领。“冷战”初期,挪威和丹麦连同此前丹麦的保护国冰岛一起,毫不犹豫地投向了北约的怀抱。

瑞典和芬兰的中立,实际上也受惠于稳定的两极格局:美苏各自有较为明确的势力范围和利益关切,使得芬兰的独特位置得以保全。而两极格局外,第三世界和不结盟运动的兴起又给了瑞典的中立外交以充分施展的空间和舞台。在两极格局瓦解、世界变得更多极化的今天,欧洲的安全形势实际上是变得更复杂了。

乌克兰的战事极大地推动了两国加入北约的议程。中国现代国际关系研究院欧洲所的吕蕴谋就曾撰文分析认为,瑞典和芬兰保持中立的前提逻辑是:欧洲的战争将直接发生在俄罗斯和北约之间。在这一预设下,不加入军事集团的小国反而是能够置身事外的。然而,乌克兰发生的战事和预设恰好反过来——作为北约支持但不直接出兵的国家,乌克兰陷入了和俄罗斯之间的持久消耗战。战事越惨烈,绵延时间越久,芬兰和瑞典这样的国家就越感到在“北约正式成员”和“得不到北约保护”的两种情况之间,并无第三条道路可走。

而想要在这样的判断下,再同时争取安全和独立自主,恐怕无论对芬兰还是对瑞典来说,都是难以两全之事。

土耳其的阻拦便是一个例子。尽管北约仍然被视为美国主导的安全体系,但在两国加入北约的途中,土耳其的地位变得比以前更重要了。埃尔多安支持北约扩张。他曾在2014年表示北约必须“坚持‘门户开放’的承诺”,但他也利用土耳其在战争期间更重要的地缘位置,试图将自己的国内议程带入北约内部。如土耳其前外交官于尔根(Sinan Ülgen)近日刊文指出的,埃尔多安的声明不应被视为封杀两国,而是“希望这一议题能够加强自己的公众支持”。

这意味着,北欧两国加入北约的选择,势必将和自己多年来的外交、政治传统发生冲突。

瑞典的政策制定者们将面临的是权衡与牺牲。但在这一过程中,谁能保证瑞典自身内部不发生价值观和政治理念的冲突呢?连日来,一位独立库尔德裔瑞典议员阿米奈(Amineh Kakabaveh)就频繁登上媒体报道。在执政的社民党仅有微弱优势的议会中,手握关键票的她宣称自己将捍卫库尔德人的权利,坚持“瑞典的价值和瑞典的主权”。然而,土耳其官方媒体已经借用瑞典内部对库尔德议题和安全议题的矛盾,对她展开了嘲讽。安纳托利亚通讯社引述瑞典反对派基督教民主党议员布施(Ebba Busch)的言论,抨击“这位恐怖主义组织的支持者劫持了瑞典的安全和加入北约的申请”。

芬兰在强调和瑞典“共进退”的同时,也面对着类似的困境:不再是中立国之后,又如何再强调自己是独特的北欧国家呢?在芬兰发行量最大的报纸《赫尔辛基日报》上,前总理、社民党人帕沃·利波宁(Paavo Lipponen)撰文给出了一个让人有些难以评价的看法。他宣称,芬兰的战后历史就是“西方化”的历史,加入了北约意味着芬兰坚持北欧的议会民主传统,和“东欧的、威权的、总统制的”国家鲜明地区分开来。

俄罗斯至今为止对两国的“入约”之路,都回应得较为克制。但漫长中立的终结与即将出现的北约力量直抵北方门户的局面,对俄罗斯的震撼都将是巨大的。华东师范大学俄罗斯研究中心副主任张昕在接受本刊采访时表示,“芬兰化”一直都是俄罗斯处理原苏联国家和周边国家关系时的某种可行和有效的操作。而当“芬兰化”在芬兰走向尽头,许多既有的国际关系框架也就可能出现新的裂隙了。

对我们身处的世界来说,更不确定的是,在北约和俄罗斯的对抗之外,欧洲还存在着另一种安全体系的可能性吗?尽管欧盟正在酝酿自身的集体防御想象,但长期中立的两个欧洲国家,最终还是选择了北约这个相对成熟的集体安全体系,这正说明了在北约之外,对一个安全而繁荣的欧洲的想象和追求依旧是困难的事情。而这样的北欧安全困境,同样也是后冷战时代里,曾经的“第三条道路”所正在遭遇的尴尬。 欧洲北约