战火中的文化遗产

作者:张星云

一年一度的世界遗产大会主要工作是评选各国推荐的候选文化或自然遗产,被选中的将进入联合国教科文组织世界遗产名录,大会同时还会决定哪些遗产地因为保护不力将失去世界遗产的头衔。

一年一度的世界遗产大会主要工作是评选各国推荐的候选文化或自然遗产,被选中的将进入联合国教科文组织世界遗产名录,大会同时还会决定哪些遗产地因为保护不力将失去世界遗产的头衔。

今年的轮值主席国是俄罗斯,原本大会计划6月在喀山召开,这里是俄罗斯突厥鞑靼少数民族的文化中心,长期以来一直被视为不同文化和宗教之间的交汇点。近期由于俄乌冲突的不断升级,针对是否照常举行这项年度会议,进行了数周的外交谈判。4月21日,联合国教科文组织最终还是决定无限期推迟今年的世界遗产大会,并呼吁保护战火中的乌克兰文化遗产。在战争带来的伤亡和颠沛流离之外,乌克兰文化遗产的保护也再次进入国际关注的视野。

建筑师出身的喀麦隆人拉扎赫·阿索莫(Lazare Assomo)在2021年底成为联合国教科文世界遗产中心主任,是第一位担任此职位的非洲人。俄乌开战以来,俄罗斯对马里乌波尔、哈尔科夫、切尔尼戈夫、赫尔松、伊尔平等多座乌克兰城市进行空袭轰炸,他一直在监管当地文化遗产保护的执行工作。联合国教科文组织4月26日公布了最新调查结果,虽然7处由联合国教科文组织认证的世界文化遗产还未受损,但有102处文化遗产受到战火影响。阿索莫表示,按照之前在马里和伊拉克进行的文化古迹保护行动经验,在战争过程中进行统计是件很困难的事情。轰炸还在继续,他们无法立刻进入战事核心区域进行调查和统计,只能通过联系乌克兰文化部、当地文化遗产管理人员,以及从联合国自己的卫星中心获取卫星图片进行粗略统计。一旦他们的人能够进入现场,肯定会发现现实的受损情况比想象中的更严重,届时这份名单肯定还会更长。屡遭轰炸的前线城市

位于乌克兰东南的马里乌波尔是遭到轰炸和破坏最严重的城市之一,据报道该市90%的建筑被毁,如今处于俄军占领区域。刚开始的时候,马里乌波尔市中心的剧院成了当地人的避难所,这座新古典主义建筑的外立面由灰墁浅浮雕装饰,描绘着亚述海地区冶金工人和农民的生活。但在3月16日,马里乌波尔剧院遭到轰炸,近300人丧生。

作为黑海沿岸主要的造船工业中心,南部城市尼古拉耶夫在19世纪就已经成为继圣彼得堡和敖德萨之后的第三大港口城市,这里至今还保留着18世纪俄国建筑师伊万·斯塔罗夫(Ivan Starov)的方形城市规划。但在持续数周的轰炸之下,尼古拉耶夫也遭受了相当大程度的破坏。乌克兰军队4月初表示,该市1756座建筑因轰炸被毁。

北部城市切尔尼戈夫同样古建筑丰富,市中心整体保留着19世纪的风格,是世界文化遗产候选名单中的城市。这里有一座始建于1120年的大教堂、一座新艺术风格车站,以及诸多苏联时期的建筑。虽然切尔尼戈夫不处于前线,却临近俄罗斯盟国白俄罗斯,根据目前已知的信息,该市70%的建筑毁于轰炸,其中就包括乌克兰历史上最早博物馆之一的切尔尼戈夫博物馆。

已经逃难至波兰的乌克兰利沃夫国立理工大学建筑与设计研究所所长博格丹·彻克斯(Bohdan Cherkes)接受媒体采访时表示,目前为止破坏程度最为严重的城市应该是哈尔科夫,因为它处于双方交火前线,受到俄军的轰炸次数多。这座城市具有很高的历史和文化价值,汇集了上世纪20年代苏联乃至整个东欧的构成主义建筑样本。

1928年建成的哈尔科夫国家工业大楼被认为是欧洲第一座摩天大楼。在市中心巨大的圆形广场中,这座13层高的大楼有着整齐的玻璃窗和规整的钢筋水泥墙壁,但真正让它如此特别的,是大楼间相互连接的人行天桥。直到上世纪60年代,西欧才出现了带有桥梁结构的高楼大厦,即所谓的“粗野主义建筑风格”,但哈尔科夫摩天大楼建成比这个术语的提出还要早很多年。1922年,谢尔盖·谢拉菲莫夫、塞缪尔·克拉维茨和马克·费尔格等不知名的年轻建筑师组成团队,提出用最低的成本,在当时刚刚加入苏联的乌克兰苏维埃社会主义共和国的首都哈尔科夫建造一座大楼,建筑风格效仿了底特律的“日光工厂”和芝加哥城内相互连接的摩天大楼,而不是西欧当时流行的勒·柯布西耶或是包豪斯建筑学派。1928年竣工后,当时乌克兰苏维埃社会主义共和国的中央委员会、人民委员会、计划委员会、工业企业、图书馆,甚至宾馆,纷纷入驻这座摩天大楼,一时间成功吸引了大量的游客。

这座摩天大楼作为整个国家的中央建筑只持续了很短的时间。1932年,饥荒在附近的乡村肆虐,难民大量涌向哈尔科夫城内。1934年,乌克兰共和国将首都迁往基辅,这座人去楼空的建筑被改称为国家工业大楼。1943年,德国纳粹在占领乌克兰期间曾想拆除大楼,最终无疾而终。20世纪50年代,大楼又成功躲过了一次新古典主义风格的改造。2014年,大楼前的列宁雕像被拆除。

这座经历了各个时期政治动荡的摩天大楼已经进入联合国教科文世界文化遗产候选名单,如今却再次受到战火威胁。截至目前,全城依然每天遭受俄军的轰炸。哈尔科夫市长表示,该市至少1500座建筑被毁,其中包括库什纳列夫设计、1925年建成的现代主义建筑群卡拉津国立大学,以及17至19世纪建造的圣母安息大教堂。

乌克兰目前有7处联合国教科文组织认证的世界文化遗产,17处候选世界文化遗产,以及650座博物馆、教堂、考古遗址、文化宫和苏联时期构成主义建筑。

乌克兰目前有7处联合国教科文组织认证的世界文化遗产,17处候选世界文化遗产,以及650座博物馆、教堂、考古遗址、文化宫和苏联时期构成主义建筑。

其中最著名的当属基辅圣索菲亚大教堂,其地基和室内镶嵌画、壁画可以追溯到11世纪,现存的标志性巴洛克风格金色穹顶和钟楼则是18世纪扩建的。这座大教堂对乌克兰乃至整个东欧的意义在于,988年,圣弗拉基米尔受洗后在乌克兰地区传播福音,全面引入拜占庭帝国的东正教文化,基辅成为东斯拉夫民族共同的文化母国基辅罗斯的首都。当时他们想通过建立一座宏伟的教堂与传统东正教地区一决高下,于是建了这座基辅的圣索菲亚大教堂,欲与君士坦丁堡的圣索菲亚大教堂相媲美,象征着基辅成为“新君士坦丁堡”。

乌克兰7处世界文化遗产中,仅次于基辅圣索菲亚大教堂的,是利沃夫的市中心古城,1998年列入世界文化遗产名录。这座建于中世纪后期的古城,作为政治、宗教和商业中心繁荣了好几个世纪,至今还留存着中世纪的城市地形和诸多巴洛克式建筑,被比作没有旅游开发前的布拉格或克拉科夫,是乌克兰国家认同感最强的地方。

随着东部战事趋紧,位于中部的首都基辅倍感压力,利沃夫这座乌克兰西部城市很快变成了“大后方”,东部城市逃避战火的难民、搬迁的各国使馆工作人员都来到了利沃夫,利沃夫甚至还准备好了接收首都基辅和第二大城市哈尔科夫各博物馆的重要藏品,但最终移送没有成行,因为几条主要公路接连被轰炸,运输车队存在很大的风险。

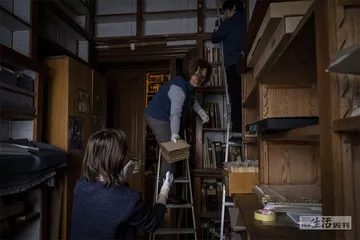

开战以来的两个月里,利沃夫的西郊和南郊也在不断受到轰炸,利沃夫国家博物馆已经把馆内所有藏品全部搬进地下室库房,还将古城里的雕塑全部用厚厚的塑料泡沫和防水布包裹起来,对于他们来说,这种保护只能起到非常间接的作用,但依然有用,可以使古迹免于火灾、震荡或者微小的碎片撞击。

开战以来的两个月里,利沃夫的西郊和南郊也在不断受到轰炸,利沃夫国家博物馆已经把馆内所有藏品全部搬进地下室库房,还将古城里的雕塑全部用厚厚的塑料泡沫和防水布包裹起来,对于他们来说,这种保护只能起到非常间接的作用,但依然有用,可以使古迹免于火灾、震荡或者微小的碎片撞击。

此外,波兰和乌克兰边境的喀尔巴阡地区木质教堂、布科维纳与达尔马提亚的城市民居等地,均属于乌克兰境内的世界文化遗产,俄军尚未进入这些地区,因此建筑都还保存完好。

联合国教科文组织呼吁双方应该遵守1954年签署的《海牙公约》,在发生军事冲突时应该保护文化遗产。按照这一公约,签署国可以在自己国家文化遗产建筑物的外立面喷绘、张贴或钉上蓝白相间的盾牌标志,以明确表示该建筑不能成为直接或间接的攻击目标。目前在基辅、利沃夫,很多文化遗产建筑已经被标记了蓝盾标志。如果违反规定袭击了带有蓝盾标志的建筑物,即是违反了国际法,最高可以构成战争罪。2016年,国际刑事法院曾判处艾哈迈德·法基·迈赫迪(Ahmad Al Faqi Al Mahdi)犯有战争罪,2012年马里北部冲突期间,迈赫迪作为伊斯兰极端组织“伊斯兰卫士”领导者,下令摧毁已列入世界遗产的廷巴克图古墓。他被判处9年徒刑,是历史上第一个因破坏文化遗产而判战争罪的案例。

已经有人在计划战后的重建工作了,联合国教科文世界遗产中心主任阿索莫表示,联合国教科文曾经积极介入过伊拉克摩索尔、马里廷巴克图、波黑莫斯塔尔的战后重建工作。他说,重建永远不只是把墙扶起来,而是给人希望,是通过大量市政、社区工作给人以精神上的疗愈,创造就业,面对未来。 基辅乌克兰东部乌克兰冲突俄罗斯乌克兰建筑世界文化遗产世界遗产