罗氏档案,失落的敦煌旧照

作者:张星云 普林斯顿大学所有的亚洲艺术文献收藏都存于艺术图书馆的二楼。87岁的徐纯向我回忆起上世纪90年代的普林斯顿。当年艺术博物馆与艺术图书馆共用一栋L形的建筑,正面是博物馆,侧面是图书馆。1991年她离开台北故宫博物院到美国,成为普林斯顿大学艺术博物馆的第三任远东研讨室教员,当时她的办公室被安排在艺术图书馆二楼。“从办公室向窗外看,正好能看到校园院子中间竖立的毕加索的女人雕像。”

普林斯顿大学所有的亚洲艺术文献收藏都存于艺术图书馆的二楼。87岁的徐纯向我回忆起上世纪90年代的普林斯顿。当年艺术博物馆与艺术图书馆共用一栋L形的建筑,正面是博物馆,侧面是图书馆。1991年她离开台北故宫博物院到美国,成为普林斯顿大学艺术博物馆的第三任远东研讨室教员,当时她的办公室被安排在艺术图书馆二楼。“从办公室向窗外看,正好能看到校园院子中间竖立的毕加索的女人雕像。”

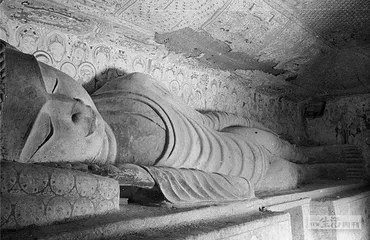

由于曾经对“龙门二十品”有过研究,徐纯对一套老照片产生了兴趣。那是四个铁制的超大档案柜,有着两三层的大抽屉,足有1.4米高,她才1.5米多,要踮着脚才能看见。抽屉里放了一批1943年拍摄的莫高窟和榆林窟的黑白照片,有几千张,全部托在纸做的衬板上,有石窟的全景,也有窟内壁画、彩塑特写,摄影师叫罗寄梅,因此这批照片被称为“罗氏档案”。老师或学生要用的时候,会从档案柜里把它们抽出来,放在研讨室里的一张大桌子上观看,作为艺术博物馆研究馆员的她,往往会全程陪同。“所以我有幸每天都可以看到这些敦煌的照片。”徐纯对我说。在她的印象中,当时经常来艺术图书馆二楼的就三位教授,一位教水墨画的日本教授,一位教中国青铜器的教授,还有一位,就是著名的中国艺术史学者方闻。

1959年,29岁的方闻刚从普林斯顿大学获得博士学位不久,联合同校汉学家牟复礼在普林斯顿大学建立了美国历史上第一个中国艺术与考古学博士研究项目。他们的核心教学思想很明确,将文献和艺术品相结合,以解决中国艺术史的诸多困难课题。正是在这样的教学思想指导下,那些年普林斯顿大学艺术博物馆与课堂教学的关系越来越密切。按照方闻自己的话说,艺术博物馆就是他实践艺术史和艺术理论学术研究的“实验室”,徐纯也是他招来参与“实验”的一员。

方闻陆续做过普林斯顿大学艺术与考古系主任、普林斯顿大学艺术博物馆教员馆长,后来又出任纽约大都会艺术博物馆亚洲部主任。正是在他的带领下,纽约大都会艺术博物馆通过大量捐赠和收购,收获了王季迁、顾洛阜、艾略特、翁万戈、安思远等人的私家收藏,极大地丰富了馆藏。而在普林斯顿大学长达45年的教职生涯里,方闻先后培养出了30多位中国(东亚)艺术与考古专业博士生,后来这些学生,以及学生的学生,在北美、欧、亚三大洲的著名大学和博物馆担任教授或领导,并占如今美国各大学中国(东亚)艺术史学科四分之三的教师队伍,即著名的“普林斯顿学派”。

经崇仪也记得那些被称作“罗氏档案”的敦煌旧照片。90年代初她在普林斯顿大学艺术与考古系念研究生,有时老师方闻会让她去徐纯那里取特定的洞窟照片用于教学。

经崇仪现在是普林斯顿大学唐氏东亚艺术研究中心副主任。她告诉我,在很长一段时间里,尽管学生们都知道这些敦煌旧照片,但不一定意识到其价值,大部分学生都将它用作考古历史分期的对比材料,以此来研究其他题目。她还记得方闻上课时,会用这些照片讲授中国绘画史,比如通过对比莫高窟第220窟和第103窟的维摩诘像,来观察从初唐到盛唐艺术风格从强调色彩到专注线条的转变,或者通过敦煌老照片中壁画里的山水部分与绢本山水画作对比,分析古人的笔法和构图。

对方闻的很多学生来说,这些敦煌老照片是研究中必不可少的资料,特别是上世纪60年代到80年代,从美国前往莫高窟现场观看研究几乎是不可能的,这些老照片是最直观的资料。直到90年代中期,经崇仪才第一次前往莫高窟现场参观,她回忆说那种感觉只有“不知所措”四个字可以形容。在石窟中行走、观赏,她头一次明白了洞窟建筑、壁画、彩塑多位一体组合产生的感官反应。她还惊讶地发现,以前在普林斯顿大学上中国书画课时,被作为典型例子研究曼妙笔法的奔牛图案,其实只是莫高窟第249窟西魏北壁壁画上一个很小的装饰。“那时我才意识到,除了以前用这些敦煌老照片分析壁画局部图案以外,其实还有另一种方式观看它们,不是一张一张地看,而是更全面地体验整个洞窟。”

对方闻的很多学生来说,这些敦煌老照片是研究中必不可少的资料,特别是上世纪60年代到80年代,从美国前往莫高窟现场观看研究几乎是不可能的,这些老照片是最直观的资料。直到90年代中期,经崇仪才第一次前往莫高窟现场参观,她回忆说那种感觉只有“不知所措”四个字可以形容。在石窟中行走、观赏,她头一次明白了洞窟建筑、壁画、彩塑多位一体组合产生的感官反应。她还惊讶地发现,以前在普林斯顿大学上中国书画课时,被作为典型例子研究曼妙笔法的奔牛图案,其实只是莫高窟第249窟西魏北壁壁画上一个很小的装饰。“那时我才意识到,除了以前用这些敦煌老照片分析壁画局部图案以外,其实还有另一种方式观看它们,不是一张一张地看,而是更全面地体验整个洞窟。”

2001年,普林斯顿大学唐氏东亚艺术研究中心成立,“罗氏档案”先被搬到艺术与考古系视觉资源库房,2003年后又搬回翻修后的艺术图书馆,地点不断更换,但盛放它们的巨大档案柜至今没有变。

“罗氏档案”的版权拥有者,实际上也一直住在普林斯顿大学附近,陪伴着这些老照片。罗寄梅的夫人刘先是普林斯顿大学艺术博物馆的第一任研究馆员,在任将近20年,早年协助方闻教学,指导研究生,后期也在普林斯顿大学艺术博物馆策划展览。后来罗寄梅去世,退休后的刘先就住在普林斯顿大学旁边的社区,徐纯和经崇仪都曾向她讨教过这批老照片背后的故事。“她很亲近人,但不张扬,也从不想成为众人瞩目的焦点。”经崇仪这样评价她。

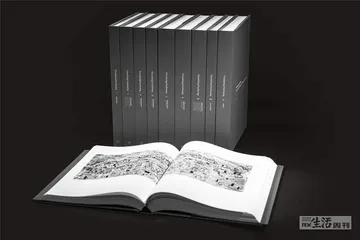

2007年,普林斯顿大学举办“敦煌手稿与绘画:纪念罗寄梅夫妇国际研讨会”,经崇仪在会后一次闲聊中第一次向刘先提出了出版这些照片的想法。此时她才知道,原来罗寄梅和刘先曾多次想出版这些照片,但每次都因各种缘由没成功。2008年,普林斯顿大学正式为“罗氏档案”出版立项,后又经过了13年的整理,直到2021年,罗寄梅拍摄的那3000多张照片终于由普林斯顿大学出版社集合成九卷本《观象敦煌:罗氏档案中的莫高与榆林石窟照片》出版。尽管近年来大量敦煌石窟画册不断面世,但这些画册中涉及的石窟只占现存敦煌石窟很少的一部分,而“罗氏档案”涉及莫高窟和榆林窟总共348个洞窟,它也因此成为迄今最为系统和全面的敦煌影集。

其实,在罗寄梅之前,已经有很多人尝试用影像记录敦煌石窟了。1900年莫高窟“藏经洞”被发现,敦煌震惊中外,吸引世界各地的探险家前来。第一个为石窟留下影像的是1907年来到敦煌的英国人斯坦因,但只涉及16个洞窟,总共拍摄46张照片。次年法国人伯希和对莫高窟进行了较多的拍摄,涉及108个洞窟,总共399张照片,后来以此出版了著名的《伯希和敦煌图录》,这是世界上较早记录莫高窟外观及部分洞窟壁画及彩塑的图录,被各国敦煌学学者所参考。其后,俄国人奥登堡、美国人华尔纳、英国人李约瑟也都不同程度地拍摄过敦煌石窟。

其实,在罗寄梅之前,已经有很多人尝试用影像记录敦煌石窟了。1900年莫高窟“藏经洞”被发现,敦煌震惊中外,吸引世界各地的探险家前来。第一个为石窟留下影像的是1907年来到敦煌的英国人斯坦因,但只涉及16个洞窟,总共拍摄46张照片。次年法国人伯希和对莫高窟进行了较多的拍摄,涉及108个洞窟,总共399张照片,后来以此出版了著名的《伯希和敦煌图录》,这是世界上较早记录莫高窟外观及部分洞窟壁画及彩塑的图录,被各国敦煌学学者所参考。其后,俄国人奥登堡、美国人华尔纳、英国人李约瑟也都不同程度地拍摄过敦煌石窟。

从1907年到1948年,至少有14位探险家或摄影师曾到达敦煌进行拍摄,但这些活动大多不是以拍摄石窟作为主要目的,往往只是考古研究、测绘探险等工作的一部分,受限于当时的摄影器材和技术状况以及敦煌实地的艰苦条件,也很难得到数量较多而又局部清晰的照片。罗寄梅是第一位试图全面、系统、专业地拍摄莫高窟的摄影师,事实也证明,他拍摄的石窟照片的数量比此前十余次拍摄所得的照片总数都多。

这要从1943年开始说起。那年抗战中的国民政府开始重视对敦煌石窟的保护和研究,准备成立敦煌艺术研究所,委任常书鸿为筹备委员会负责人,并聘请时任“中央通讯社”摄影部主任的罗寄梅为研究员,负责有计划、全面地拍摄敦煌石窟。而罗寄梅前往敦煌的另一层动力来自张大千。

罗寄梅1926年参加北伐,为黄埔军校第六期学员,1930年他与其他人在南京成立了当时国内规模最大的文艺社团——中国文艺社,并以此机缘与张大千、徐悲鸿、齐白石、傅抱石、叶浅予、郑振铎等众多文化艺术界人士成了朋友。1941年,张大千一行十余人来到敦煌进行为期两年的壁画临摹,在接近尾声时,罗寄梅与夫人刘先启程前往敦煌。

1943年5月,罗寄梅夫妇先到达榆林石窟与张大千、谢稚柳会合,张大千在榆林窟临摹壁画的工作照,都出自罗寄梅之手。罗寄梅先在榆林石窟拍摄了一个月,待张大千准备东归时,他才和夫人来到莫高窟。在莫高窟,他们住在张大千居住过的雷音寺里,正式开始了对莫高窟为期一年的拍摄工作。那时他们也许已经想到,此生会与敦煌结下一世缘分,于是“雷音寺”成为夫妇二人继“忆梅庵”之外的另一个堂号沿用至今。

与早期其他拍摄敦煌石窟的汉学家、佛学家或探险家不同,罗寄梅是新闻摄影记者出身,并担负着敦煌艺术研究所全面记录石窟的任务,因此目标明确。罗寄梅夫妇白天在洞窟内拍摄,晚上就在自己布置的暗房里冲洗底片,一年多的时间里,他们拍摄的范围涵盖了差不多莫高窟的所有洞窟。对于一些重要的洞窟,不仅拍摄了全窟壁画的主要内容,还拍摄了很多壁画的局部照片,如单个的菩萨、天王及供养人像,以及飞天、金刚力士等。

在当时的条件下,“进入”一个洞窟,并不是字面意思上那么简单。石窟外的栈道历经百年,一些早已腐毁。窟门立于危峻的悬崖边上,稍不注意就会粉身碎骨。此外,上层的洞窟如果没有内部通道,必须借助极高的梯子才能进入。时任敦煌艺术研究所所长的常书鸿在调查莫高窟第196窟时,借助梯子爬上去后,梯子却倒了。最终是工人爬到山上,从上空把他拉出洞窟,再经山路下山。拍摄之难,可见一斑。

在大漠中,既没有灯光照明设备,又无特殊的胶片,莫高窟和榆林窟的窟门都是朝东的,每天早晨阳光只照射到洞窟的正面,洞窟的后壁终日见不到阳光,特别是有些洞窟的中央有塔柱,正好把阳光挡住,使周围的壁画很不容易看清。罗寄梅来之前,张大千和弟子如果要临摹洞窟内部或者后壁的壁画,就只能点着蜡烛画画。为拍好洞窟内照片,罗寄梅动了不少脑筋。他用小镜子,配以白纸或白布充当摄影布将日光引入石窟。这样,他甚至能根据摄影需求调整光线角度。张大千看到这个好办法时,不由得大叫起来:“世上还有这样的好办法,早知有此,也不至于将安西城内的蜡烛全都买光了。”此后,张大千也学会了这个方法,解放了双手,大大加快了临摹进程。这段经历让张大千与罗寄梅夫妇成了终生挚友,后来还曾影响过这批敦煌照片的命运。当然,这是后话。

在1943年到1944年长达18个月的时间里,罗寄梅夫妇拍摄了莫高窟492个洞窟中有雕塑和壁画的340个,以及榆林窟42个洞窟中的21个,照片总数超过3000张。当时他们也许不自知,只是记录和拍摄,而这些照片背后真正的学术价值和历史意义,则要等到几十年后才被学者们确认和总结出来。

1944年6月,罗寄梅夫妇完成了历时一年多的石窟拍摄工作,离开敦煌返回重庆,抗战胜利后迁往南京,不久后又移居台湾。至于为什么这批照片没有留给敦煌艺术研究所,此前的文献往往不谈,罗寄梅自己的文章也常常闪烁其词。常书鸿是敦煌艺术研究所的创办者,他后来在回忆录《九十春秋》里记录曾聘请罗寄梅为敦煌石窟进行摄影,但罗寄梅并未将所拍摄的照片留在敦煌艺术研究所,所以斥之为“骗子”。最近的研究表明,敦煌艺术研究所建所之初,确实聘请罗寄梅为研究员,负责摄影,在敦煌艺术研究所向当时教育部申报领薪的表格名单中就有罗寄梅的名字;在一些工作报告中也有拍摄档案照片若干,以表明工作进度。而另一种观点认为,由于他前往敦煌的行程和所有拍照设备和材料费都是自费支持,因此他并没有被聘为研究员。不过无论如何,这套照片遗憾地离开了敦煌。

1944年6月,罗寄梅夫妇完成了历时一年多的石窟拍摄工作,离开敦煌返回重庆,抗战胜利后迁往南京,不久后又移居台湾。至于为什么这批照片没有留给敦煌艺术研究所,此前的文献往往不谈,罗寄梅自己的文章也常常闪烁其词。常书鸿是敦煌艺术研究所的创办者,他后来在回忆录《九十春秋》里记录曾聘请罗寄梅为敦煌石窟进行摄影,但罗寄梅并未将所拍摄的照片留在敦煌艺术研究所,所以斥之为“骗子”。最近的研究表明,敦煌艺术研究所建所之初,确实聘请罗寄梅为研究员,负责摄影,在敦煌艺术研究所向当时教育部申报领薪的表格名单中就有罗寄梅的名字;在一些工作报告中也有拍摄档案照片若干,以表明工作进度。而另一种观点认为,由于他前往敦煌的行程和所有拍照设备和材料费都是自费支持,因此他并没有被聘为研究员。不过无论如何,这套照片遗憾地离开了敦煌。

1944年敦煌艺术研究所正式成立后,常书鸿率全所研究人员,一方面对石窟做临摹和调查研究,一方面不断地修缮洞窟的窟门、栈道、窟檐等。1950年敦煌艺术研究所改名为敦煌文物研究所,到了60年代,中国政府拨款对莫高窟进行了全面的加固工程,主要目的是对大部分岩面的危崖进行抢救性修复,阻止洞窟崖面的垮塌,同时使每一个洞窟都能有栈道相通。这次巨大的工程从根本上保证了莫高窟的安全,也保障了行人在洞窟上下的安全,但限于当时的财力、物力,只能对洞窟进行抢救,无法再考虑莫高窟作为文化遗产的外观效果。经过这个工程之后,从考古学等方面来看,洞窟的原貌已经消失,洞窟之间的关系也不容易看出来了。从这个意义上讲,罗氏照片保存了上世纪40年代初期莫高窟的原貌,对了解洞窟加固工程以前的莫高窟状况具有历史价值。

徐纯对罗寄梅夫妇的印象就是从他们来到台湾后开始的。1952年,罗寄梅夫妇在台北中山北路开办了一家外文书店,主要由刘先打理,经营原版的艺术、文史类英文图书。因为敦煌那一段终身难忘的经历,他们将书店取名为“敦煌书局”,并以英文“Caves”为名。

1953年罗寄梅离开“中央通讯社”,到“中国文化大学”任教,所讲述的依然是敦煌壁画。任教期间,罗寄梅夫妇成立了自己的工作室,和一群志同道合的艺术家开始了敦煌壁画的复制工作。他们把底片做成幻灯片打在墙上,然后完全按照原样临摹,由于其他人都没有去过敦煌,临摹的风格调子都由他们夫妇俩定。但即便是同一场景,他们的临摹与张大千的临摹呈现出了完全不一样的色彩,张大千的色彩鲜艳,而罗寄梅夫妇意在真实还原,甚至把残片、破损的部分都完全按原样还原。1956年,张大千在东京举办敦煌临摹作品展,特地向罗寄梅借了一批当年拍摄的敦煌壁画照片,作为现场展品的参考对照。

1964年,罗寄梅夫妇参加美国纽约世博会,展出主持复制的80余幅敦煌壁画,随后便移居美国。他们从重庆辗转到南京,然后又到台北,最后到美国,其间不断地搬家,家中的收藏和物品大都散失,唯独这两大包敦煌底片始终不忍舍弃,甚至在台北家中失火时,刘先第一个念头抢救出来的依然是敦煌底片。他们曾经想出版这批照片,但始终未能付诸实现。

此时张大千再次起到了决定性作用。方闻是张大千在绘画上的同门师兄,经张大千介绍,方闻认识了罗寄梅夫妇。经方闻引荐,又得到洛克菲勒三世基金的赞助,1968年,普林斯顿大学购得了罗寄梅在敦煌石窟拍摄的整套照片,作为师生们教学和研究的参考资料。普林斯顿大学还聘请刘先为校艺术博物馆首任远东研讨室教员,在方闻手下工作。

可以说在美国,方闻是最早认识到这批敦煌石窟照片学术价值的学者。他提出中国艺术史“汉唐奇迹”的观念,很大程度上得益于对敦煌艺术的考察,他在有关中国绘画史的论文中也曾多次引用罗寄梅拍摄的敦煌照片。《伯希和敦煌图录》尽管图片数量不少,但缺少对窟内壁画细节的拍摄,因此罗氏照片就成为《伯希和敦煌图录》很好的补充,对样式和绘画技法的研究极有用。

但如果想系统性地整理出版罗寄梅拍摄的敦煌石窟照片,其工作量早已超越了普通图集出版的范畴,而是跨越敦煌学、艺术、历史等领域的一个学术工程。当时虽有美国学者对敦煌石窟做过某些研究,但还没有能全面了解石窟细节的人选。于是从1965年开始,这批照片就保存在普林斯顿大学艺术图书馆二层的档案柜里,静待合适的人出现。

1992年,时任敦煌研究院院长的段文杰来到普林斯顿大学交流,徐纯负责接待陪同。徐纯带段文杰会见了普林斯顿大学电机工程系教授崔琦,后者于6年后获得诺贝尔物理学奖。当时崔琦向段文杰提出,现存敦煌石窟壁画在不断氧化褪色,而罗寄梅当年拍摄的黑白底片是按色调、灰度储存颜色,底片不会褪色,也许可以在电脑的帮助下完美复原出40年代未褪色的敦煌壁画。但当时的段文杰也有自己的困难,为了让外国学者留在敦煌进行研究,他背负着为敦煌研究院寻找资金盖宿舍和研究室的任务,因此这一讨论没有深入下去。“其实这些黑白底片对今天的敦煌研究工作来说也是很有价值的,但当时缺少天时、地利、人和。”徐纯对我说。

1992年,时任敦煌研究院院长的段文杰来到普林斯顿大学交流,徐纯负责接待陪同。徐纯带段文杰会见了普林斯顿大学电机工程系教授崔琦,后者于6年后获得诺贝尔物理学奖。当时崔琦向段文杰提出,现存敦煌石窟壁画在不断氧化褪色,而罗寄梅当年拍摄的黑白底片是按色调、灰度储存颜色,底片不会褪色,也许可以在电脑的帮助下完美复原出40年代未褪色的敦煌壁画。但当时的段文杰也有自己的困难,为了让外国学者留在敦煌进行研究,他背负着为敦煌研究院寻找资金盖宿舍和研究室的任务,因此这一讨论没有深入下去。“其实这些黑白底片对今天的敦煌研究工作来说也是很有价值的,但当时缺少天时、地利、人和。”徐纯对我说。

到了2008年,年近八旬的方闻在计划去中国旅行时,特意在行程上添加了敦煌。当时他正在撰写一篇关于敦煌艺术与中国艺术史的文章。他认为,从唐代张彦远的《历代名画记》以来,中国古代的绘画史不曾绝书,但古代杰作有太多临本和伪作,为艺术史学者所苦,但敦煌不然,从5世纪到10世纪,敦煌遗迹都是可靠的实物证据。早在1929年,郭沫若将德国考古学家阿道夫·米海里司的《美术考古一世纪》翻译为汉语,并将其中德语kunstarchaeologischer翻译成“艺术考古”,即强调“艺术作为历史证据”。因此方闻认为,敦煌石窟壁画可以说是一部“视觉的信史”,忠实记录了包括顾恺之、张僧繇、吴道子和张彦远所记载众多画家构成的中国视觉结构的演变。

据经崇仪介绍说,在敦煌研究院,时任院长樊锦诗把时任研究馆员赵声良(2019年任敦煌研究院院长,现任敦煌研究院党委书记)介绍给方闻。敦煌研究院里每个人各有分工,而赵声良的主要方向就是以中国绘画史的视野来研究敦煌壁画。离开敦煌回到普林斯顿,方闻最终完成了他的论文《敦煌汉唐奇迹》,并在后来成为其著作《艺术为史,书画合一》的第三章。赵声良也因为方闻的这次敦煌之行,和“罗氏档案”有了关联。

2008年,经得刘先的同意,“罗氏档案”的出版正式立项。首先要对3000多张石窟和壁画照片进行系统性地整理、标注和阐释,才能在其史料价值的基础上赋予这套图档更加完整和权威的学术内涵。

在方闻的推荐下,赵声良2010年受邀作为访问学者来到普林斯顿大学,专门整理这套敦煌照片,使得每张照片的内容、所在洞窟及位置、壁画的时代等均得以确认。半年多时间,赵声良总共整理了3221幅照片。

在后来赵声良所作论文《罗寄梅拍摄敦煌石窟照片的意义》中,他认为“罗氏档案”保存了目前已消失的上世纪40年代的石窟景观,记录了石窟后来遭受损毁、改变,以及修缮之前的原貌。比如,在常书鸿的主持下,莫高窟第220窟的表层宋代壁画被剥离,露出了底层唐代壁画。罗寄梅当时就在现场,用相机记录下从剥离前到剥离后的整个过程。1941年,张大千在莫高窟第130窟甬道处将表层壁画剥除,露出如今著名的盛唐都督夫人等女供养人壁画。由于甬道很高,每天的阳光可以照射在壁画上,经过几十年的日照,现在这些壁画都已经颜色变淡,非常模糊了,但罗寄梅40年代拍下的影像里,壁画颜色和人物形象都还十分清晰。赵声良由此判断,如果将来把整理好的罗氏照片集合成书出版,肯定会有更多的年代对比研究出现。2021年,罗寄梅拍摄的3000多张照片终于集合成九卷本的《观象敦煌:罗氏档案中的莫高与榆林石窟照片》出版。

(参考资料:《敦煌谈艺录》,赵声良著;《中国艺术史九讲》,方闻著) 博物馆罗寄梅壁画敦煌博物馆艺术张大千敦煌石窟临摹