构建一场“白日梦”

作者:杨聃 在深圳蛇口的海上世界文化艺术中心二层,大型回顾展“daydream何见平个展”渐入尾声。这位旅德华裔平面设计师在专业领域获奖无数,此次展览全面呈现了他25年的职业生涯,也有在当下对于平面设计方向性的探讨。策展人、德国Folkwang博物馆设计馆馆长René Grohnert博士评价道,“在20世纪80年代的演变进程中,海报原先所呈现的不同国家民族价值全面消失了,设计者更像是位居无定所的人,比如一名德国人求学于法国却在丹麦工作……”何见平便是这类“新新人类”中的先锋之一,其创作语境不再局限于母国或本洲,更试图驾驭文化冲突下的潜在可能。

在深圳蛇口的海上世界文化艺术中心二层,大型回顾展“daydream何见平个展”渐入尾声。这位旅德华裔平面设计师在专业领域获奖无数,此次展览全面呈现了他25年的职业生涯,也有在当下对于平面设计方向性的探讨。策展人、德国Folkwang博物馆设计馆馆长René Grohnert博士评价道,“在20世纪80年代的演变进程中,海报原先所呈现的不同国家民族价值全面消失了,设计者更像是位居无定所的人,比如一名德国人求学于法国却在丹麦工作……”何见平便是这类“新新人类”中的先锋之一,其创作语境不再局限于母国或本洲,更试图驾驭文化冲突下的潜在可能。

走进展览先要经过一段L形的黑暗通道,屏幕墙中一格一格闪动的图像碎片像是电子信号中断的Glitch效果。通道的尽头黑底白字写着两段序言,何见平自称设计中的创意大多来自白日梦。“想入非非时,就无需遵循这个世界的教条”,读到这儿,墙上的字迹开始晃动起来,我以为是自己眼花了。这个错位视效源自一段布展时的小插曲。开展前三天,何见平和施工团队一起通宵工作。凌晨2点多,工人师傅满脸歉意地走向他说,还要多一天才能把活儿做完。师傅在丝网印刷序言文字时手抖了一下,造成了重影,修正需把墙面重新涂黑。何见平走过去查看,发现恍恍惚惚的文字恰恰适合对梦的讨论,就让师傅保留这版,顺便把旁边的部分也印成相同的效果。

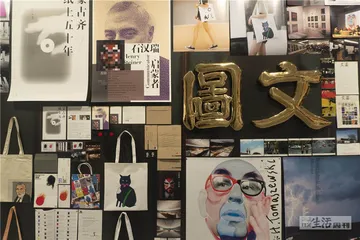

进入展厅,1200平方米空空如也,一圈高度为3.8米的展墙全部被黑色钢板包裹,上面用磁铁贴满了近5000件大大小小的海报、照片、草稿、信件……像极了巨幅“超载”的mood board(设计师罗列创意线索时用的情绪板)。展览的9个主题——蒙太奇、模糊、山水、肖像、艺术、文字、阅读、形象、策展,从不同维度碎片化地展示着何见平的创作和作品所处的特殊时代。他说:“只要展览有一个碎片能跟观者发生关系,我觉得就完成观展预设了。”

进入展厅,1200平方米空空如也,一圈高度为3.8米的展墙全部被黑色钢板包裹,上面用磁铁贴满了近5000件大大小小的海报、照片、草稿、信件……像极了巨幅“超载”的mood board(设计师罗列创意线索时用的情绪板)。展览的9个主题——蒙太奇、模糊、山水、肖像、艺术、文字、阅读、形象、策展,从不同维度碎片化地展示着何见平的创作和作品所处的特殊时代。他说:“只要展览有一个碎片能跟观者发生关系,我觉得就完成观展预设了。”

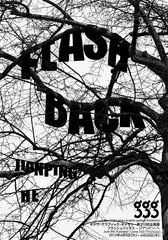

90年代末,何见平在德国柏林艺术大学自由艺术系学习。以德国作为起点,战后的摄影蒙太奇风格曾是何见平早期的设计偏爱,这次偏重以精确摄影及后期暗房的合成技巧来表现创意。

用这种手法创造一些设计图形后,何见平的困惑也接踵而至。他想要在与自身文化有关的历史线索上,寻找属于自己的表现方式。他开始强迫自己不再用相机工作,自学电脑软件,并有意与摄影图形的逼真视效断裂,一下站到了其对立面“模糊”上。

为中国美术学院校庆75周年设计的“艺术”,是何见平第一个用电脑软件Photoshop结合Freehand创作的作品。作品将75个不同的“艺术”单词,用5%的透明度进行叠加,形成水墨那般笔酣墨饱的感觉。这种东方式的“模糊”,渐渐成了他的设计语言。“要做一个模糊的东西,就没法表现很多元素,反而要求主信息特别强烈。”

“艺术”这件作品也饱含他对母校浙江美术学院(中国美术学院的前身)的怀念,那是一段在学术上争鸣、独立,生活上平静如水的精彩。当年书法专业隶属国画系,两年才招个把生源,为了稳妥起见,学了6年书法的何见平转投“工艺美术系”,从“墨分五色”进入了彩色的世界。老师们言传身教的多为个人经验,比如手工、工艺和技术。平面设计(Graphic Design)的概念在90年代初才进入中国,他在国内接受的训练和真正的平面设计专业相去甚远。40岁以后,何见平才反应过来那四年的大学美术教育为他提供了一条有别于标准平面设计师的新通道。“那是对手的训练和审美的培养,”何见平说,“当时所形成的坚实基础也能够应变今天因媒介转变、材料转变而带来的恐慌。”

我开始在近乎7万字的地面解说中展开“自问自答”的游戏,也发现了很多有趣的观点,比如信息平民化,纸媒日趋式微,平面设计还有意义吗?何见平也曾被这种念头狠狠打击过。让他走出困顿的不是寻找答案,而是转移关注点。“设计和出版一本书,如果不再关心这本书的销量,而转为关注它能填补哪些电子版本无法传递的东西时,就会发现印刷品和书有着无法被取代的一面。”

我开始在近乎7万字的地面解说中展开“自问自答”的游戏,也发现了很多有趣的观点,比如信息平民化,纸媒日趋式微,平面设计还有意义吗?何见平也曾被这种念头狠狠打击过。让他走出困顿的不是寻找答案,而是转移关注点。“设计和出版一本书,如果不再关心这本书的销量,而转为关注它能填补哪些电子版本无法传递的东西时,就会发现印刷品和书有着无法被取代的一面。”

他把国际平面设计联盟的新会员作品合集《AGI New Members 2007~2017故事》设计成纸质雕塑,每一位新会员的履历信息被放在顶部,那部分像进过碎纸机一样,切成一条条;每一次翻阅都对书的形态塑造产生影响,这是手机阅读无法替代的体验。然而,那么厚一本书,像砖头一样重,不方便保存和搜索内容,又有多少非专业人士会买单呢?何见平说:“平面设计师千万不要以为自己懂商业,商业反映的是这个时代,它并不和设计师的审美成正比。一件很有风格的作品也许能成为下一个10年的设计范本,而它在发行时的销量可能是很差的。”

在他庞大繁杂的收藏里有3万多张海报,通常情况下,它们会以极其有条理的方式被收纳起来,默默记录着平面设计的黄金年代——波兰的手绘、德国的蒙太奇摄影、瑞士国际主义、日本的唯美风格……何见平把那些被定格的设计比喻为一道道桥上的风景,等待被更多人欣赏和研究。

以下为本刊对何见平的专访。

三联生活周刊:入口处序言的错位视效原本是工人的失误,你觉得那也很好就保留了,做设计如何看待这些意外插曲?

三联生活周刊:入口处序言的错位视效原本是工人的失误,你觉得那也很好就保留了,做设计如何看待这些意外插曲?

何见平:以前在柏林开车去工作室的路上,我总会经过一个路口的二手店,店里专门收集旧衣服,再用很便宜的价格卖给有需要的人,它的收益也都拿去资助穷人。难民潮的时候,二手店的外墙被人喷漆涂鸦——“没有一个人是非法的”,它的字形庞大,笔触干燥,笔画稚弱,但让我觉得特别悲天悯人。多年后,海德堡市举办街头海报活动,邀请设计师针对各自关注的社会问题创作一件海报,我就把“没有一个人是非法的”转化为了设计,也刚好呼应了当时的德国难民问题。

我不排斥意外带来的效果,但不会把创意的寻找押注在偶然上。对于意外有人是熟视无睹的,设计师需要时刻用设计的眼光去接收它。事实上,整理也好,记录也好,都在为某一天出现的好想法提供素材。很多设计师都非常细致,展览开幕以来一直有人发图片给我,拍的是他们在展览中看到的一些好小的细节。我觉得这种共通在职业人之间还是存在的。

三联生活周刊:正如你所说,很多人不知道平面设计史其实跟美术史一样精彩,你在整理中国设计历史时发现月份牌是一种特定时期的历史遗产,此外,还有哪些印刷品体现了相应的历史特色?

何见平:19世纪末到20世纪初,中国跟西方的设计史都在发展。中国有别于欧洲的是海报不在街道上陈列,而是被请进家,挂在客厅里,这就是月份牌海报。因为是近距离观赏,印刷与制作工艺在月份牌海报中占据极大的分量。

海报的历史约有350~400年。19世纪末,瑞士也有海报了,但它还没有形成有别于其他国家的独创风格,所以设计价值不高,反而是从20世纪40年代到今天的瑞士海报比较重要。两次世界大战让平面设计经历了一段停滞,只有瑞士保留了最完整的传统和一些连续创作的设计师,其中包括从德国逃往瑞士的扬·奇肖尔德,他在巴塞尔创作了优秀的字体编排。正是这些设计师让瑞士在战后发展成海报大国。

三联生活周刊:收藏海报给你带来哪些乐趣和发现?

三联生活周刊:收藏海报给你带来哪些乐趣和发现?

何见平:通过收藏我把设计的历史梳理了一遍,当你看到原作的时候,就会明白为什么有些平面设计师的风格那么重要。风格的体现受制于印刷技术。沃夫冈·温加特(Wolfgang Weingart)的作品其实又粗糙又难懂,但他在还用照相制版的暗房技巧时代,已经看到了数码时代的特点。

把海报铺在地上,看看同行是怎么印刷的,欣赏原作跟图形不一样的地方,这本身就是挺享受的过程。我发现人类在图形的创造上,400年来没有很大的变化。电脑创造的并非只是繁杂,有时候很简单的图形赋予创意就能成为经典,没有时间限制。所谓的数码科技只是简化人的工作,但并不简化人的思考过程。创意的威力永远超越技术。

三联生活周刊:对平面设计而言,文字是重要的信息传递元素,也是强大的意象展示载体,字体的功能是如何体现的?比如说,为什么时尚领域喜欢用Bodoni字体?

何见平:字体有它的气质。中国书法家由于使用毛质的柔软书写工具,对墨的浓淡感兴趣,他们将浓淡和笔触糅合自己情感的微妙变化,来表达艺术成就的高低。而西文书法的起始采用硬质书写工具,从木头、鹅毛管到金属钢片,墨汁没有明显的浓淡变化,但他们将兴趣凝聚在线条的造型上。Bodoni字体是意大利字体设计师詹巴蒂斯塔·博多尼在200多年前发明的。它里面有直有弯,有线角,有细线和粗线的结合,看上去很精巧,符合慢工出细活的行业。作为当时欧洲的纺织中心,意大利出产的大量花边面料被优雅的女士所青睐。所以现代时尚行业选择意大利的字体也有一定的渊源。事实上,很多字体都是根据Bodoni稍微修改一下而来。

瑞士的Helvetica字体则以直线条为主。设想一下在飞机场还有10分钟登机,你要寻找提示跑到登机口时,才不会纠结提示牌上的字体是不是优雅,能清晰地告诉你登机口在哪儿就行。所以在火车站、飞机场都是用Helvetica这种更实用的无饰线体。米勒·布罗克曼被请去耶鲁讲课的时候,把普适性的视觉传达方式介绍到了美国。细看任何一个大城市的视觉设计会发现它们总是从瑞士的渊源开始,这就是现代的功能主义。

何见平海报字体字体设计

何见平海报字体字体设计