人消逝时,时光仍在流动

作者:于萍(困困)记者/于萍 ( 史国瑞在为拍摄“鸟巢”而布置的“暗箱”中

)

( 史国瑞在为拍摄“鸟巢”而布置的“暗箱”中

)

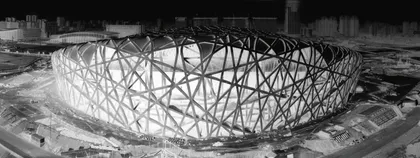

全然的黑暗中,仿佛可以听到时光的流动。史国瑞正坐在一只“相机”里体会这种感觉。这是2008年1月北京少有的晴天,“鸟巢”附近一家酒店的顶层会议室,房间被掩盖得密密实实,只有一缕微光从窗户处的小孔挤进来。史国瑞正利用小孔成像原理进行“暗箱摄影”,封闭的会议室是相机的机身,长约4米的感光纸是胶片,那只微小的小孔是镜头,小孔外,阳光在银光闪闪的“鸟巢”上嬉耍。时间在黑暗中一小时一小时过去,感光纸慢慢酝酿着影像,今天预计影像曝光时间大约需要8小时,这个过程中史国瑞要始终蹲坐在地板上,不吃,不喝,对光线所带来的变化有种几乎神经质的专注。

突然,感光纸滑落在地,被铁架撕成两截,他轻叹一声,爬上铁架,用夹子迅捷又熟练地重新固定好备用感光纸,自言自语:“要快,阳光最好的时刻就要过去了!”为了等待阴霾散去,拍摄已经拖延了10多天,可他仍旧感叹幸运:“还好感光纸刚刚曝光了10几分钟,只不过浪费了一张纸;如果已经曝光了5、6个小时,那将又是前功尽弃了。”北京的冬天白昼短,阳光微弱,史国瑞执意选在这个时候而非开春拍摄,是因为建设中的“鸟巢”稍纵即逝的片段很契合他想要的。“竣工后的‘鸟巢’与5年后的没有区别,运行中的吊车和‘鸟巢’周围的景像在我看来更有象征意义。”黑暗中,随着光线渐强,景像在将近1小时后才逐渐显现,长约3米,清晰却又倒置的“鸟巢”,阳光在它身上引发了熠熠生辉的效果,既真实,又不可思议。

这种特殊的成像方式叫针孔摄影,史国瑞从事他已8年有余。他最早看到针孔影像是在1984年,“那是一套原版美国时代与生活出版社的《摄影百科全书》,其中一册《艺术摄影》有篇叫《挑战传统》的文章,配图是一张视角奇特的操场,画面朦胧,弥漫着作者对旧日时光的思恋和淡淡乡愁,署名:埃里克·伦纳(Eric Renner)”。说起当时的情景,史国瑞记忆犹新。没能料想这套让他花掉一年工资的丛书,日后竟成为一个摄影发烧友人生方向新的原点。

80年代文艺思潮的日子,20岁的史国瑞在山西太原一家工厂从事宣传工作。他曾自学6年英语,兼任翻译,厂里给他配了一台美能达X700,拍点产品宣传册,“豆腐块“图片时常登于各大小报刊,那些年无忧无虑的他拿着那台公配相机,走遍大西北、老区、名山大川。

1990年,史国瑞从南京师范大学美术系摄影专业毕业。那是个新时代,每个年轻人都感到物欲的膨胀,他也被卷入经济大潮中一试身手,彼时市场经济的力量开始改变中国,但还没有撼动人们的世界观。手拿相机的史国瑞是个理想的完美主义者,时常感觉自己是庞大牢房中的囚徒。可当经济学作为解读一切的方式被人们普遍接受时,有关内心的冲突,被他淡忘了。“一无所获”,这是他对那段日子的总结,不仅仅是精神层面的,奔着钱去,末了他也两手空空。

( 史国瑞 8 年前自制的小型针孔相机,现已弃之不用 )

( 史国瑞 8 年前自制的小型针孔相机,现已弃之不用 )

1998年12月12日22点12分钟,史国瑞记得确切的时刻。忻州至太原的高速公路上,他和两个朋友的乘坐的车追尾一辆东风大卡车,小车以160多公里的速度钻进了时速20公里、装了40吨石头的卡车车肚,副驾驶座上的朋友当场死亡,司机重伤,史国瑞本能地缩着身子躲在前排座位后面,逃过一劫,安然无恙。可他的精神受到撞击,每一个微小的个体都面临突如其来的变故,这俩朋友都和他朝夕相处,一起为钱奔波了8年,那一天他亲历了支离破碎,大脑一片空白,感到了生命无常。

史国瑞蜗居在太原的家将近一年,什么事儿都不干,只关注世俗生活的微小细节:到菜市场,看到叶子油嫩的白菜,也能觉得高兴;感受着周围鲜活的生命、旺盛肥沃的土地,这就是“存在”吧!青年时的痴心梦想和8年徒劳的光阴交叠重现……

史国瑞想要干一件朴素的、耗费时间的、能感受生命意义的事,3个月不行,8个月,3年,或者又一个8年。“人仅有此生是不够的,还应拥有一个充分的世界。”追根溯源,手工制作针孔相机,试验了十几个,鞋盒、自制木箱、饭盒都用上了,“人们追求高科技和速度,越来越精细和专业化,用好几十万元的设备进行影像创作,而我反其道而行之,一个破盒子,甚至不用花钱……”2000年他拍摄了第一组《云冈石窟》小孔成像照片,这些小小的个人实践而产生的特殊影像让史国瑞信心大增,在等待曝光中,他第一次感到时光在影像中的流动。

体会时间,也许是这个激荡时代的一个舒缓出口,史国瑞却意外收获了被纳入时间之中的“空间感”。有点实验意味,2002年4月28日第一次在户外搭建暗箱——长城金山岭段的一座烽火台。勘察和绘制地形图费了6个月,100多人一齐动手,将烽火台包装成一个超大针孔暗箱,依势而建,没有在建筑上钉一根钉子,又密不透光。当天气转晴,第一缕阳光穿透预设的小孔,感光纸上呈现出山岭和另一段曲折的长城。等待曝光的3个半小时,同伴累得睡着了,史国瑞端坐在那儿,仿佛是禅宗的静修,观察天色转暗,阳光渐渐消逝,不急躁的性情,也来自于此。他说:“置身于暗箱中,我本身就是影像的亲历者、参与者,身处其中,而又未现其表,无处不在,又无时不在。心灵相融于漫漫延伸的影像生成的过程中,而不是在那之后。微弱的光让人的瞳孔扩大,眼睛看东西时会像触觉一样。”1.29米×3.65米的《长城》随后被法国蓬皮杜艺术中心收藏。

( 《鸟巢》,完成于 2008 年 1 月 24 日

)

( 《鸟巢》,完成于 2008 年 1 月 24 日

)

2003年史国瑞将他的工作室设在北京798艺术区,彻底放弃自制小型针孔相机,专心投入他“暗箱摄影”的研究、探索和实践。2004年上海29层的酒店顶层成为他又一个巨型针孔相机,俯瞰黄浦江蜿蜒穿过,两岸是东方码头上错落有致的新古典主义风格滨海建筑群,6小时的曝光错过了一切移动的物体和人,《上海》显出城市的广袤与空旷,浦东新金融中心科幻小说般的高楼景象,江上没有一艘船,江边没有一个人,仿若空城般宁静的背后却涌动着暗流。这幅作品很受外国藏家追捧,史国瑞说一开始不明白,当2005年应邀到美国,看到纽约曼哈顿,突然间感到一种强烈的共鸣,这座国际大都市像极了浦东,是城市的复制,又是那么不同。世界上没有一个地方像中国大城市那样经历着剧变,“时间就是金钱,效率就是生命”,它们是西方建筑师的巨大试验场,消耗着世界上80%的水泥,震撼与扭曲被发挥到极致。时间和空间,历史与时代,史国瑞要表现的不仅仅是建筑,而是蕴涵其内在甚至是背后的东西。北京的CBD、CCTV大楼、国家大剧院、“鸟巢”为他所关注,同样位于西半球的洛杉矶“好莱坞”标志也是他视线中的项目。2006年10月3日,史国瑞在洛杉矶格里菲斯公园的一辆五十铃冷冻货车里,拍摄了倒置的“好莱坞”标志。

现在他的工作室里仍然可以看到几件涂着金色油漆,由饭盒改装的圆形针孔相机。他只随身一台小数码相机作为“暗箱摄影”时的地形勘察工具,问他是什么型号,他说没注意,“大小不重要,我只关注内心,这种不确定是‘针孔’的魅力,但当神秘感消失时,存留的是‘态度’”。■

( 《“好莱坞”标志》

)

( 《“好莱坞”标志》

)

小孔成像的起源和应用

小孔成像的原理很简单:光直线传播。普遍认为由中国的墨子发现,英国人阿尔玛·达文波特写的《摄影史概览》一书,就是这么开头的:“中国一个名叫墨翟的人留下了他公元前4世纪期间对光线观察的记录,他注意到物体的反射光线透过一个小孔投射到一个黑暗表面上时,在这个黑暗表面上得到物体的一个倒立影像。这是摄影史上的第一个发现,是‘摄影’历史的开端。”最初小孔成像原理多被用于制造光学仪器和绘画工具。康熙年间江都的黄履庄,因擅作“临画镜”和“缩亮镜”而被记载:“千里镜于方匣布镜器,就日中照之,能摄数里之外之景,平列其上,历历如画。”西方文艺复兴时期更依此制造了五花八门的绘画工具,达·芬奇深谙此道,他明确描述过一种:“找一扇画纸大小的格子玻璃,固定在被画物和你之间,站在玻璃后将头固定于高于玻璃1/3处,闭上或盖住一只眼睛,用刷子或粉笔将所见画于玻璃上,再用沙纸将其复制,就可以在画纸上临摹绘画了。”据说《最后的晚餐》整幅画就是以画中耶稣的右眼为“小孔”,左右两侧的人物为两个方向的“小孔成像”。18世纪的法国,利用这一原理制作的暗箱是极受欢迎的集市娱乐,光线穿过暗箱通过一个投射镜,在箱体后壁生成一个外部世界的倒影,许多孩子都被吸引,看得津津有味。在社会阶层的另一端,画家卡尔·凡·洛在《皇太子像》中描画了一位法国王子被一只暗箱逗得哈哈大笑,这位王子正是未来的路易十六。

( 《上海 》,完成于 2005 年 4 月 8 〜 9 日

)

( 《上海 》,完成于 2005 年 4 月 8 〜 9 日

)

小孔成像原理应用于摄影,倚赖于感光材料的发明。1839年“达盖尔摄影法”发明后(法国科学家达盖尔将在碘化银涂在铜板上,从而产生“定影”),民间开始研究针孔摄影,其中获得诺贝尔物理学奖的英国人瑞利勋爵在1891年列出了一个公式,使小孔的大小与焦距的比例达到影像效果最佳:2r(2)=fl,2r是指小孔的直径,l为光的波长,f是焦距,即小孔与被摄物体之间的距离。之后手工制作的针孔相机多以此为参照。针孔摄影曝光时间较长,有的要几个小时,最短也要30秒,这与摄影的瞬间性背道而驰,本雅明的理解是:“照片就是彼时和此刻一起汇聚在星河中,仿佛是雷电一击。”这一刻虽短暂,却最接近对当下的认识。而针孔摄影长时间的曝光意味着将错过镜头中快速移动的物体,记录的是某一段时光,更多被当成一种冥想与静思。针孔相机的使用者几乎没有机会干预这个世界,他们只能对细节和曝光时间作出选择,在极小限度上进行审美决定,他们的对景物的选择不是世故的,而是客观的。史国瑞说:“那个看世界的视角,并非来自我本人,而是世界本身就有那样的视角,它客观存在着,通过那个光孔人们就能见到。”

针孔摄影常被看成返璞归真,可在适当环境下拍摄的照片有难以置信的精准。针孔相机拥有普通相机不具备的无限景深;以针孔代替了镜片,便没有镜片所出现的折射现象,透过针孔的光线所结成的影象线条清晰;因为直接在感光相纸上成相、冲洗,不会形成因放大产生的颗粒感。小型针孔相机多为手工自制,分方形暗箱型和圆形全角型(圆形外壁有夹角60度的6只小孔,胶片盘绕在暗箱中心),可利用鞋盒、饭盒或废旧相机制作,小孔的大小与焦距比例适当,成像就没问题。随着逐渐流行,市面上有成品针孔相机售卖,品牌繁杂,百元至千元都有。

( 《长城》,摄于 2002 年 4 月 28 日 )

( 《长城》,摄于 2002 年 4 月 28 日 )

史国瑞目前从事的是“暗箱摄影”,人可以进入巨大的“相机”内部。暗箱依据地势可以使用高楼的房间或租用卡车,往往事先要勘察数月,城市中的高楼租金价钱昂贵,又受天气与污染的影响,比如拍摄“鸟巢”所租的会议室每天5000元,因为阴天已经拖延了10多天而不能拍摄。作品用黑白相纸直接感光,通常为10米到30米长的英国伊尔福相纸,完成后作品的尺寸从3米到8米不等,在冲洗之前并不能预知照片的形态,所以需要重复拍摄多幅,但因为是底片直接曝光,一旦完成就不可复制。在后期制作中,为便于保存,采用无酸工艺处理,尽可能不使用涂塑相纸。成像后与实物相比,上下、左右颠倒,他的作品都是翻转180度,天空才出现在上方,灰白色调有一种超现实的迷人魅力,高光部分锐利饱满,暗部细节也异常丰富,过渡部分有一种缥缈感,他说,这是太阳照射在物体上的移动轨迹。

(以上参考了埃里克·伦纳编著的《针孔摄影史》第二版) 史国瑞摄影