生命的风景

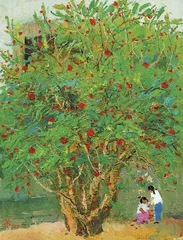

作者:李晶晶 《红梅》(吴冠中,1973)

《红梅》(吴冠中,1973)

吴彤接到了台湾音乐人姚谦的邀约,参与香港苏富比的一个跨界项目,用音乐与吴冠中先生的绘画进行结合。

吴彤,跨界音乐人。这是对他最恰如其分的描述。出生于音乐世家,毕业于中央音乐学院,科班出身,是笙演奏家,也是中国第一支学院派摇滚乐队“轮回”乐队的主唱。1999年吴彤加入大提琴演奏家马友友创办的丝绸之路乐团,2010年凭借《快乐》与马友友等一同获得第52届格莱美最佳跨界古典专辑奖,他还曾因为卓越的笙演奏及制作而成为中国非物质文化遗产传承人。

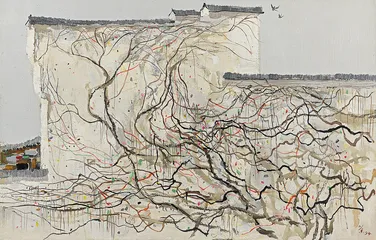

“跨界的艺术形式在国外比较多,在国内还比较少见。我非常喜欢吴先生的画,这个机会让我觉得特别兴奋,也特别挑战,毕竟只有6幅画。”吴彤所说的这几幅作品,分别是吴冠中先生于上世纪70年代初期与中央工艺美术学院的师生一起下放到河北农村劳动时所创作的《李村树/二》、《红梅》、《荷花》、《江边竹林》,以及80至90年代创作的《彩山》、《墙上秋色》。香港苏富比亚洲区高级董事、现代亚洲艺术部主管张嘉珍说:“这6件作品重点回顾70至90年代吴冠中先生的创作生涯,是他最精华的创作历程。因此我们特别推出了‘生命的风景’专题,同时也是为了怀念吴先生离去5周年,所以我们特别邀请吴彤先生做了音乐与绘画的跨界尝试,希望把观者更深入地带到画的境界里面。”

一开始,吴彤也不知道该从何入手。“我一直都在找,应该用什么样的音乐来呼应绘画,或者是向吴冠中先生本人的精神致敬。我试图找到一条线索能够连接作品,直到看到吴冠中先生1985年创作的《彩山》。”吴彤说。《彩山》反映的是长白山一带,当时吴冠中游历时正值夏季,所见雪景不多,反而发现当地草木繁盛,生机处处。因此,《彩山》在整体的银灰调子当中,渗入了轻微的橄榄绿色,这种色调综合自寒带的土质、光线和植被,经过艺术家之提炼,使得画面看起来爽快、饱满而不干涩;山上缤纷的红绿线条,更是神来之笔,其有如一条彩练瀑布,千回百转、逶迤盘桓而下,当中蕴含山势之形态、山路之蜿蜒、草木之色彩、生命之灵气。这许多复杂的观察所得,被吴冠中以简驭繁地透过线条一并综合,并诗化呈现于画面之上。这一切在吴彤的眼中,有了另一番解读:“这种画面,这种构图方法,在之前看吴先生的画里,并不常见。我很喜欢这种感觉,构图简单,色块简单,大面积的那种灰色,只有红蓝几条线,就像是人的轨迹一样,有那种特别强的宿命感。”

事实上,这是吴冠中艺术生涯中一次重要的转折。吴冠中1942年毕业于杭州艺专,1947年以全国第一名的公费生身份留学巴黎高等美术学校,1950年回国定居北京,先后在清华大学建筑系、北京艺术师范学院、中央工艺美术学院任教。1966年爆发的“文化大革命”成为他命运的转折点。这年2月召开的部队文艺工作座谈会,全面否定中国现代艺术,吴冠中开始被禁止绘画、撰文和教学,甚至要赶在红卫兵抄家前,自毁人体油画、素描及所有在巴黎所画的作品。此后,他不但在中央工艺美术学院接受批判,更自1970年起随学院师生下放,到河北李村解放军驻地接受“再教育”,成为其事业和健康之重大考验,亦是对他前半生的全盘否定。

《荷花》(吴冠中,1973)

《荷花》(吴冠中,1973)

张嘉珍介绍说:“在李村的那段日子虽然非常艰苦,但吴先生从生活中得到了灵感,作品有了非常大的转变。1972年,相关禁令终于稍微放宽,被允许每周作画一天。这种限制给一个追求自由的艺术家造成从未有过的伤痛,内心的压抑和苦闷可想而知。在很有限的时间里绘画,因此作品基本上尺度都不大。但从它们饱满而浓郁的色彩中,你能感受到吴先生内心的激情。”

在《望尽天涯路》里,吴冠中如此记载着1972年的创作环境:“在部队劳动锻炼的末期,有一些星期日允许我们搞点业务,可以画画了。托人捎来了颜料和画笔,但缺画布。在村子里的小商店,我买到了农村地头用的轻便小黑板,是硬纸压成的,很轻,在上面刷一层胶,就替代了画布。老乡家的粪筐,那高高的背把正好作画架,筐里盛颜料杂物,背着到地里写生,倒也方便。同学们笑我是‘粪筐画家’,但仿效的人多了,形成了‘粪筐画派’。星期日一天作画,全靠前6天的构思。6天之中,全靠晚饭后那半个多小时的自由活动。”

吴冠中画作:《彩山》(1985)

吴冠中画作:《彩山》(1985)

绘制于1972年的《李村树/二》的画板背后,如今依然可见“东城区建国门人民公社·文化用品”的字样。《李村树/二》所呈现的一株翠绿茂密、繁花盛开的大树,实为当时在李村邻居门前盛开的石榴树,那朵朵艳红的鲜花,即为石榴花。吴冠中在2006年追忆往昔,曾经留下如此叙述:“其实这石榴有家有底,深根扎在河北李村,是我们‘文革’时的劳改点,日日荷锄下河滩劳动。五月石榴花红胜火,结石榴几多,未曾数。”可见石榴树一直勾起他对李村的记忆。

《李村树/二》充分发挥了油彩的厚重和凝固特性,透过率性的堆栈、厚涂,营造出石榴树庞杂的肌理,其雕塑感之强烈,让观众彷佛正在凝视一堵以碧翠镂刻的浮雕;点点盛开的花蕾以抽象化处理,取其夺目色彩而舍其形态,那大大小小的红点散落画面各处,看似漫不经意,实则具有大小、轻重、远近和量感,在抽象和具象、写意和写实之间妙取平衡,有如一粒粒落在绿色曲谱上的音符。

《墙上秋色》(1994)

《墙上秋色》(1994)

自1973年吴冠中从李村回到北京之后,受国家委托、学院组织以及个人的旅行,足迹踏遍了大半个中国,广袤疆土上的风光景物,都成为他对于美的开采对象。包括1973年为了创作《长江万里图》,从苏州沿长江而上直抵重庆;1977年组织中央工艺美术学院到广西桂林、南宁写生;1981年到新疆讲学等。而1985年则是另一次创意勃发的时期。此时,艺术家在国内艺坛举足轻重,这一年由年轻艺术家所掀起的“八五新潮”,即源自吴冠中早于1981年在《美术》杂志发表的文章《内容决定形式?》,同时中国美术馆在4月举行了“吴冠中新作展”。随着官方与民间对现代艺术愈趋开放,吴冠中的油画创作更大胆地摄取了抽象与国画元素,而诞生于此时的《彩山》即能体现这种变化。

“我看吴先生的书,感悟其对绘画、生活的感悟。给我的感觉是他一直行走在山水之间,没有太多地局限于某个画派中。作为一个画家,他不自觉地被故乡、被传统精神牵引,但又不以传统标榜自己。”带着对吴冠中先生绘画的自我理解,吴彤开始了他的音乐创作。“看着这些画,就像能感受到吴先生和夫人背着画架在山水当中写生的样子。”吴彤借用中国传统的笙、古琴,搭配西洋的钢琴、大提琴、吉他,创作了四首风格不同的音乐——《静雪》、《远山》、《望春风》、《笙音》。“其中《静雪》中用到昆曲里面一个曲牌叫《朝天子》,也叫《小开门》,《朝天子》的第一句,和《小开门》的最后一句,都是一句旋律,就这样一句的反复使用,如同是《彩山》里的那条线,代表着吴冠中先生起伏的人生和艺术生涯。”

《李村树/二》(1972)

《李村树/二》(1972)

或许这正应了吴冠中谈及艺术时曾说到的:“一切艺术都崇尚音乐。”

《江边竹林》(1978) 风景中央工艺美术学院大师吴彤绘画艺术美术吴冠中

《江边竹林》(1978) 风景中央工艺美术学院大师吴彤绘画艺术美术吴冠中