云南大理:带不走的小城古韵味道

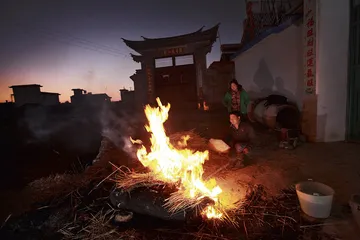

作者:吴琪 ( 大理洱源的杨建良正在演示“草烧猪” )

( 大理洱源的杨建良正在演示“草烧猪” )

屠夫与草烧猪

清晨6点,四周仍旧黑得辨不清天地。我们在云南大理州洱源县的中所村,瑟瑟发抖地坐在一辆老旧小汽车上,等待着田地边的一户人家亮起电灯。按照昨天的约定,屠夫杨建良将拖来他刚刚宰好的猪,然后在村口一家人的空地上,用稻草给我们烧“草烧猪”。

大理人自古食生,据《马可·波罗游记》中记载,远在元朝以前大理就有吃皮的记载了。直到今天他们也将生吃猪皮猪肉作为家常便饭。一头清晨宰杀的猪,大理人会趁着新鲜在午饭时吃上一盘“生皮”,午后便不再食用。不过稍微细究一下,却发现这“生皮”并不是血腥的全生猪皮,而是杀猪后不用热水烫褪猪毛,他们用稻草将整只猪烧上一个来小时,再直接吃。这样猪肉不仅没有肉腥味,还有一股稻草的清香。大理洱源县水质和土质都好,因而吃粮食的猪质量好,它们的生皮为上品。

可是要眼见草烧猪是怎样做出来的,却不太容易。大理古城的人家说,现在人们为了省事,一般直接拿汽油喷灯烧掉猪毛。完全保持传统用稻草来烧猪的,已经很少见了。所以不少饭馆门口写着“火烧猪”,而不是“草烧猪”,这一字之差,加工的方法就大不一样了。

我和摄影师为了找寻最传统的吃法,决定从大理古城一路开车往北。古城往北是洱源县,而后是剑川县。摄影师段玉良的老家在大理剑川,虽然与洱源相邻,却完全没有草烧猪的习俗。这也正是云南的特点,所谓“一山有四季,十里不同天”,相差几十公里的地方,饮食习俗就有明显差异。我们一路向北,只要车没有达到剑川,我们都可能在沿途的小村子里找到草烧猪。

( 一碗好蘸料是吃生皮的灵魂 )

( 一碗好蘸料是吃生皮的灵魂 )

一路经过村庄,我们不断停车向上了年纪的人打听,但是大家都说我们来得早了,这儿等到腊月二十几才杀年猪,平日为了省事很少用稻草烧猪,杀年猪时相对传统。眼看天将黑了,车不知所终地往前开着,我们看到一片田地里有人还在干活,田后就是房屋。抱着碰碰运气的想法,我们向这户人家打听草烧猪。女主人五十出头,嘴皮子快,脑子转得更快。她立马说出一个主意:反正村里的屠夫明天要杀一头猪,让他给你们用稻草烧一遍不就行了?

这便有了我们与屠夫杨建良的相识。他矮矮的个子,头发和衣服都有些凌乱,穿着一双沾着泥土的黑色长胶鞋,走路步子迈得大,性子急切,却寡言。杨建良说:“让我一下子哪里去找这么多稻草?烧一头猪差不多要100多斤稻草呢!而且烧猪需要场地,去哪里烧呢?”

( 大理古城还保持着传统的人情风俗,吃宴席必定要有“土八碗” )

( 大理古城还保持着传统的人情风俗,吃宴席必定要有“土八碗” )

女主人爽快地说:“你明天把猪拖过来就行了,稻草我来准备,就在我家门口的空地烧。”

杨建良于是就约我们第二天早上6点见面,可是快7点了,天从全黑变为透出清幽幽的一丝蓝色,苍山顶镶着若有若无的淡红色的边。终于他开着小皮卡来了,拖出一只僵硬的带血的猪,“嘭”的一声砸在地上。绝大多数有生命的物质是柔软的,僵硬意味着生命的远去,如此近距离围观一头刚刚断气的猪,实在让人不太舒坦。唯一能自我安慰的是,这头猪并不直接因为我而死,杨建良本来就准备杀它的。

( 用十八种良材炖出来的大理砂锅鱼口感鲜美 )

( 用十八种良材炖出来的大理砂锅鱼口感鲜美 )

女主人从院子里抱出一捆捆稻草,杨建良将猪翻成侧身躺着,把稻草撒开铺在猪身上,这就点火烧上了。他一手拿着一把大蒲扇,一手拿着一根略粗的木棍,大蒲扇“噗噗”扇起冲天火光,木棍不时挑起稻草,让它们燃烧充分。

天依旧比较暗,往上升腾的火照着杨建良黑黑的脸,他因为烟熏而皱着眉头、眯缝着眼睛。火光突然使得一切有了舞台上聚光灯的效果,稻草的气息想必给杨建良带来了温暖,在这样一个空间里,他是当仁不让的主角。他突然站起来,用木棍指指不远处的房屋说:“我家兄弟三个,那是我哥哥家,旁边是我弟弟家。”就这样打开了话匣子,讲起他为了给病重的父亲冲喜,和女方认识20天就结婚了。他有着个子高挑的两个女儿,他指指我说:“你有1.7米吧,我14岁的大女儿比你还高呢!”他因为喜欢赌博,家里没存下多少钱,但是随着女儿长大,日子“也还是幸福的”。

( 为使牛奶便于储存和运输而制作的乳扇 )

( 为使牛奶便于储存和运输而制作的乳扇 )

嘴上说着话,杨建良的双手一刻停不下来。稻草铺得薄,每一次不到10分钟就烧没了。过了半小时,每一次明火烧完,杨建良迅速地拎起一只水桶,泼一些水在稻草灰上,然后用稻草沾着湿漉漉的草灰,在刚刚烧过的猪皮上抹来抹去。他说这样猪皮不会因为受热膨胀而破裂,稻草灰的湿气渗进猪皮里,会使皮脂更为软糯,吃着不毛糙。做完这一切,他又用棍子挑挑还有暗火的火堆,用干稻草把火引燃,“噗噗”地扇起火光,接着烧猪的另一个部位。

就这样大约过了一个小时,整头猪被烧得黢黑。女主人从屋里拎出更多水,帮着杨建良一起擦猪身子,很快就擦出一只金灿灿的猪。然后杨建良熟练地砍下猪头,开肠破肚,大卸几块。不过仔细看看那猪,猪肚子上的皮烧掉了很大的一块,杨建良有些不好意思:“五六年没弄草烧猪了,这儿皮薄,手艺不够好,给烧没了。”

( 油炸乳扇是大理人喜爱的小吃 )

( 油炸乳扇是大理人喜爱的小吃 )

屠宰关系

杨建良的卖肉摊就在村口,他刚刚将猪肉摆上摊,村民们就闻香而至了。让我吃惊的是,几乎每一个过来的村民,用手或是刀,撕下一块猪皮就直接往口里塞。就连一两岁的娃娃也不放过,大人会往他手里塞上一块,“好香,越嚼越香”。杨建良很实在,虽然用稻草烧一头猪费工又费钱,今天卖的猪肉却一点不涨价。大理人不仅生吃皮,也吃五花和瘦肉。洱源这里的人们还生吃猪肝,据说又甜又脆。稻草烧过一小时后,皮已经半熟或全熟,五花也有一点炭火味。

( 香喷喷的赵家饵块 )

( 香喷喷的赵家饵块 )

杨建良撕下一块猪皮往我手里送,我接过这块一面金黄、一面白森森的猪皮,有些为难。昨天我在大理古城一位胖大妈家吃过生皮,可是今日目睹了整只猪之后,有了心理障碍。我想对于杨建良来说,这些左右翻腾的情绪一定是可笑的,于是我只能掩藏,浅浅地咬了两口。

美食作家还在讨论人与食物的关系,比如“人和食物是平等的”,让人们怀着一颗温柔的心面对即将下咽的食物。可是屠宰将一切关系变得原始而坦率。对于我和眼前的这头猪来说,就是吃与被吃的关系。想到被驯化为食物的猪,从出生的那天起,它生存的唯一目的就是被吃掉,经过宰杀而成为人们的食物,等不到自然死亡的那一天,委实可怜。这与漫画里总是将猪描绘成憨态可掬、乐观知足的模样,实在是相去甚远。这番情绪在别人看来或许很是扭捏作态,但我也不准备挑战自己的心理底线,既然古人早就说了“君子远庖厨”,昨天杨建良问我可要看杀猪的过程,我一口回绝了。猪,我们还是等你死了后再相见吧。

杨建良说话也实在,这些猪也就是四五个月出栏,有些只喂玉米面、麦糠等粮食,有些会掺杂一些饲料。现在人们都不愿意吃肥肉,猪早已是外来的新品种,一年以上的土猪只能去深山老林找了。

就我昨天吃生皮的经验来说,它的口感是一次生脆与软糯的冲突。猪皮有些似脆皮锅巴,而皮脂是软的,却不是苍白无力的绵软,它有一种会和牙齿互动、充满弹性、暗含力量的劲头。我在寻思,一盘好的猪皮,应该与宰杀有一定联系。好的屠夫与赖的屠夫,他们不同的宰杀方法,会不会对猪肉的味道有所影响?

刘震云在小说《一句顶一万句》里,提到主人公杨百顺跟着师傅老曾学杀猪。那个子中等、小手小脚的老曾,“杀猪前,似变了一个人。手大脚大,身材长大,一头300多斤的胖猪,在他手里,缩成了一个猫大的玩物。别人杀一头猪需三个时辰,老曾一个时辰,已经将脆骨从肉里剔了出来,肉,骨头,下水,一码一码,码放得整整齐齐,人已蹲在杀锅前吸烟,与人说笑,身上不见半点血迹”。看来屠夫是个需要时间历练的专业行当。不过当我抱着这番读书的经验去与杨建良交流时,事情就不按我预想的那样走了。

我:杀猪有哪些讲究啊?

杨:有什么讲究?把它杀死嘛!

我:那有什么方法吗,比如从哪个部位下手?

杨:喉咙。

我:就这么举着刀直接杀吗,有什么需要注意的?

杨:先打晕,再杀。

摄影记者有些听不下去,在一旁用云南话提示杨建良:“你跟她讲细一点,有什么细节,有什么说法没有啊?”

杨:一锤子打晕,再一刀就杀死了。

我:那需要很久吗?

杨:不用,几分钟!

好吧,看来操作者和理论家就是两个行当。解牛的庖丁就只是个庖丁,如果庖丁哪天也具备了能说会道的潜质,作家和美食家就要失业了。不过在后来的接触中,我发现这个表面粗心的屠夫,与人相处却有一颗细腻温和的心。

打蘸水

要说卖生皮口碑好的,要数大理古城北门边的“桥头饭店”老段家。老段叫段锡宝,名片上写着“祖传三代杀猪 一天一头草烧猪”。桥头饭店门面和装修都很简单,一看就是主要做当地人生意的,这样的馆子,反而能代表出色的民间味道。刚一见面,老段就割下一块早上送到店里的生皮,抹上点盐巴,往我手里塞。好像这成为当地人与人拉近距离的一种方式,就似两个抽烟的人互相递烟一样自然。

“来我的店,不吃生皮是白来了。”老段说,一头一二百斤的猪,真正能吃的生皮最多13斤。猪腰子上的两块连皮带肉的部位最好吃,猪肚子和后腿等部位叫“不见天”,皮比较薄,口感最好。

大理各地生皮的吃法也不太一样,凤仪镇的人将生皮生肉与酸腌菜、萝卜丝、茭瓜丝拌在一起吃,古城的人一般来说吃生皮是要“打蘸水”的。“打蘸水”是云南话,一种简单的蘸水是花椒末和盐,直接蘸着吃。另一种则是调出一碗颜色多彩的带水蘸料。白族居家或以炖梅,或以自制的木瓜醋、青梅醋为酸料,将干红辣椒用文火烤香,再揉碎,再配上烤香的白芝麻、酱油、香葱、芫荽、相拌,其色红绿相衬,黑白点缀,鲜艳悦目。

大理白族自治州餐饮与美食行业协会会长赵俊磊告诉我说:“这一盘生皮,既考验屠宰烧制的本领,又得看刀工。皮脂又软又糯上好的生皮选取后腿肉和里脊、腰脊作为主料,切得细而不碎。而一小碗蘸水则是一盘生皮的灵魂,如果蘸料好,这盘生皮就很完美。如果不好,之前的工夫就白搭了。”

要说这蘸水的配料,可是充分体现了大理物产的丰富性。也可以用清水泡青梅,过一段时间,这坛水就成为“梅子醋”。大理产一种拳头大小的木瓜,青色的木瓜从树上摘下来后变成黄色,看上去和大个柠檬很像,但外表更坚硬。木瓜切片可以泡成“木瓜酒”,可以做“木瓜醋”。

大理人对食材发明了各种吃法,比如青梅,可以做成“炖梅”,大理人将七八月份收获的青梅放在土罐里密封,用锯末火慢慢地炖上一个月,梅子从青色变为黑色。炖梅可以吃上几年。梅子也可以做成“梅子酒”,果香味浓郁。也直接入菜,大理代表性的酸辣鱼,这酸味就取自木瓜。吃吃大理人的蘸料,会发现里边的味道真是毫无禁忌,从玫瑰花熬成的甜酱到酸木瓜、辣椒,什么都能入菜。

63岁的中国烹饪大师、云南省烹饪大师李家琪告诉我,传统的蘸料还有一种慢火熬制出来的杨梅酱,大理的白族和彝族都会做。以前人们在山里架上一口铁锅,捡起树木的残枝当柴烧。一人守在铁锅旁,其他人忙着摘野生的杨梅果儿,摘满了背后的小背篓,就赶紧倒入锅中一起煮。这种云南当地的野生杨梅,只有一个指头盖大小,杨梅树也只到人的膝盖那么高,伸出手就能采到。

大锅里的梅子火候将好时,杨梅会像猪油一般的浓稠,呈膏状,能够拉出丝。上百斤杨梅才熬出一两斤的酱,虽然从金钱上来说不昂贵,可是它来自野外,加工时也呼吸着大自然的气息,耗时耗工,市面上早已买不到。李家琪说:“最正宗、最地道的吃法,早已不是用钱能够买得到的。”往往是好朋友家里做了,送上一小瓶,已经很是奢侈,够得上吃一年。杨梅酱既可以像秋梨膏一样冲水喝,也可以做小吃或是菜肴的调料。

除了梅子醋或是杨梅酱,蘸料里少不得用油煎过的核桃仁、花生仁,它们被切成很细的碎末。李家琪说,这些干果不要用刀把砸碎,会破坏香味,应该用刀切。蘸料还得有辣椒油,最地道的辣子是有讲究的,山里人家烧柴火的时候,会把一个个的辣椒在温热的木炭灰里焐熟。待到辣椒变得微黄,吹走炭灰,辣椒里的水蒸气已经挥发了。用一根筷子伸进辣椒里,一手握着辣椒,一手握着筷子,筷子在手里转动,辣椒很轻易地就被碾碎成粉末。将辣椒末在锅里干焙,再将温度不太高的油泼进辣椒面里,立刻香味四溢。炭火味的辣椒也是吃苦菜汤的上好蘸水。

“桥头饭店”老段家生皮的弹性和香味很突出,蘸水则辣味重,有些掩盖了其他调料的香味。我们还在古城南门边吃了一顿更为家常的生皮。摄影师带我到南门一家名为“鹤爱小吃”的小馆子,说是炒菜的胖大妈很受食客追捧。我来到这家店,发现店面虽然不起眼,吃客却多。墙上贴着好多张客人的留言,客人们多情的话写在薄薄的点菜单上,纸张在终日烟熏火燎中有些破败。有些客人精心编制了夸奖味道的打油诗,有客人说这里的酸菜炒肉片让她一口气吃了五碗饭,有客人说茉莉花和玫瑰花做的蛋饼,非常有创意。署名的客人有四川人,也有广东人,他们一拨儿以重口味闻名,一拨儿因口味清淡闻名,这两拨儿人同时叫好的饭菜,会是个什么滋味?可是往炉火前一看,却没有胖大妈的身影,原来她因为身体不好,已经不在小店掌勺了。

我正失望,摄影师带着我钻进旁边一条胡同,七拐八弯就到了胖大妈家。不得不说大理白族人的热情,对于随便闯进门的我们,胖大妈热情招呼,并邀请我们明日中午到家中吃生皮。看她剥核桃、将核桃仁过油切碎,现做油泼辣子,又在锅里用油爆出花椒和罂粟籽的香味,用香油、酱油、醋等调味,觉得云南人给菜肴增香的功夫真是足。胖大妈做的菜初尝起来酸味、辣味、香味都很足,或许是盐巴放得少的缘故,这些突出的味道不会在嘴里停留太久,使得一餐饭菜下来,最后口腔里舒坦平静。

大理砂锅鱼

大理人喜欢将当季的食材摆在饭馆前,远远看上去五颜六色,十分热闹。食材随着季节而变化,云南人对吃菌非常讲究,夏天是野生菌的天下。赵俊磊说,从小时候开始,每当到了六七八月的雨季,只要夜里听到“砰砰”的震天惊雷,第二天一早大家就背上竹筐去山里捡野生菌。从羊肚菌、牛肝菌、干巴菌到青头菌都有。现在被视为珍品的松茸和鸡枞,他小时候当地人很少吃,因为这两样菌子搜刮肚子里的油水,“物质匮乏的年代,鸡枞吃不饱,会头昏,大人就吓唬我们,说吃了眼冒金星,会‘看见小人儿’”。

家常吃法通常是炒菌子,用腊肉的肥肉部分煸出油,加入蒜片、干辣椒一起炒。赵俊磊说,白白的蒜片是一定要加的,传说如果蒜片变黑,就证明菌子有毒,吃不得。

到了冬季,蔬菜和山珍相对少,云南人爱吃的花也种类有限了。不过相对于北方而言,他们仍旧可以吃到新鲜的绿叶蔬菜、湖里又脆又绿的海菜、鲜红的辣椒,紫色的茄子、黄色的木瓜。这时候的时令菜反而变成了腊肉香肠。当地人张志华将老宅子改造成一个客栈,他自豪地跟我聊起来,大理人可是不吃大棚菜的。大理白族的民居多是两三层楼高的院子。“我们脚踩着土地,不会像笼子里关起来的鸟儿一样悬在空中,高楼大厦是住不惯的。田里、湖边、山上,随处都是好吃的,大理人一般是不愿离开家乡的。”

长年在云南各地寻找好味道的“敢于胡乱”说,与其他民族相比,大理白族有一种突出的自信,这使得他们热爱家乡,又能友好地容纳外来者。或许这与当地先后出现过和唐宋中央政权独立的南诏国和大理国相关,稳定长久的政权馈赠给他们坦荡的自信。

“敢于胡乱”告诉我,云南菜里头少宴席菜、少文人菜,民间气息很浓。我想其中一个重要原因应该是,大自然滋养了那么多唾手可得的食材,由食材到一顿美妙的菜肴,没有任何中间人。人人都是大自然的直接取食者,只要食材到位,对于烹饪的技术,反而不用太讲究了。

不过也有例外。要说大理“上得了台面的大菜”,李家琪和赵俊磊都首推“大理砂锅鱼”。这道菜要选用大理祥云或挖色出产的上好砂锅,用洱海中捕来的弓鱼、黄壳鱼或鲤鱼加丰富多彩的配料炖制而成。要说这砂锅鱼中的18种原料,既有诺邓或鹤庆的火腿,也有本地小山珍:木耳、冬菇、玉兰片,还有云南本地不出产的海鲜干货:海参、鱿鱼等。再加上排骨、蹄筋、鸡肉、猪肉丸子等,感觉是高档食材的大聚会。

我原以为这样的菜肴是近些年的创新菜,李家琪说此菜实际上历史悠久,是大理人善于吸收其他文化的长处,善于利用外地原材料的一个例证。砂锅鱼兴起于何时已难考证,但它是大理一道传统菜。一种说法是,大理是滇西南的物资集散地,这里的“三月街”是全省有名的物资交流大会,有着“千年赶一街、一街赶千年”的美称。外地人来此交易,商家做出一锅融会各地食材的鲜美砂锅,也是招揽外地客商的一种方法。我想这样的高档菜肴也应跟官府或士绅阶层的存在相关,从宋代时的大理国政权,到近代大理喜洲镇出现的“喜洲商帮”,都为高档菜肴提供了消费需求。

这锅鱼汤要好,选料是关键。李家琪说,从每年九月到来年正月,正是鱼的胶原蛋白最多的时候,这时候直接用洱海鱼入砂锅,就能烧出奶白色的汤汁。我们平常总说,如果鱼先用油煎一遍,煮出的鱼汤会呈白色。但是李家琪说,白族人做鱼汤,完全不用油煎,因为油煎之后,汤会有一股浮油味儿,破坏了鱼汤的纯净。调料只放盐和胡椒,不用姜或者料酒去鱼腥味。

为了让汤汁鲜美,厨师必须用猪骨鸡肉等熬制一整天老汤。各种食材分别处理后摆放在砂锅内,再加高汤烧制大半个小时。处理食材时各有讲究,比如将火腿入热水煮几分钟,水里加点本地产的甘蔗,既能吸取火腿多余的咸味,又能增香。豆腐也要单独煮一会儿,去掉豆腥味,让它的内部组织膨胀成蜂窝状,更好地和其他食材融为一体。赵俊磊说,这砂锅鱼万万放不得大白菜,大白菜会将汤汁的鲜味吸走。

说到鱼,洱海渔民有一道风味佳肴,即“活水煮活鱼”。那是把刚捕到的鲜鱼剖净后,用清澈的洱海水煮熟,以辣子、花椒为作料,忌放姜,有的甚至不放油和盐,所谓“活水煮活鱼,无盐味自鲜”。正宗砂锅鱼必须放洱海里的野生鱼。砂锅用的时间越长,长期被做菜的油水滋养着,锅子便越是发亮。又会将日积月累呼吸进砂锅气孔的香味,与新来的食材交织在一起。

不过李家琪说,现在要想找回以前砂锅鱼那种“让人念念不忘的味道”,已经很难了。传统的砂锅鱼用栗木烧成炭,这种栗炭烧起来无烟,不仅没有异味,砂锅反而会浸染树木的清香味儿。可是现在基本用煤气烧,砂锅的气孔会吸进一股煤气味。洱海的弓鱼几乎灭绝,也几乎寻不到饲养一年半的土猪。“现在一锅正宗的砂锅鱼,价格不会少于200元。”

赵俊磊在下关的天龙阁饭馆经营着砂锅鱼,因为材料和做法考究,必须提前一天预订。我们经过一夜一天的等待,终于见到了这道名菜。砂锅鱼上席时以菜叶铺垫的大盘衬垫,锅中沸滚,飘红映绿,色彩绚丽,清香扑鼻。或许是为了保持鲜味的厚重,汤熬到刚刚覆盖住一大锅食材。喝汤时发现鲜味不是轻飘飘的,而是附在舌面上,沉沉地往下坠。光是喝汤,尝不出任何单一食材的味道,可是单吃每一种原料,它们各自的味道丝毫没有减损。

赵家饵块与梁记乳扇

走在古城的街头,处处都能看见“烤饵块”、“炸乳扇”的摊位,这也是云南十八怪中的两大怪:米饭当作粑粑卖、牛奶当作片片卖。饵块一般做成雪白的薄片,放到炭火上加热,待到一面出现气泡,微微鼓起,再翻面烤上一小会儿,然后可以根据喜好放上核桃、花生、玫瑰糖、火腿片、腐乳、辣酱等调料。

古城虽然挤满了小饭馆和客栈,但是本地人社交生活的场所一点都不缺乏。在南门外的一个巷子口,有个南门村的敬老院,实际上里边并无老人居住,而是给需要大办宴席的人家租用的场所。我在古城待了七天,就遇到里边大摆了三次酒席。主人家有的摆三四十桌酒席,有的摆80桌,全是嫁娶生子的喜事。白族土八碗是必备的菜肴,蒸肉、酥肉、八宝饭等虽然未必那么合年轻人的口味,但是大家都自觉地维护着这里的传统。

看了白族颜色多样的酒席后,我原本对饵块并不上心,觉得这不就是年糕吗,一定没有什么突出的味道。李家琪说,大理古城北门附近有家赵家饵块,还保持着传统的味道,可以去尝尝。这家面积约20平方米的老房子里,天还没亮就有五六个人忙开了。店主人是30岁的赵定成,他妈妈一边熟练地揉着饵块,一边说:“店已经交给儿子了,他是第三代,能不能做好就看他的了。”可是当妈的哪有不操心的,仍旧是一副老板娘的模样。

从店里的小作坊来看,蒸熟的米饭倒入机器内,马上就成为一大把粗粗的“面条”挤出来。工人会把“面条”再次放入机器,反复四五次,然后将这团看上去丰润的白色米团在大理石板上反复揉搓,做成圆形、片状、饵丝等各种卖相。

老一代的女主人专门负责把米团揉成圆形小粑粑,她将热乎乎的饵块几下揉出一张两三厘米厚的饼,中间放上核桃碎、白糖,又撒上一层薄薄的盐,折起来让我吃。第一口咬下去。马上叫了起来!大米本身的香味在嘴里飘荡,轻盈的甜味触碰到上颚,往上扬。大米最为原始的清香原来这样惊人,也不知是不是她的手经年累月都在揉饵块,已经沾了米香。再咬一口中间的核桃碎,既有甜味又加了一点盐,生脆,与大米煮熟后的香味形成一种反差。吃食刚下肚,马上就让我对它起了相思。以至于午饭时我吃不下米饭,又走到赵家作坊,再向老板娘要了一块热乎乎的饵块,过了一回瘾。我从来没有想象过,一种主食的味道,直白单纯,反而会让人如此惊艳。

跟赵定成聊起来,才发现看似简单的做饵块过程,里边自有讲究。赵家选用大理湾桥老品种的米,它们靠苍山上白雪融化后的溪水浇灌,如果是洱海水倒灌过的稻田,米会更香。大理只种一季稻米,时间比内陆稍晚,每年四五月份插秧,九十月收割。由于雪水温度低,这里大米的生长周期比一般地区长半个月,积攒了足足的香味。看来好的大米是需要时间慢慢养成的。

要根据季节的不同来判断泡米的时间,每年10月到来年三四月收来的是新米,水分较足,不用泡很久。5月到10月则是头一年的陈米,需要泡4~5个小时。用锅炉将米蒸好第一道之后,需要马上放入自制的“大床”上散热,一旁用大吹风机让米迅速冷却下来,怕米黏成一团。蒸好的米用清水漂洗一道,冲走浓浓的米水,以保证米的筋道。待米冷却下来,再进行第二道蒸米。泡米的时间、冷却的速度、冲水的时间等等,都直接决定了米的硬度。每一个环节的考究,就是为了追求饵块最适中的硬度。

生产饵块利润不高,又是个辛苦活儿。赵定成说,随着农业专家在湾桥推广高产量的稻子,老品种的大米越来越少了。他打算自己包田种地,“既然我爷爷和爸爸那么苦也坚持下来了,我就不能丢失了以前的味道”。

洱源的湾桥水草好,不仅滋养出香味浓郁的大米,洱源的邓川镇也以牛奶闻名。洱源中所村的梁超林说,邓川冬天也有青草,奶牛的食物吃得好,再往北到剑川,温度稍低,奶牛冬天就吃不到青草了。梁超林和老婆在家做乳扇,他们将鲜奶和酸水加热相遇,蛋白质很快凝固成软软的固体。女主人再熟练地将这团热乎乎的“奶酪”揉捏拉伸,再绑到用竹子做的架子上晾干。本来乳扇的制作,只在交通不便的时代使鲜奶易于保存和运输。现在交通发达了,但是大理人吃乳扇的习惯一点不减少,在炭火上烤烤,或是温油里炸一道,蘸上白糖就吃,乳香味夹杂着酸味。

“敢于胡乱”提到,曾有一些大理人到昆明去开饭馆,材料都是大理运过去的,可就做不出大理的味道。所以他从来不在昆明吃大理砂锅鱼或是乳扇,也不将大理的特产带给昆明的朋友。“大理的味道对环境的依附太强了,要想吃大理的食物,还是过去走一趟吧。”