湘西凤凰:血粑鸭、桐叶粑与苗家社饭

作者:曾焱 ( 李京原正在准备做苗家社饭必不可少的食材——野葱 )

( 李京原正在准备做苗家社饭必不可少的食材——野葱 )

血粑鸭和杨家厨房

刘大炮保留着老凤凰人的生活习惯,一天只吃两餐,早上10点,下午16点,少有破例。我们进他家门的时候大约是10点半,老爷子正守着炉火,不紧不慢吃他两菜一汤的早饭,儿子已经在隔壁染坊里忙开了。

刘大炮是这城里的名人,大名刘贡鑫,有一手祖传的蓝印花布手艺,现在已经是国家级非物质文化遗产传承人。但他乐意人家喊他刘大炮,正经叫名字还不习惯。他落生在古城,住了70多年北门边这条文星老街,屋对面是老文庙,出巷子是道门口——从前这是古城里最热闹的地方,一到夜里,全城的小吃摊子都摆在道门口。画家黄永玉在书里写到过刘氏染坊:黄家的祖屋“古椿书屋”被拆前就紧挨文庙,小时候,从他家里就可以看见对门刘氏染坊晒布的高木架。因了和黄永玉的几十年交情,刘大炮的名气不只在这凤凰县里,出了省出了国,慕名来找他的人一拨一拨,想买一块他亲手染做的门帘或被面送年节。

老人好老味,聊起过年,他记得小时候家里那些吃食,说至今也没怎么变:“凤凰过年和湖南其他地方差不太多,家里起码要备齐了鸡鸭鱼肉和猪脚,要做腊肉、香肠、血粑鸭,还有灌粑、糍粑、桐叶粑。灌粑没听说过吧?把新鲜猪大肠洗干净,灌进糯米蒸熟,用粽叶捆起来挂到梁上,想吃的时候取下来切片炒,好吃得很。凤凰还有一种炒米:把糯米蒸熟后晒干,用细细的石英砂入锅一起炒香,再筛出来装到罐罐里。大年初一那天,我们这里讲泡茶就是泡碗炒米茶,放点白糖、红糖,就着煎糍粑吃,敬祖、待客都要用它。”

凤凰是个苗家、土家和汉族杂居的边城,沱江从西往东流过,江左岸多住苗族,右岸多住土家和汉族。沈从文家就是一个特别典型的当地家庭:祖父是汉族,奶奶是苗族,母亲是土家族。从前苗家有苗年,土家的习俗是比汉族提前一天过年,叫“过赶年”。现在各族都过汉年。

( 开老染坊的刘大炮从小生活在凤凰古城北门边的文星老街,说起过年,还是念念不忘小时候的那些吃食 )

( 开老染坊的刘大炮从小生活在凤凰古城北门边的文星老街,说起过年,还是念念不忘小时候的那些吃食 )

专门过来找刘大炮买布的杨春雷说:“可惜你们来早了,赶不上到我家过小年,那才叫一个热闹。”按照凤凰的老习俗,小年那天要做全羊席或全猪席。现在城里人大都不搞这个了,但他家一直守着老规矩,每年都在自己店里置办20多桌,把亲戚朋友和周围邻居全叫过来吃席,甚至长沙、贵州那边的好朋友也会过来赶个热闹。

杨春雷是万木斋的老板,凤凰县餐饮协会主席。古城里,怕是没人不晓得这家店和这家店的血粑鸭。凤凰名菜血粑鸭被家家饭馆写在招牌菜里揽客,但本地朋友特地嘱咐我们,吃正宗血粑鸭,还是到万木斋去。

( 万木斋主人杨春雷 )

( 万木斋主人杨春雷 )

和我们一样,到万木斋吃饭的客人,桌上大都点了一盘血粑鸭。这道菜看相不讲究,大块鸭、大片粑,一股子湘西食物的野气,吃到嘴里却着实满口香浓,既有鸭肉的鲜美,又有血粑的清香糯柔。说起血粑鸭的来历,杨春雷说也是从祖父嘴里听来:凤凰这边,端午、中秋和过年是最重要的三大节,桌上都不能少了鸭子这道菜。过年家家打糍粑,打糍粑就要先泡糯米,有人做鸭子的时候,不小心让鸭血掉进了糯米盆,可又舍不得丢掉,干脆就把糯米和着鸭血一起蒸了,变成一碗糯米粑,也叫鸭血粑。到后来,他们发现血粑切块放到鸭子里一起烧煮更加美味,就有了现在这道血粑鸭。

“万木斋”这个名字也是黄永玉起的。小城里,家家沾亲带故,黄永玉和杨家也是世交,据说最爱吃杨春雷的父亲杨昌平做的羊肉,每次回乡都来家里撮一顿。老杨师傅退休前在县医院上班,并没做过一天职业厨师,可他烧一手好菜远近闻名:从前凤凰城里有婚丧嫁娶,大都要在家办席,少则一二十桌,多则六七十桌。办席的人家若能请到老杨师傅去主厨,那就是有脸面的事情。掌勺之外,老杨师傅痴迷栽花种木,黄永玉说你这么爱花木,园子就叫“万木斋”吧。2000年父子在家开餐馆,又用它做了餐馆的名字。老杨还有个谐趣的诨名,叫作“猪娘”,说是小时候乡下人为了好养活给取的贱名。前些年黄永玉回凤凰,给老友画了幅彩墨漫画,题四句打油诗:老子混名叫猪娘,炒菜栽花度时光。偶尔兴来开饭馆,口味招引十六方。

( 在万木斋的厨房里,每天做得最多的一样菜就是血粑鸭 )

( 在万木斋的厨房里,每天做得最多的一样菜就是血粑鸭 )

杨春雷说,吃什么都要讲究时鲜,鸭子虽说四季都有,过年也是必备的大菜,但真正好吃还是在中秋前后——开春喂养的鸭子到那时刚好长到肥瘦合适,烧鸭子必不可少的重头配料仔姜也正新鲜。好的鸭子,讲究选那喂养了年把的麻鸭,是一种毛色灰、有麻点的土鸭。据杨春雷说,凤凰麻鸭还不是最好的,如果家里来了贵客,当地人会专程到相邻的贵州松桃县去采买,“那里的麻鸭比这边更正宗,个小,肉紧”。

“一只鸭子,八两糯米”,这是做血粑鸭最合适的配比。糯米头天晚上就浸泡起来备用,第二天用现杀的鸭血滴入糯米,放少许盐搅拌均匀,等凝固后再上锅蒸。照老法,是用柴火和铁锅,大约个把小时可熟透,出锅后切块,用茶油稍稍煎炸,此时外酥里糯,微有咸味,趁热在灶头尝了几块,觉得已是一道口感极好的家常点心。不过对血粑鸭来说,这只是备齐了主料。

( 刚蒸好出锅的鸭血粑 )

( 刚蒸好出锅的鸭血粑 )

这天,杨春雷是在他家的私房小厨为我们展示了这道名菜的正宗做法。他自嘲书读得不多,这两年却好上了画画,喜欢呼朋唤友来家里雅集,于是就将黄永玉为父亲题写的“天厨”两个字挪来做了杨家厨房的名号,常在这里做一两桌菜,款待好友或者重要客人。说是私房小厨,也没刻意装饰,只花大价钱在当中打了两口上好的柴火老灶,来吃饭的朋友就着热灶热菜,坐着小板凳,反而过瘾。杨春雷让大徒弟掌勺,自己现场指点,老杨师傅笑呵呵地坐在老灶后面烧火——乡下柴灶大有讲究,要想菜炒得好吃,什么时候添柴、什么时候压火,都得在点子上。大徒弟将猪肥肉、花椒、菜子油先下锅炒香,然后加入鸭子、生姜一起爆炒,看火候入食盐、酱油和清水,大火炖20多分钟,有香气溢出,再放大红椒切片;等鸭肉煮熟,将已经切好备用的血粑块放入鸭肉里小煮,成金黄色就妥了。最后这一步其实重头,要让糯米血粑饱吸鸭子的汤汁,又不能让一锅菜失了清澈。因为天冷,杨春雷让徒弟把这道菜做成了火锅来招待我们,这是又有变化了。对儿子和徒弟做的血粑鸭,老杨师傅评点严格,他半开玩笑说,往过细里讲,只算学到他传授的百分之八十。“就单说放姜这一条吧,我是要分三次的:第一道和肥肉一起入锅,炒出料香;第二道放在半路,保住姜的原味;最后出锅前再入一点,就完全香出来了。他们呢,一般只能做到两层。”

凤凰小,可有古城文脉,在这样的地方,没一点家世传承成不了名角。杨春雷现在是凤凰县餐饮协会主席,但如果说到他的祖父杨月清,在湘西一带才真正是名头响亮的厨师:先在民国第一任湘西镇守使田应诏的府上主厨,后来又为湘西王陈渠珍做了20多年饭菜。凤凰清康熙年间称镇筸城,后来改凤凰厅,民国后叫了凤凰县——沈从文自传里说,取名镇筸,是因为旁边有条筸子溪,改凤凰,可能是因为四周山上多锦鸡、野鸡、寒鸡,但也不确切。这里地处湘最西南,又接川黔,出城几十里就是苗乡,自清雍正起就常年驻有一支负责弹压边苗的军队,屯丁分田,又耕又守,兵士基本都由同乡原籍世代习武的族裔组成,清末尤以镇筸城的子弟居多,于是就有了一个特殊的名字:“筸军”。凤凰的上层阶级便多从行伍出身。湘西镇守使田应诏出自名门,其祖父是“筸军”第一任将领、贵州提督兼巡抚田兴恕。清末民国,在湘西后来的兴衰变化中,田府人物接二连三,田家老宅如今还是古城大宅,门前有副对联:人杰地灵文经武纬,物华天宝提督军门。杨月清的父亲和田应诏是结拜兄弟,田应诏两次领军出湘西,参加护法和护国战争,他都让儿子杨月清跟随左右。1920年田退隐,把湘西镇守使的位置让给了他最倚重的部将陈渠珍,杨月清又在陈公馆20多年。老杨师傅回忆,他父亲做菜,最善就地取材,有次陈渠珍向客人夸耀自己的厨师无菜不能做,来客捉狭,说那你就给我们做个椿芽炒蛋。这道菜本来不难,可香椿春天出叶,时已入冬,无从找到食材。“我父亲想了想,说你们先打牌,一小时就好。他从后院的香椿树上刮下三大块树皮,老皮去掉,洗净用罐子煨成汤,再将时鲜油菜碎切,下到香椿树皮汤里焯一遍,捞起与鸡蛋合炒,整盘菜真就是香椿炒蛋的味道。”

( 血粑鸭 )

( 血粑鸭 )

到老杨师傅这辈,在当地也有些厨神一般的故事。前几年北京贵宾来凤凰,接待部门在当地最好的宾馆设宴,特地将老杨师傅请去帮衬。酒宴接近尾声,请他做道海参汤,老杨说:当地不出海参,原料不鲜,不如做个野葱汤给你们吃吃。野葱也叫胡葱,是当地人喜食的一种野生香料,外观比家葱略细,葱白大,香气浓郁特别,冬天正是最应季。老杨按照他父亲当年传授的做法,将野葱略炒汆汤,出锅前再撒入少许从新鲜辣椒中剔出的白籽,汤面青白相间,煞是好看,且香鲜扑鼻。席毕,桌上那一大碗野葱汤被喝到见底,客人连声称赞酸鲜解腻,能不能请再做一碗?老杨师傅摆摆手,说我们这里有句老话,“吃多吃伤,吃少吃香”,要喝还是等明天吧。

在年夜饭上,血粑鸭旁边若是有老杨师傅这一道胡葱汤,想来也会是爽口美味。

( 每天一大早,田祖莲一家就开始做桐叶粑 )

( 每天一大早,田祖莲一家就开始做桐叶粑 )

中营街的桐叶粑

“冬天,人们走街串巷去看傩堂戏,家家打粑粑,四处有梅花开,半夜满城猪叫,爆竹响个通宵,接着是狮子龙灯一直闹到正月十五。”黄永玉回忆的小时候凤凰年关景象,现在所剩不多了。家家打粑粑在城里看不到,但好吃的传统桐叶粑在街巷里还有得买。古城老住户、县科技局的田宏志说,他们自己不常做,想吃桐叶粑了,会多走几步到中营街,去买田祖莲家里的。

( 田祖莲每年中秋前后都要去山上采来做粑粑的桐叶 )

( 田祖莲每年中秋前后都要去山上采来做粑粑的桐叶 )

田祖莲家的老屋在中营街3号,和沈从文故居只隔了几十米远,拐个弯就到。因为和两条商业主街都不紧靠,这条老街没有那么多铺面,游客也少些,但田祖莲家的桐叶粑名气依旧大得很。

我们约了第二天一大早去看田大姐开工。残冬的7点钟,天还没怎么亮,住在沱江对岸的游客没进城,古城在细雨里清清静静,回复到它日常的好样子:铺面半掩,青石板路清亮,偶尔路遇几个本地人,正赶着送孩子去学校。田大姐已经升起了炉子,正准备和面,旁边一大脚盆桐叶是头天夜里就提前泡上的。这是一弄老城里常见的逼仄的铺板屋,底层作门面和作坊,一家四口住二楼,顶上的阁楼用来放物料。操持生意的主要是田祖莲,丈夫杨老敬和女儿杨秋霞帮手,小儿子出门上学去了。女儿原来是专业运动员,从小练举重,成绩最好的时候进过湘西州队,前两年受伤,退下来不练了,也没工作可安排,跟着父母一起做桐叶粑的生意。

( 古上云苗村的吴彩霞家在做家常饭 )

( 古上云苗村的吴彩霞家在做家常饭 )

桐叶粑是凤凰人过年、端午、中秋、重阳都要做的传统吃食。湘西从前桐油生意极盛,种油桐、起油坊、榨桐油,经行商沿沅江、辰河走水路,销到常德、汉口去。沈从文就写过:凡有溪流的地方,必有水车、染布、碾房和油坊。“蒸料时油坊内弥漫白色蒸汽和醉人香气,人头便在白雾香气里浮动;满身油腻的打油汉子,一边发力大锤,一边歌呼。那歌呼在静寂的山野里荡漾,既悠远,又绵长。”油桐树5月散叶、12月落叶,到中秋节前后,圆阔的叶子正好是繁茂时,妇女们上山用钩刀钩取下来,放在背篓里背回家,一束束捆好,倒挂在房里晾着,两三年也不坏。要用的时候,将叶子用水泡发,拿来包桐叶粑。

凤凰的土家、苗家和汉族,从前家家都会做这种点心,像粽子、月饼一样应和节气。退休前负责在县里研究民族文化和民间文艺的陈启贵老先生是土家人。他说,土家过年规矩多,初一那天不能进食米饭,所以从早到晚,糍粑、甜酒和桐叶粑就是待客的主食,每家桌上不能少。除此以外,土家年三十夜也有很多习俗,比如吃了年夜饭后,当家的要通宵守夜,也叫“坐草”,寄望可以把来年田里的杂草都坐没了,让庄稼有个好收成。过年前,各家要派人到山上去找一根能碰见的最粗大的梨木,砍回家后用纸钱绑好,年夜饭前拜祭,饭后升旺火、烧梨木,因为土家认为梨木坚硬如石,全家人要像梨木一样团结牢靠,烧得越旺,来年运气越好。最有意思的是,土家人年三十夜要记得给辛苦一年的水牛送饭:蒸大碗糯米饭,往里打几个鸡蛋,按照牛的年纪,一岁加一个,如果是五岁的老牛,就要煮五个鸡蛋进去了。

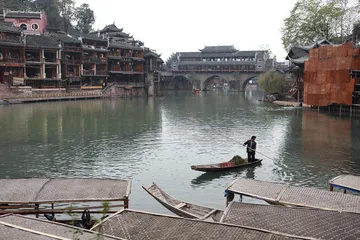

( 沱江流过凤凰古城,苗家、土家和汉族聚居两岸,饮食日趋同化,无不嗜好酸辣 )

( 沱江流过凤凰古城,苗家、土家和汉族聚居两岸,饮食日趋同化,无不嗜好酸辣 )

再说桐叶粑,凤凰古城2004年开放旅游后,慢慢做成了小生意,通常是附近乡下有人做好挑进城,在路边摆摊卖给游人。只有田祖莲家,是古城里唯一专做桐叶粑的坐店,旺季每天能卖出上千个。她家墙壁上晾挂着一排排干桐叶,每天取用一些,等到壁上快空落的时候,初夏油桐就又开始散叶了。

看起来简单的乡里粑粑,制料和工序却慢悠悠地细致,倒是很合了我们对于年货的那种郑重其事的期待。

( 村民们在屋前的晒谷坪围桌而坐,品尝苗家社饭 )

( 村民们在屋前的晒谷坪围桌而坐,品尝苗家社饭 )

桐叶粑最特殊的一道工序,是需在面里和入一种白蒿叶。田祖莲告诉我们,凤凰这边常见的野蒿菜有五种,他们本地人喊青蒿、白蒿、毛蒿(也叫野菊花)、板板蒿和苦蒿。“苦蒿可以熏蚊子,青蒿用来做社饭,白蒿专门做粑粑,所以本地人也把白蒿叫粑粑蒿。”青蒿和白蒿常常会杂长在一起,河边、山上多,各家菜园子的边垄上也长,一年四季采得到,但端午前那段时间最茂盛也最鲜嫩,过了端午就见老,也渐稀,不太容易找到了。问田大姐怎么辨别,她说不难,白蒿的叶子背面白色,而且长得比青蒿高,最粗大的能有一人高。白蒿做粑粑从前是现采现做,变成生意后,备料要得多,他们会赶在旺季大量采回家来,清洗后切碎焙干,冻在冰箱里,用时再取出来。蒿菜添香,也帮助消化,与糯米相配正好解腻。

田祖莲端出一个直径1米左右的大铁锅架到炉上,先用菜子油在里层匀匀地抹了一遍,然后放入少许凉水烧开,将已捣碎的蒿叶倒进锅里,开始熬煮。过一会儿,杨老敬在炉上垫了一块铁片,改成小火,边往锅里加磨好的米粉,边用锅铲搅和。“米粉要细磨过筛,糯米和黏米的比例很重要,糯米七成,多了黏口,少了不香。”田祖莲说,现在好多人都买现成的两种米粉来兑,她还是尽量坚持自己磨,怕买来的米粉成分不纯,比例不好掌握。

炉前的人现在换成了杨老敬。和面是个体力活,因为糯米在锅里黏劲太大,分量多的时候,只有男人才搅得利落。随着蒸汽腾开,我们开始闻到一股特别的香气,清淡的蒿叶味道被炒熟的米香裹起,一阵有一阵无,满屋窜开。等到白色的米粉和暗绿的蒿汁和得色泽均匀后,老杨盖上锅盖开始焖煮,大约15分钟,他将明火灭掉,加了第二个锅盖,这样可保全热气,靠锅里的温度再焖几分钟就能出锅。

一个半小时过去了,我们看热闹累了,和面的工序这还刚刚过半。老杨把焖熟的面团取出后,丢进旁边的一个大簸箕中,像滚汤圆一般层层加粉,下力气揉成更大的面团。他把大面团包好,放进背篓,看我们有点疑惑,他解释这是要背到城南门口的自家另一个门面,用那里的机器再揉一遍。田祖莲说,米磨得细,面和得匀,把蒿叶味道完全咬进去,粑粑才会细软好吃,所以他们每回都不敢偷工,手工一遍,机器一遍,背回来上手再揉一遍,这才断捏成一个个小面团开始包。

母女俩在面前摆了三份馅,甜的是芝麻和红豆,各加白糖和黄豆粉。咸馅较费工夫,传统的是用当地人喜食的一种腌菜:青菜切碎,晒干浸到坛子里,瓮十天半月再炒食。做桐叶粑时,他们就用这腌菜炒肉末,做馅和在糯香里,肥而不腻。田祖莲说凤凰有个习惯:平时的咸馅用鲜肉炒,等到过年前后,各家熏了腊肉,就改用腊肉丁来炒腌菜做馅子,那样更香,也有过年的味道。

最后就是包桐叶了,铺叠一小一大两片叶,里层轻刷一点菜子油,免得上蒸后桐叶和糯米粘连。外层桐叶要选那种叶茎较长的,裹好后将茎回绕,轻巧地捆扎一道,又稳妥又好看。

上百个粑粑终于上灶了,一阵阵白色的水汽漫到屋门口,香气扑出半条街,过路人都由不得停下来闻闻味儿,熟人就顺便打个招呼,让老板娘帮着留几个咸口味的,回头来取。刚出锅的桐叶粑,打开来糯色隐隐透绿,咬一口软韧合口,桐叶的清香加上糯香和蒿香,被这两个多小时的工夫细细密密地揉做了一团。

苗家社饭和古上云村

大概是土话发音的缘故,凤凰人把社饭叫作“傻饭”,采来做饭的社蒿(青蒿)也叫“傻蒿”。虽然只是一道农家饭食,看起来就像家常炒饭,做法却十分讲究。《凤凰县志》里面是这样记载的:先把采回的嫩绿社蒿洗净、切细、捣烂,去尽苦水,与腊肉丁一起炒成“社菜”。用糯米黏米各半合煮(先放糯米,后放黏米),将熟时拌入“社菜”和野葱,加腊肉汤焖熟而成。开锅时满屋溢香,其味鲜美,油而不腻,软而不黏,香气扑鼻。

凤凰社饭起于古代春社祭祀,至今苗家还保留这个农村社会传统的节会。春社具体在哪一天,古无定日,凤凰这边多数以立春后的第五个戊日为准时,但也有选在农历二月二的。不管是哪一天,正月十五散完元宵后,春社就是新年第一个民俗节日,对苗家来说要毫不苟且,视为过年喜庆的延续。到了春社日,家家户户祭社神求丰年,煮社饭吃是其中最重要的一种仪式,以示过社,也得到节日的欢乐。

现在,能吃到社饭的日子倒是越来越多,在凤凰古城街头就有售卖,店家将大锅社饭用热气熥着,游客买一碗,就像快餐一样简单。可这些都吃不出正经社饭的好处来了。我们想要寻找最地道的凤凰社饭,几番打听,朋友让我们去古城东正街找李京原。

李京原和妈妈藤俊求打理了一家做社饭的小店,从路边摆摊做到现在,在城里口碑不错。她人长得秀气,上过电视,别人有时就开玩笑叫她“社饭西施”。“明天上午来吧,我带你们去采社蒿,然后到家里现做一锅社饭给你们吃,保证香死了。”李京原说。

社蒿和做桐叶粑的白蒿一样,春天漫山遍野,到现在这种季节却不好找了。李京原和藤妈妈带我们出城,大约开出去20分钟车程,找到一个山坳子里,有成畦的白菜地。母女俩沿田垄转了好几圈,采到几把社蒿,老是老了点,中午做顿社饭够用了。

李京原家把作坊安在一个颤颤巍巍的吊脚楼里,就搭在一潭清水边上。她的父亲老李已经先到,帮我们备好了食材:糯米、黏米、腊肉、野葱。楼下正在熏今年的新腊肉,老李说,他家做社饭用的腊肉每年都自己做,用甘蔗皮和橘子皮熏,比买的放心,肥瘦也合意,“做社饭的腊肉最好肥一点,否则不香”。上架熏之前,肉先腌几天,腌肉的渍水可以用来泡咸鸭蛋,据说味道特别好。

柴灶打在二楼,两口大铁锅,大的那口锅能焖120斤饭。老李准备了10斤米,糯米和黏米的比例大概是二比一。李京原从刚才采来的社蒿里选出嫩点的叶子洗净剁碎,在砧板上把苦水揉尽,交给藤妈妈进锅焙干。切成碎丁的腊肉用茶油炒,藤妈妈叮嘱,要先放肥肉丁,再放瘦肉丁,这样不油腻。她将焙干的蒿菜倒进去,和腊肉一起稍炒了片刻盛出,也不洗锅,直接放入适量水煮沸。接下来,淘洗干净的黏米倒进去煮到半熟,再把泡好的糯米倒入锅内,用大火同煮。水再沸开后,藤妈妈把米汤捞出来,蒿菜腊肉丁、野葱一起进锅拌匀,另外又顺手切了十几片又薄又大的腊肉放在上面,盖上锅盖开始焖饭。那边,老李开始从灶里往外抽柴火,不让火灭,也不让它燃成大火苗。大约20分钟后,锅盖揭开,首先是喷香的腊肉味扑出来,然后是饭香、嵩香、葱香,一层层入鼻。暗绿的青蒿和野葱细细地黏附在米粒上,显得米饭和腊肉都脂光晶莹。藤妈妈将最后丢在社饭上面焖熟的腊肉片夹到碗里,感觉比平时单独做的整碗腊肉还要诱惑,我忍不住伸手拈来就吃。铺满锅底的那层锅巴也被藤妈妈仔细铲了出来,脆生又有嚼头,因为被肥腊肉的油浸透,咬一口满嘴柴火香。藤妈妈却嫌锅巴稍有点糊味,念叨老李最后一把火没烧好。“做社饭,这火候最要紧了。”在她满心遗憾、碎碎埋怨的当口,我们已经各自三碗“傻饭”下肚,鲜和香确是内地炒饭所未曾有,就算西班牙海鲜饭也不及。

袁枚在《随园食单》里写:“大抵一席之肴,司厨之功居其六,买办之功居其四。”湘西食物野气,不配这样风雅的食评,不过,如果把他说的“买办之功”理会得宽泛些,不单指文人那些精致编排,那这几天我们吃过的凤凰城里的血粑鸭、桐叶粑和社饭,在食材上也无一不讲究就地取材,应时令也接地气。

第二天,县科技局的干部老田带我们去他蹲点扶贫的古上云苗村采访。头天社饭太好吃,我心里惦记着,从藤妈妈处采买了腊肉、胡葱和社蒿,带到村民吴彩霞家,央请老田再给做一顿家常饭。老田说,社饭虽说是苗家习俗,但在凤凰几乎家家会做,只是过程比较麻烦,除了过年过节,轻易也不做它。

古上云也写作古双云,据说清代其实叫古上营,是屯兵的地方,年久日长,发音就含混了,却更美了。我们这次一路开车进湘西,从怀化沅陵开始,地名就变得特别古意:茶庵铺、马底驿、借母溪、凉水井、洗溪、且朋溪……到了这古上云,更让人直叹曼妙。进村的公路从一段山脊下穿过,上面就盘踞着著名的“南长城”。南长城是在明万历年间修来分隔苗疆的一道边墙,全长190公里,北起湘西古丈县的喜鹊营(也说旦武营),南到贵州铜仁的亭子关,其中一大半都在凤凰县境内,明末被毁,清又重修,“筸子”军的时候还在使用,沿途修有碉楼、炮台、屯卡、关门等军事设施,周围则是驻军的寨营,兵士且耕且屯。在离古上云村不远的地方,有个拉毫营盘,里面还保存了数十栋古兵房和古民居,全部用青片石错缝干砌而成,又叫石板寨,现在是个旅游景点。再远出十来公里,是阿拉营镇,那里有一个湘黔渝边境闻名的边市,自明清以来就是三省六县赶集的地方,从前五天一场,现在三天一场,据说每次有数万人,到冬月里办年货时节,那就更加热气腾腾,老田说,他家年货也都从那里采买。我央请他带了我们去阿拉营看热闹,结果却万分失望,沈从文写的那些猪、牛、羊交易没有了,各种山里鲜货没有了,摊上都是从城里倾销过来的伪劣日用货品,菜蔬和肉食也混在尘土飞扬中,没了一点生气,唯一还有地域辨识度的,就是那些用背篓背着孩子来赶集的苗族妇女了。

古上云村倒是没有什么老民房留存下来了,老田说,这是苗村,现在也是国家级扶贫点。因为没有开发旅游,村子里挺清净,见山见田。我们去的吴彩霞家当着村口,守在一道溪水石桥边,是村民们晒太阳扯谈的地方,所以她在堂屋角落边开了一个小卖部,生意好像还不错。她家堂屋不大,却有一个特别大的柴灶,熏腊肉的木架子从屋梁一直吊到灶头上方,经年烟熏,已经变得黝黑。可惜还没到杀猪的时候,没有柴火腊肉上架,年的味道就没出来。老田做饭,在朋友中间也是有名的,一顿社饭被他做得有章有法。他从家里带了六斤米,糯米三斤半,黏米两斤半,配比和藤妈妈家稍有不同。他还跟我们透露了一个做社饭的要诀:社饭作料的野葱,一定要将葱白部分切掉,放在一边配炒其他肉菜,“如果把葱头放进去一起焖,社饭就容易焖糊了”。老田做出来的社饭确实特别爽利,连锅巴也金黄好看,不知道是不是真和野葱秘籍有些关系。

中午太阳竟出来了,暖和和的,在湿冷的南方冬天实在是难得。开饭时,我们把桌子从屋里搬到了门前的晒谷坪上,招呼了十来个乡亲过来同吃社饭——苗家煮社饭的地道风俗就是要互相赠送品尝,家家如此。

(文 / 曾焱) 烹饪技巧湖南腊肉血粑苗家社湘西桐叶凤凰