台湾摄影师林添福:我所记录的爱情

作者:丘濂(文 / 丘濂)

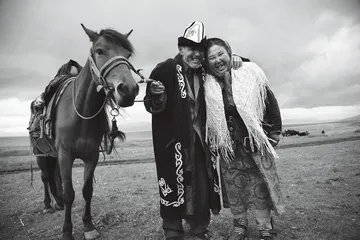

( 艾力·窝扎孜、玛依娜·希亚日夫妇,哈萨克族,1952年结婚

)

( 艾力·窝扎孜、玛依娜·希亚日夫妇,哈萨克族,1952年结婚

)

1987年,27岁的林添福成了刚创刊的台湾大地地理杂志社的专职摄影。“由于在本岛上能拍到的题材有限,杂志社把目光投向了原住民的世界。原住民多生活在环境艰险的地带,去采访他们被认为是苦差,但我年轻、体力好,从来不推托这样的选题,有时还会主动申请去。”林添福对我说。那一次,林添福和另一位文字记者要去记录太鲁阁族的生活。他们居住在太鲁阁国家公园内,地形特色是峡谷和断崖。“政府为扶持他们发展经济,也出于方便管理的目的,陆续在将他们从高山上迁移到平缓地带。我们找到已经搬下来的一个村落,村民告诉我们,只有一对80多岁的老夫妇还不愿意搬下来,于是我们决定上山一探究竟。”

具体情形林添福已经淡忘了。他说,他只记得夜晚在木屋里留宿,微弱的火光中这对老人开始讲述他们的过去。“老奶奶在年轻时长得美貌,结果被邻村族人看上,有过被抢亲的经历。在太鲁阁族中存在这样的婚俗,但她坚决不从,逃了出来,几年后和身边那位老爷爷恋爱结合。”林添福说,打动他的是老奶奶追求真爱的信念,以及夫妻俩在之后岁月里相濡以沫的恩爱细节。就在那个瞬间,他的脑海里萌生了一个念头:去拍摄一系列经历过漫长婚姻的老年夫妇。“他们像这个世界上的绝大部分人一样,默默无闻地出生、成长、结婚、生育,最后也将默默无闻地从这个世界上消失不见。他们自己没有能力,也没有什么渠道能讲述他们的故事。我觉得应该为他们,也为我们自己,真正去做点什么。”

林添福那时已经是台湾小有名气的摄影师,为他奠定声誉的是24岁那年在台北爵士摄影艺廊举办的《风与燕尾》展览,拍摄的是金门岛上自然及人文风物。此前由于金门是军事重地,没有任何那里的影像信息。“风是造成当地独特气候环境最主要因素,从而影响了当地的地貌和植被。燕尾指岛上民居中的燕尾山墙,金门岛上一度文风鼎盛,培养出不少朝廷中的要员,燕尾山墙则是为官的人家中才能采用的建筑形式。”林添福1981到1983年曾在金门服兵役。“金门和马祖一度属于作战前线,去那里服兵役叫抽到‘金马奖’,家人要和你哭着送别的。”但林添福服役时,两岸局势已经缓和,他说:“我在复兴美术工艺学校学的是设计,服役期间负责画些阵地火网图或者防卫编制图。闲暇能够去照相馆借部照相机四处拍照。”

等到兵役结束,林添福在80年代中期做自由摄影师的时候,摄影风格又有变化。“‘党外运动’兴起,纪实摄影师开始把镜头对准弱势群体和政治事件。”林添福说,他对少数民族的兴趣就是在那个时期产生的。“岛上的原住民文化独特,却不断受到汉族文化的冲击和同化。我由此产生了一种强烈的使命感。”

关于爱情的拍摄计划直到1992年才在杂志上以专题单元的形式得以实现。之所以搁置,多半是由于作为专职摄影的身不由己,以及拍摄对象的匮乏。1987至1989年,林添福在《大地》工作了三年。在外人看来,他是令人羡慕的旅者,一年可以踏访数个国家或者大陆的若干省份;但林添福却有自己的苦恼。“就像第一次出国拍摄是去埃及,图片加上文字,一共发了100多页,在编辑看来,这个题目已经穷尽,在很长的时间内都没有可能再去。所以从创作来讲,并不能对某个有偏爱的题材积累资料。每次接到任务,我都会考虑得相当周全。按下快门之前,我就要想这张将来要做专题的第一页,那张将来又要去备选封面,这种拍摄是为了谋生,拍摄前的杂念都会影响作品的纯粹度。”

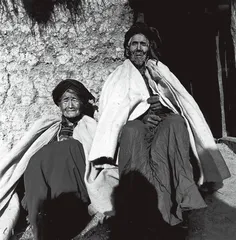

( 布尔果达、米色木俄各夫妇,彝族,1937年结婚 )

( 布尔果达、米色木俄各夫妇,彝族,1937年结婚 )

1989年,林添福干脆辞掉了专职摄影的工作,继续到云南拍摄前一年因为暴风雪来临而流产掉的选题《独龙族的冬天》。“从这组作品开始,我尝试在拍照前就形成一套较为完整的影像论述。”于是,在《独龙族的冬天》里,就可以看到他从一而终使用的拍摄方法:让从来没有拍过照片的独龙族人手拿他们的快照来面对镜头。这是他将来的几组作品,无论是《半个世纪的爱》还是同时期也是反映少数民族生活的作品《宿命的容颜》中,始终贯穿并不断强化的一种表现方式:通过强调镜头的介入感,来表现一种原始与现代的冲突。“在拍《半个世纪的爱》时,我也可以只做一个旁观者,不动声色地记录老人们的日常生活。但我还是选择了摆拍,提醒人们摄影师的存在。到了《宿命的容颜》中,拍摄方式完全挑战了摄影上的禁忌,比如仅将拍摄对象的头用取景框截取下来,这更加是一种现代影像获取方式和一个原始部落的冲撞。”

由于不断和大陆西南部的少数民族接触,那个埋藏在心底的拍摄计划也就日渐清晰。1992年,美国《人物》杂志在台湾创刊,林添福受邀为特约摄影,帮助策划一个图文并茂且富有创意的专栏,这便是《半个世纪的爱》的完整构想:一张结婚超过50年的老夫妇的环境肖像,搭配千字左右的人生故事。第一幅照片选用的是林添福拍下的四川大凉山金阳县一带的彝族夫妇布尔果达和米色木俄各。让林添福难以忘怀的是,布尔果达3米多长的头发,他们的谈话也从那里展开。“他的头发有些已经变得灰白,在头顶处却是少见的棕黄色。平时他就把长发盘在头上,就像彝族通常用黑布做的大包头。布尔果达很少洗头发,长发缠在一起,难于梳理。当他披着用白色的山羊毛织成的‘擦瓦’晒太阳时,他也会把头发打开晒一晒。”林添福回忆说,“那条长长的辫子来自他们多年前对于孩子的渴望。结婚10年,米色木俄各依旧没有任何怀孕的迹象,这叫布尔果达受到同乡的揶揄,夫妻两人整日郁郁寡欢,布尔果达开始生病,身体越来越差。他想尽办法,吃过了各种草药,请过了好多毕摩巫师,最终选择的是按照彝族风俗来蓄发。在大凉山彝族那里,男子们斜扎在额头上的冲天的发角,就像是通灵的天线,据说它能为人带来好运和福气。就在布尔果达留发后的第二年,米色木俄各的肚子就鼓了起来,生下了他们的大女儿,以后子女就一连串地生下来。布尔果达和米色俄各的家庭生活从此有了转机。”

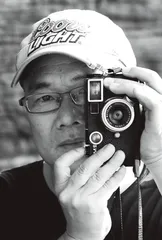

( 林添福 )

( 林添福 )

在这幅照片里,布尔果达夫妇神情肃穆,面颊上皱纹深刻,却没有一丝笑容,就好像泥塑一般。这是林添福《半个世纪的爱》第一个拍摄阶段中关注的重点:夫妻两人爱情与生活中的磨难。另一幅这个时期的代表作是独龙族夫妇伊里亚和阿囊的合影,林添福在伊里亚仿佛要撇嘴抱怨的一瞬间按下了快门。林添福对我讲,在每年都因暴风雪封山半年、几乎与世隔绝的独龙江峡谷里,娶到自己心爱的姑娘十分困难。偏偏伊里亚看上了离家3公里外另一个村子的阿囊。她以能干和貌美闻名,是家里的长女。在传统的独龙族社会里,只要一男子娶到另一氏族的长女为妻,这一女子的所有妹妹就要嫁给同一男子或是他的弟兄为妻,除非他们表示不再娶她的妹妹为妻,否则旁人不能对她的妹妹们问津。所以独龙族男子娶亲的最佳选择就是对方的长女。直到伊里亚的父亲准备了4头大牛,才娶回了阿囊。之后,虽然伊里亚与阿囊相亲相爱,一共生育了10个儿女,但在恶劣的生存条件下,只有老二、老五和老六活了下来。伊里亚后来成为云南省怒江州政协副主席,这给他们夫妇和家庭带来的灾难反而更大。在“文革”中,这对独龙族夫妇遭到残酷批斗。年轻时面容和身体都很好的阿囊从此垮了下来,至今经常卧床不起,拍照的时候也只能坐着。

“他们很多人一辈子从来都没有拍过照片,在镜头前紧张、局促、不知所措,再加上平时艰苦的生存条件造就了沧桑的精神面貌,如果摄影师不去调动他们的情绪,他们就是一种很愁苦的表情。”林添福对我说。2001年的平遥国际摄影节上,展出了林添福1992至2001年拍摄的《半个世纪的爱》。“每次展览完毕后都会是一个瓶颈期的开始,阶段性的成果已经都展示出来了,接着该向哪个方向走呢?”林添福发现许多拍摄对象神情都不约而同地悲伤和麻木,他感到自己背离了初衷。“虽然这种悲苦能强化影像的张力,但却是很表象的东西。苦难让人记忆深刻,比如他们很容易去谈饥荒年代被迫去吃野菜、啃树皮的经历。但他们对于世事无常的超然态度,以及夫妻相处中那种含蓄的深情,更难去捕捉和表达。无论他们的婚姻里曾经发生过什么状况,至少在我拍摄的时候,他们仍然选择相依为命地在一起。我希望半个多世纪即使都是苦难,在按下快门的那一刻,他们能感觉到幸福。”与此同时,林添福将拍摄计划扩展到了56个民族。“夫妇俩不是站着就是坐着,经常会出现重复的影像。扩展到多民族后,有了人种、环境、服饰等差异性的因素,这个难点就克服了。”这样广度的记录,也让林添福的作品有了文化人类学的意义。

( 关阶扎巴、拉金、平初一家,摩梭族,与拉金走婚约于1952年,与平初约于1959年

)

( 关阶扎巴、拉金、平初一家,摩梭族,与拉金走婚约于1952年,与平初约于1959年

)

在拍摄思路转向后,林添福在云南金平县遇到了一对瑶族夫妻,李成朝和赵四妹。他惊讶地发现,赵四妹是越南人。林添福告诉我,金平县与越南只一山之隔,瑶族世代生息在中越边境两侧,边民们常常你来我往,走亲访友做贸易。60年前,年轻漂亮的赵四妹打扮整齐,走了一天半山路,来中国这边参加一个亲戚的婚宴,在酒席上被当地的李成朝一眼看中。酒席还没散,赵四妹就被年轻力壮的李成朝抢到了家里,强迫成亲。她被李成朝关在家里长达一个月,直到她不闹了,答应下来这桩婚姻。他们的第一个孩子一年内出生,但马上夭折,后来又死去一个。赵四妹尽管能够不跟李成朝讲一句话,却不能够不给他生孩子。除去死掉的两个,他们生育的孩子还活下来9个,足够一个班了。但一口恶气在胸,在以后的许多年里,赵四妹从不跟李成朝讲话。生活里也并没有什么非要交流不可的事情,活儿照样干,日子照样过,孩子照样生,岁月就这样一年年流逝而过。金平县当时也没有任何先进生产工具和方法,只能种植一些苦荞,因而一年四季也只有荞粑粑吃。不过赵四妹也能习惯,越南那边的情况也差不多。赵四妹直到老了才终于跟李成朝讲了话。在李成朝和赵四妹的那张合影里,两人脸上都露着浅浅的微笑。林添福说,那一次他并没有刻意调动他们的情绪,只是在拍照的时候,他问李成朝,当初是不是因为赵四妹漂亮才抢的她,两人都哈哈笑起来。

李旭是云南省社科院人类学方向的研究员,平时常做田野调查和纪实报道摄影。在《半个世纪的爱》的拍摄中,他多次和林添福搭档,担当采访和记录工作。李旭向我回忆,大概在2004年左右,他发现林添福的拍摄方式明显有了变化,比如他会去逗拍摄对象,让他们在镜头前展露亲密、幸福的一面。李旭猜想,这可能和他同时在桂林经营婚纱摄影的工作有关,“在那里大概要经常调动情侣去摆姿势拍照”。尽管按照林添福的解释,他只是那家影楼的投资者,除非特别亲密的朋友拜托,否则绝不会亲自上阵拍照。虽然对林添福最终用幸福感去表现所有老人的婚姻持保留意见,但李旭非常能理解这种婚姻的价值。“我把这种婚姻称作生产型的婚姻。他们基本都是农民,生命里的大部分时间要进行生产劳作,种植、除草、收获。这样单调的过程不断循环往复,他们能把感情倾注在生产劳作这件事情上,两人相依为命,成为一个经济体,建立在这个基础上的婚姻就有一种稳固性。而现在的婚姻中常有消费型婚姻,婚姻成为消费品,双方都设定一种很短浅的目标,像金钱或者性。在获得满足后,婚姻很快就失去意义。加上日常生活中的劳动环节都可以通过社会化外包的方式来解决,双方缺少一种需要同心同德才能完成的活动,婚姻也就变得愈加脆弱。”

( 李成朝、赵四妹夫妇,瑶族,1945年结婚 )

( 李成朝、赵四妹夫妇,瑶族,1945年结婚 )

在拜访了超过200对不同民族的夫妇之后,他们都感到,他们记录的不仅是在当代社会里分外珍贵的恒久的婚姻感情,还有各种正在消失的东西,比如独特的婚姻模式以及人们那种质朴淳厚的天性。李旭告诉我,他们的照片里就有一张三人的合影,是摩梭人关阶扎巴、拉金、平初一家。“关阶扎巴在十六七岁上就开始了他的走婚生活,一开始就认识了拉金。关阶难以一辈子都过这样浪漫的走婚生活,因为他家一连三代人都是只有一个儿子单传,没有女孩,就没有办法维持传统的母系家庭。关阶家要延续下去,他就必须将自己的‘阿夏’迎到自己家里生儿育女。拉金进家后,先生了一个女儿,这个女儿只在世了三四个月就死了。后来拉金生了四个女儿和一个儿子,他们都健康地活了下来,如今都已长大成人,并陆续有了自己的下一代。关阶扎巴在有了拉金和子女后,又有了一个新的走婚对象平初,而且也把她接到了家里一起生活。”李旭说,虽然这不是典型的走婚,因为男性已经把走婚的对象接到家里来住,却可以看到走婚模式下的特点:在感情上他们没有强烈的占有欲,家庭依然是以女性为核心。“走婚模式受到当地旅游业的严重冲击,我就曾经目睹一位女主人面临庸俗游客的不断烦扰。传统的走婚已经无法在一种私密的气氛下进行。只要问到走婚的问题,他们就充满了警惕和戒备。”

由于身份敏感,除了西藏的珞巴族接触不到外,林添福拍摄到了其他55个民族经历过50年婚姻以上的夫妇。但李旭在1998年独自去西藏林芝地区调查,找到了珞巴族的达青和亚如夫妇,保存了一份文字记录。“他们的爱情传奇同样富有传奇色彩。妻子亚如当时是奴隶,丈夫达青则是自由民。他们各自在田地里劳作,中间隔着一条小河。他们彼此没有说过话,只是都有好感。有一天,亚如得知自己的主人已将自己卖给别人,于是跑去找达青,第一次和他说话,告诉他要一起私奔。他们隐居在深山老林,凭借狩猎和采集的成果,达青换来了八头牦牛,最终帮亚如赎身。”李旭说,珞巴族的生存条件艰苦,很难长寿。他那时拜访,两位老人都已经是70多岁高龄了。“也许这缺失的影像会成为《半个世纪的爱》中小小的遗憾”,但在李旭心中却永远留下了这样一幅画面:“我在琼林村撞见他们的时候,他们正在居住的小木屋前编竹筐呢。两位老人淡泊如水又亲昵动人的神情让我至今难忘。” 林添福台湾爱情李旭摄影记录摄影师