两个木匠的一段奇缘

作者:李晶晶(文 / 李晶晶)

( 白菜萝卜图(1949年) )

( 白菜萝卜图(1949年) )

德国波斯尼亚裔建筑师塞尔曼·塞尔曼纳吉奇(Selman Selmanagic),喜欢齐白石的绘画或许不是一个偶然。

1905年,塞尔曼出生在德国乡下。是年,齐白石41岁,诗画篆刻已渐渐成名。一日,在朋友黎薇荪家见到赵之谦的《二金蝶堂印谱》,于是齐白石始摹赵之谦篆刻,并游走于桂林、阳朔,卖画刻印为生,生意极好。这看似最不可能凑到一起的两个人,却在50年后有了一段奇缘。

塞尔曼青年时期接受过完整的木家具及木建筑教育,之后他以木匠师傅的身份去萨拉热窝工作。一个偶然的情况,他得到了前往位于德国德绍的包豪斯设计学院学习的机会。德绍时期(1925~1932)是包豪斯发展的第二个历史阶段,这一时期学校进行课程改革,实行设计与制作教学一体化,以便适应工业的要求。

塞尔曼在这里师从著名现代建筑学大师密斯·凡德罗(Mies van der Rohe)与汉内斯·迈耶(Hannes Meyer),追随现代派大师瓦西里·康定斯基(Wassily Kandinsky)、保尔·克利(Paul Klee)、约瑟夫·亚伯斯(Joseph Albers)学习艺术理论。

此时,齐白石已定居北京,1927年他应国立北京艺术专科学校校长林风眠之邀,在该校教授中国画。齐白石自述是“乡巴佬出身,到洋学堂当教习,一定不容易搞好”,所以起初没有应允,可架不住朋友劝说,便也去了。有一法国籍老师克利多对齐白石说:“到了东方,接触过的画家不计其数,无论中国、日本、印度、南洋,画得满意的,也就他齐白石一人。”白石老人自认是“受宠若惊”,也就高兴地教了下去。

( 葡萄松鼠图(1949年) )

( 葡萄松鼠图(1949年) )

1932年,日军攻占锦州,东北三省全部沦陷。战火逼近到榆关、平津一带,人心浮动。齐白石为避免日伪的纠缠,不仅“闭门谢客”还“停止卖画”。直至战争结束,才恢复卖画刻印。

第二次世界大战结束后,塞尔曼这位包豪斯学院的毕业生,参与由当时的大柏林地区市政厅主持的文娱设施规划,其中一项成果便是兴建了位于东柏林的世界青年体育场,这是德意志民主共和国最大的足球场之一。1950年,塞尔曼受当时刚出任柏林艺术学院校长一职的荷兰裔著名建筑设计师马特·斯坦(1899~1986)的委托,任该校教授,不久开始了与中国的接触。

( 玉米牵牛花图(1951年) )

( 玉米牵牛花图(1951年) )

1951年初,成立不久的新中国希望向世界展示政治、经济、文化新面貌,决定参加德国莱比锡博览会。这一次莱比锡博览会的中国馆由时任中央美术学院实用美术系主任的张仃主持设计,德方负责施工及艺术总设计的是塞尔曼。珍贵的历史照片为我们记录下了当时的那一刻。中国馆设在博览会的机器装备部的第10厅,这座大厅也是战后新修,厅内四周有平台式的二楼,围成一个口字形,中央直通天窗。中国馆就在这中央部分再加上二楼的一面,有一道楼梯连接。

不久,塞尔曼获邀前往北京,参与设计1953年在北京劳动人民文化宫大殿内举办的“德意志民主共和国工业展览会”。这是新中国成立以来接待的第一个国际展览会,塞尔曼再次与张仃携手合作,只是这一次的地点是在中国。

( 1953年,塞尔曼(左二)与齐白石(右二)合影 )

( 1953年,塞尔曼(左二)与齐白石(右二)合影 )

在北京生活期间,塞尔曼结识了不少中国艺术家,并与齐白石结成忘年交,这一年齐白石89岁。塞尔曼初次见到这位身着大袍、胡子长长的老先生时,只觉得他像是中国画里走出的老神仙一般,顿生敬意。塞尔曼看到的第一张画是《葡萄松鼠》,画面以水墨大写葡萄叶,又以焦墨勾勒虬曲枝干,以淡紫、淡青色点出累累果实,而后寥寥数笔画出松鼠,其态可掬。对于这位受过正规艺术教育的包豪斯高材生来说,这种大写意与他深受熏陶的西方绘画完全不同。

齐白石追求的是“能在不求似中得似,方得神韵。‘写生我懒求形似,不厌声名到老低。’所以我的画不为俗人所喜,亦不愿强合人意”。瓜果菜蔬、花鸟虫鱼通过他的笔墨被勾画得别有情趣。塞尔曼看到的另一幅《白菜萝卜》,白菜与红萝卜随意摆放,用笔简练,两只小虫上下其间,虫虽小却肢毫毕现,为普通的画面平添生动意趣。这也是白石老人常用的主题,意为“清白传家”。齐白石生于“糠菜半年粮”的穷苦之家,认为白菜是菜中之王,念念不忘“先人三代咬其根”,称“菜根香处最相思”,因此常以青白菜谐“清白”之音。

塞尔曼由此大开眼界,尤其是当翻译将画的背景寓意告诉他时,塞尔曼更觉得中国文化的奇妙。而两人年轻时相似的生活经历,为他们打开了交流的窗口。这次中国之旅,塞尔曼收获了6幅齐白石的作品,其中一幅《荷塘游虾图》,描绘了荷塘荷叶摇曳、小虾游戏其间的景象。这是白石老人特意为塞尔曼所作,是寓意两人的忘年之交或是另有他意,则不得而知了。画中题款“塞尔曼先生教”、“九十三白石老人”。

这6幅画便是塞尔曼一生的收藏,他将其珍藏于德国的家中,直至去世。齐白石画作赏

可惜无声·花鸟工虫册

可惜无声·花鸟工虫册

册页 设色纸本

这套13开册页创作于齐白石早期,题识于1942年,是齐白石艺术巅峰之作。册页中的工笔草虫情趣盎然,笔墨清雅,工整细致有天真之态,是荣宝斋70年代、80年代木板水印的母本。白石老人对此册钟爱有加,亲笔为其题名为《可惜无声》,意指画中草虫栩栩如生,跃然纸上,其形态逼真无以复加。

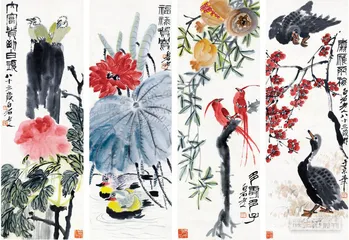

花鸟四屏

花鸟四屏

镜心(四幅) 设色纸本

创作此四屏时已是84岁,这一年是1944年,齐白石身处沦陷区北平,仍然在困境中笔耕不辍,通过创作来表达对未来的美好祝愿。此四屏不仅注重单幅作品在主题、构图上的多样性,也注意到了并置在一起的整体效果。除了以不同季节的花卉配合吉祥意味的飞鸟来讲述一个有关“四季”的情景外,更以题材和表现手法上的区别和变化展现了其艺术创作的丰富和多能。

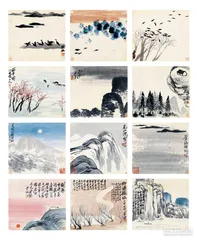

山水册页

山水册页

册页 设色纸本

作于1931年(辛未,69岁)秋,每开31.5厘米×35厘米,被藏家分别裱作斗方。白石老人在《朝阳》一页的题跋中说:“此册廿又四开。”我们现在见到的是12开,另一半不知落在何处。此册自署标题者8幅,即《朝阳》、《放牛图》、《苍海烟帆》、《阳羡山水》、《月明人静时候》、《雨后》、《荒山残雪》、《柳浦秋》。未署标题的4幅,根据内容可命名为《古木寒鸦》、《荷塘游鱼》、《沙渚鸬鹚》、《山上人家》。册页的题材,大体源于白石老人的远游印象和家乡记忆。

好样

好样

镜心 水墨纸本

此幅言葫芦有个好的形状。关于葫芦的“样”,可从白石题写在几幅葫芦图上的诗中理解到其意:“风翻墨叶乱犹齐,架上葫芦仰复垂。万事不如依样好,九洲多难在新奇。”“倒藤垂叶意绵绵,老去心思费转旋。作怪作奇非不可,不如依样老余年。”“涂黄抹绿再三看,岁岁寻常汗满颜。几欲变更终缩手,舍真作怪此生难。”白石认为,葫芦和葫芦藤本就有个“好样”,所以“万事不如依样好”,“依葫芦画瓢”,就能画出葫芦的神貌。这种乡土情结使老人的艺术不仅具有自然界本身的形式美,且充满生活气息与天真的情趣。

竹映书屋

竹映书屋

1929年作立轴 设色纸本

此幅作品赠与文人汪云松先生。汪云松,出生于重庆世家,为晚清秀才,廪生。清末曾在外地做官,任过知县、知府及吉林省官银号总办、电灯总局总办等职。

此画的题材,白石曾经反复画过多幅,构图多数相似,但画法常有不同。白石之所以如此钟爱这个题材,乃是出于对故园的思念。“何时插翅随飞雁,草木无疑返故乡。”他画这宁静的山居景色,乃寄托着深厚的怀乡之情。 一段包豪斯奇缘艺术齐白石两个木匠美术文化