浅谈四川方言俗语“X+A+八+A”

作者: 凌艺桓

摘 要:四川话中有“X+A+八+A”结构,形容某物/某事程度深,能附带言者的主观感情色彩,长久形成了一批相对稳定的特色俗语。该结构中标记程度的副词“八”由数词发展而来,其演变基础是数量范畴与程度范畴的认知相似性,具有重要的类型学意义。不过,四川话“八”的语法化尚不彻底,其副词用法具有临时性,只限进入“X+A+八+A”结构才能实现。

关键词:四川话;“X+A+八+A”;语法化;八

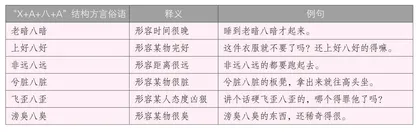

“X+A+八+A”(X表示单音节程度副词,A表示单音节性质形容词)结构是四川话中的一种特殊构式,用以形容某物/某事程度深,其含义大致相当于普通话中的“很/这么+A”。四川话中能进入“X+A+八+A”结构的副词和形容词相当有限,但也形成了一批相对稳定的特色俗语,见下表:

从类型上看,“X+A+八+A”式俗语属于方言状态形容词,其内部组合具有稳定性,因此一般不能对其进行增减、替换或调换顺序。“X+A+八+A”结构可以在句中作谓语、定语、状语、补语;作谓语、补语时,后面通常要附加结构助词“的”,例如:

衣服还上好八好的(谓语)

上好八好的一件衣服(定语)

老暗八暗才回来(状语)

整得兮脏八脏的(补语)

相较于“很+A”,“X+A+八+A”式俗语能附带说话人的主观色彩,这里的主观性多为否定、责备等负面情感态度,在语用中具有独特的强调、讽刺效果。试比较下面几组句子:

(1)a.一天到黑很晚才落屋。

b.一天到黑老暗八暗才落屋。

(2)a.这个东西还很完好得嘛,你就要丢了哇?

b.这个东西还上好八好的得嘛,你就要丢了哇?

(3)a.一身很脏,回来就往床上爬。

b.一身兮脏八脏的,回来就往床上爬。

例(1)—(3)中,a组例句采用“很+A”结构,使整句话更接近于对事实的客观陈述,并不多附带言者的感情色彩;而b组例句中的“X+A+八+A”结构,既能传达语义,又能表达言者的主观情绪态度。如例(1)b的“老暗八暗”,不仅强调出对方“归家时间”之“晚”,也体现了说话人对对方这一行为的强烈不满,相较于例(1)a的“很晚”更显生动化、生活化。

据其历时的语法化进程, “八”主要经历了数词→表“大量”的形容词→表“程度深”的副词三个阶段。“八”在单音节数词序列中处于靠后的位置,在数量表达上仅小于“九”和“十”,因此常用来隐喻“主观量大”,这在普通话各种“数+名”组合结构中较为普遍,如“八方支援”“七嘴八舌”等;也多见于四川话,如“七拱八翘(指事物表面多见凹凸不平整之处)”“无数八回(指多次、无数次)”等。

“八”表示“程度深”的用法是由其“多数、大量”义引申出来的。这种由数量范畴到程度范畴易位引申的语言现象,见于汉语诸多方言。如寻乌客家话中用“一”表示“很”[1],湖南常德话的“六”表示“非常”[2]等。此外,四川话中还有“二麻二麻(指喝酒微醉的状态)”“二干二干(指某物快要干而未干的状态)”等说法,即用数词“二”表示一种“将达到但未达到的程度”。邵敬敏认为,程度和数量在一定条件下是可以相互转化的。从认知心理学的角度来看,数目的多少对应程度的等级,[3]两者在概念范畴上存在一定的相似性。笔者认为,正是这种相似性促成了数量和程度之间映射关系的实现。

值得注意的是,四川话“X+A+八+A”式俗语中的“X”原本就由方言高频程度副词充当,“X”可独立置于形容词之前,用以表示某物/某事程度深,如“兮脏”“滂臭”“上好”“非远”;然而,“X+A+八+A”式俗语中的“八”却不能直接修饰形容词,四川话中并没有“*[4]八暗”“*八远”“*八脏”“*八臭”的说法。这说明四川话中“八”的语法化尚不彻底,或者可以说“八”修饰形容词的用法具有临时性,也即只有在进入“X+A+八+A”结构后,“八”才能活用作标记程度的副词。可以这样设想:随着“X+A+八+A”式俗语的使用以及语言的发展,四川方言中的“八”可能会进一步语法化,乃至完全发展出副词用法。但是基本词汇的演变,还需要很长的时间。

注释:

[1]参见黄华:《湖南常德方言的程度表示法研究》,湖南师范大学2018年硕士学位论文。

[2]参见黄小平:《赣南客家方言的特殊程度副词“全”“认”“一”》,《赣南师范大学学报》2016年第5期。

[3]参见李星辉、朱月皎:《从湘语看数量到程度的范畴转移》,《中国方言学报》2022年辑刊。

[4]*表示词句不成立。

作者单位:北京师范大学文学院