项目化学习视域下的人物通讯教学探究

作者: 吴仪 杨仁平 梅玲

摘 要 人物通讯作为新闻类文本,具有独特的阅读价值,但也是当下语文教学中的难点问题之一。本文以《青春之光》为例,探讨了人物通讯阅读教学蕴含项目化学习的开展可能与必要性。通过明晰人物通讯阅读项目化学习的核心内容,设计本质问题和驱动性问题,明确学习实践的终极指向,为教学提供路径。同时,整合学习资源提供项目支架,实施多元评价注重过程性评价,推动人物通讯教学走向纵深,以提升学生的核心素养。

关键词 项目化学习;《青春之光》;人物通讯

中图分类号 G633.33 文献标识码 A 文章编号 2095-5995(2024)12-0034-03

项目化学习的源初步骤和关键环节在于对相关概念性知识的梳理与关联,以驱动性问题为动力,激发学生对概念的思考、探索与迁移运用,最终以项目成果的形式呈现。参考项目化学习的基本理念,本文结合七年级下册第四单元的人物通讯《青春之光》的艺术特征,以及单元学习任务中对语文知识和能力的相关要求,从关联、路径和反思发展三个角度探讨设计开展“人物通讯”项目化学习的整体方向,尝试确定“人物通讯”的教学价值,以提升学生的核心素养。

一、找准坐标:项目化学习与人物通讯阅读教学的关联

《义务教育语文课程标准(2022年版)》(简称“课标”)强调语文课程的实践导向、现实面向和整合思维,连接语文学科核心素养的培育要求与“项目化学习”的研究焦点。[1]核心素养语境下,“学生在一段时间内对与学科或跨学科有关的驱动性问题进行深入持续的探究,在调动所有知识、能力、品质等创造性地解决新问题、形成公开成果中,形成对核心知识和学习历程的深刻理解,能够在新情境中进行迁移”[2]。从课程形态和教学形态的视角来看,“运用多学科学习成果开展综合性、活动性的教育实践”[3]是项目化学习的要义。

人物通讯阅读教学的“生态”内蕴项目化学习开展的可能性和必要性。从教材全局看,人物通讯反映了教材对选文时代性的要求和对社会主义先进文化的关注。具体到教学方向和可选策略,人物通讯阅读教学可以兼采“文学阅读与创意表达”及“实用性阅读与交流”两个学习任务群的操作思路,指向阅读满足沟通交流和传递信息的实际需要[4]。以上设想应建立在对人物通讯概念有清晰认知的基础上,引入、应用和迁移有关人物通讯文体、艺术特征和解读思路等方面的核心知识,是素养导向下项目化学习开展的先决条件。

以项目为载体,以真实问题驱动学习,在合作学习与持续深入的探究中挖掘《青春之光》对“略读”语文能力养成及人物通讯学习策略掌握的独特价值,有助于培养学生运用各学科知识解决问题的能力,并指明语文素养提升的具体方向。

二、凸显特性:人物通讯阅读教学中开展项目式学习的基本路径

(一)明晰坐标:人物通讯阅读项目化学习中核心内容的概括

作为语文课程的学习资源,人物通讯是国家通用语言文字运用成果的表现之一,其内容和语言形式不可偏废。回归项目化学习的基本设计思路,应通览知识、提炼项目中期待学生达到的学业标准,并具体化课程目标,这些步骤应在项目化学习之前完成。

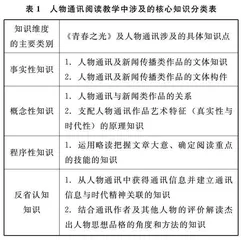

以《青春之光》为人物通讯的典例,借鉴布鲁姆教育目标分类的基本思路,可以按照知识维度对人物通讯阅读教学中涉及的核心知识进行分类(见表1)[5]。[KH+2mmD]

概览《青春之光》,结合七年级下册教材第四单元的学习要求,本课学习目标可概括为“感受美德、略读能力、心得表达”。如何在有意义的语言情境中实践本单元学习重点阅读策略“略读”,并由此开展语文实践,重审个人所处的生活世界和人生,获得情感态度和价值观的升华,是兼顾主题与读写技能分析、平衡语文味与知识性的设想。

(二)锚定方向:人物通讯阅读项目化学习中本质问题和驱动性问题的设计

项目化学习的问题是学习活动开展的核心动力,也是课程标准落地的重要推手。课标提示,可以开展“相互关联的系列学习任务”以切实提升学生的素养;“关联”因“问题”而可能:具体、亲和的驱动式问题构成问题链条,形成支撑本质问题解决的下位结构,指向本质问题探究,使学习板块和内容间的逻辑关联成为可能。

在确定人物通讯阅读的主要知识点和学科关键概念与能力的前提下,结合核心素养要求、学生实际兴趣点、具体联系单元导语及本课的相对位置,人物通讯《青春之光》项目化学习的本质问题可归结为“如何刻画一个模范人物”,以此链接零散的知识和能力要点,助力知识的结构化。值得注意的是,本质问题因其抽象性和认知多元,暗含着解释的自由度;因此,与真实语境及学生的需求建立联系是设计驱动式问题的现实逻辑要求。

据此,围绕《青春之光》开展项目化学习所需的项目学习目标及评价任务设计如下:

(问题情境)

在黄文秀同志牺牲五周年之际,中国作协作家祝红蕾于《中国青年报》发表《青春之光》一文以纪念黄文秀。我班将举办“学习时代楷模”主题班会,拟以此文为脚本拍摄宣传片“致敬大山的女儿——黄文秀”,讲述黄文秀的故事。请以小组为单位,合作选取宣传片的画面、进行整体编排,并选择其中一个画面编写画外音,探究并传达黄文秀美德在当下社会的意义和价值。

(项目学习目标)

1.结合小标题,梳理黄文秀扎根大山的事迹及其心路历程,联系评价性话语和典型事件,总结概括黄文秀的奉献精神。

2.在细读与略读相结合的学习活动中,提高信息收集、分析和运用的能力;在合作学习中提升合作探究的能力。

(评价任务设计)

项目成果:“致敬大山的女儿——黄文秀”宣传片

任务一:不朽青春永存心间——确定镜头,追逐光

任务二:时代强音盛世回响——设计画面,领悟光

任务三:情怀润心赓续荣光——完善点评,成为光

(三)学习实践:人物通讯阅读教学中项目化学习的终极指向

课标强调“学生语文生活实际”的重要性。具体到项目化学习,学习者深度理解知识的“学”和参与实践、落实技能的“做”是项目化学习的最终落点[6]。在人物通讯阅读教学中,鼓励学生参与亲身实践,在真实世界中开展综合的实践,以回应现实问题,是项目化学习的思路启发。从结果上看,项目化学习视角下的人物通讯阅读教学通过真实实践,确定、联结和应用知识,生成成果与迁移的可能,厚植学生对现实要求的思维与能力。

以设计并拍摄黄文秀宣传片为项目成果开展逆向设计,以终为始。任务一“借助小标题推断文章内容”为确定拍摄画面提供思考路径,鼓励学生模仿专家思维,通过阅读实践进行画面设计。任务三在明确画外音概念和撰写要求的基础上,鼓励学生结合文本材料及黄文秀日记、新闻报道等外部材料,[HJ2.1mm]在“设计画外音”的真实情境中收集、分析和综合信息,并进一步拓展信息来源,以完成设计黄文秀宣传片的项目化学习成果。这一学习框架可推广为在人物通讯中总结概括人物形象的普适路径,逆向回答“如何塑造模范人物”的问题,并在迁移中演绎多样的学习方案。

三、路径迁移:项目化学习引领人物通讯教学走向纵深

(一)整合学习资源,提供项目支架

清晰认知学习所需知识内容及其关系,明确规划知识运用的具体条件,搭建“支架”以解决学习问题并构建意义[7]。“支架”的设计与实施需与项目化学习的知识确定特质保持一致。布鲁纳提出的“支架式教学”有效拓宽了人物通讯教学的思路。

在具体教学中,教师可以从人物通讯及新闻写作的角度为《青春之光》设计相应的学习支架。例如,在梳理人物事迹并设计镜头语言的过程中,教师可以呈现《新闻写作方法论》中关于“人物通讯真实性”的达成路径和写作思路的材料,以此作为思维支架,帮助学生在问题情境中发展已有经验,切实为学生日后识别人物通讯与普通文学作品、分析解读人物通讯在写法和内涵上的独特价值提供阶梯。此外,在基于学生知识经验和能力基础上创设拍摄宣传片任务情境时,教师也应为学生补充拍摄和音视频制作相关知识,如景别、镜头中的声音信息及分镜头脚本设计。

学习支架的呈现方式并不唯一,可以通过提问、演示等方式进行;支架的具体呈现也可随着学生自主探索能力的提升而适时变化。总体而言,学习支架一经设计,便有机会迁移到人物通讯阅读教学乃至新闻类作品阅读教学中,助力学生自主管理和构建学习的有效开展。以支架为支撑,帮助学生完成自我管理、自我建构和探索任务,是项目化学习策略中值得参考的重要方面。

(二)实施多元评价,注重过程性评价

在总结学习知识内容、设计驱动式问题并组织学习的全过程中,多方面、表现性的评价是核心素养导向下评价体系变革对项目化学习的切实推动。课标强调以过程性评价纠正片面强调终结性评价和知识检测的偏失,关注学生的学习过程和进步,适应“教—学—评”一致性的要求,具有强烈的现实指向。因此,为《青春之光》项目化学习设计体现学习过程和探究深度的表现性评价量表,使学习过程及成果评价有标可依,并为人物通讯项目化学习补充评价维度。下表为本课的评价量表设计。

(吴仪,华中师范大学文学院,武汉 430070; 杨仁平,湖北省建始县红岩寺镇中学,湖北 恩施 445000;梅玲,武汉盘龙城经济开发区第一中学,武汉 432200)

参考文献:

[1][6] 中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2022年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2022:45.

[2] 夏雪梅.项目化学习的实施 学习素养视角下的中国建构[M]. 北京:教育科学出版社, 2020:11.

[3] 郭华.项目学习的教育学意义[J].教育科学研究,2018(1):25.

[4] 唐洁,张春华.基于“教—学—评”一致性的语文课堂教学评价设计[J].教育研究与评论(中学教育教学),2023(7):74-78.

[5] 安德森,克拉斯沃尔,艾雷辛,等.学习、教学和评估的分类学 布卢姆目标分类学修订版[M].皮连生,译.上海:华东师范大学出版社,2008:35-56.

[7] 高芹.“支架式教学”的理论与实践探索[J].中国电力教育,2010(4):49-50.

责任编辑:刘 源

读者热线:027-67863517