初中物理实验器材改进中的可视可控化研究

作者: 程宏亮 冯丽燕 何其聪

摘 要 初中物理实验教学中,改进实验普遍存在改进方向选择的问题。本文研究了初中物理实验器材改进的“可视化”方向,以直流电动机换向器模型为例,阐述了改进实验器材对学生理解电动机工作原理和电流方向变化的重要性。该模型采用LED灯带、光耦模块和主控单片机等组件,动态指示电流方向,简化了教学过程,提升了课堂效率。

关键词 初中物理;可视化;实验装置;创新改进

中图分类号 G633.7 文献标识码 A 文章编号 2095-5995(2024)12-0046-03

根据《义务教育物理课程标准(2022)版》的要求,第二板块“运动和相互作用”第四部分电和磁,需要了解“直流电动机的工作原理”。[1]学生在学习这一知识时,常常面临电流方向随换向器转动而变化的现象,这一过程由于其“不可视”和“不可控”的特性,使得学生难以直观理解。尤其是在讲解电流在不同位置时的方向变化时,学生往往无法迅速把握动态导体在磁场中受力方向的转变,进而产生畏难情绪,影响学习效果。为了解决上述问题,开发和制作“可视可控”的物理实验器材显得尤为重要。以直流电动机换向器模型的制作为例,我们可以通过可视化的装置,让学生直观地观察到电流方向的变化。这种“可视助理解,可控促探究”的教学思路,不仅能够帮助学生更清晰地理解电流变化的过程,还能降低教师教学的难度,提高课堂的教学效率。通过这种方式,学生能够在实践中探索物理现象,增强对知识的理解和应用能力,从而培养他们的创新思维和实践能力。[2]

一、直流电动机换向器演示装置的原理和制作方法

(一)使用方法及原理

直流电动机换向器演示装置的设计旨在通过可视化的方式帮助学生理解电动机的工作原理及电流方向的变化。该装置使用明纬S350可调电源,将220V交流电转换为所需的直流电,供给LED灯带(WS2812控制芯片)和电动机线圈。当电动机线圈通电时,电流在电动机线圈中流动,产生磁场,并在两侧永磁体的作用下使线圈开始转动。在此过程中,LED灯带的作用是通过光耦模块探测电流方向,并将信息传递给主控单片机(STC15W4K58S4)。主控单片机根据接收到的电流方向信息控制LED灯带的闪烁,形成动态的电流方向指示。当电动机线圈转动时,换向器也随之转动,导致线圈中的电流方向发生变化。底座内的槽型光电传感器通过装在下方轴心上的半圆挡片,实时传递换向器位置变化的信息给主控单片机,从而改变LED灯带的闪烁方向,直观地显示线圈中电流方向的变化。

(二)制作材料用具及选用说明

机架和底座:选用黑色电木板,机架尺寸为450 mm×300 mm,底座尺寸为300 mm×200 mm×100 mm,确保结构稳固且美观。

电动机线圈轴心:采用直径15 mm、长度500 mm的铝合金金属棒,具有良好的强度和耐腐蚀性。

换向器:使用圆柱电木、透明硅胶和铜片。圆柱电木的直径和高度均为80 mm,铜片分为换向器铜半环和电刷,尺寸与圆柱电木相匹配。

显示电流跑马灯:选用长度为1000 mm、包含140个灯珠的RGB全彩LED灯带,控制芯片为WS2812,采用单总线控制,便于连接和控制。

光耦模块:使用两片光耦模块,用于探测电流方向,确保信号传递的准确性。

跑马灯总控芯片:选用国产STC15W4K58S4单片机,负责控制LED灯带的显示,具有良好的兼容性和稳定性。

槽型光电传感器:与换向器同向安装,用于精确探测换向器的转动位置,确保信号的及时反馈。

电动机线圈:使用直径0.7mm、长度450米的漆包铜线缠绕成线圈,圈数为400圈,总电阻为18Ω,确保电动机的正常工作。

可调电源:采购明纬S350可调电源,调流调压范围为0~95 V,满足不同实验需求。

(三)制作方法步骤

1.直流电动机线圈制作

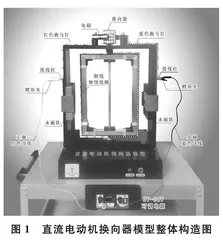

首先,将黑色电木按设计尺寸切割,上半部分用强力胶制成方框,下半部分制成木盒。方框作为电动机支架,通过螺母固定在木盒上,木盒则作为底座。小方框内凹线槽用于线圈支架,铝合金金属棒贯穿小方框和换向器,作为电动机的轴心。将漆包铜线缠绕在小方框的线槽内,线圈的两端分别连接到换向器的铜片。方框的左右内侧固定卡座,用于固定永磁体的N极和S极,外侧安装铜柱以连接电源。电流流过的路径上粘贴RGB全彩LED灯带,以便于观察电流方向的变化(见图1)。

2.直流电动机换向器制作

在圆柱体电木上粘贴透明硅胶,并嵌入RGB全彩LED灯带的灯珠。根据灯珠的位置在铜片上打孔,将铜片分为两段粘贴在硅胶上,确保铜片与灯珠对应。在方框顶部合适位置用螺丝固定两个绝缘柱,安装铜片作为电刷,电刷的松紧可通过螺母调节,以确保良好的接触。

3.直流电动机模型演示辅助器材安装

下半部分的木盒不仅作为底座,还用于安装控制和传感器设备,使模型整体外观更为简洁。光耦模块、STC15W4K58S4单片机和槽型光电传感器均布置在木盒内,确保电路的整洁和安全。

二、制作过程碰到的难点以及改进方法

(一)电动机线圈匝数确定

首次缠绕线圈200圈,需调高电压到至24V,线圈才能转动,但线圈发热现象明显,温度短时间可达900C。改进后,选择缠绕线圈400圈,上述难点突破,问题排除,电压只需10V左右线圈就可低速转动,同时达成也“可控促理解”的教学目标。

(二)电磁相互影响

安装上跑马灯led灯带试机的时候,线圈不通电,跑马灯能正常显示方向,但线圈通电时,跑马灯会无规则闪动,无法显示方向,且单片机STC15W4K58S4频繁错误重启。经过检查后初步判断为电磁干扰,后检测到跑马灯在未接入电源时,只要线圈转动时,跑马灯内部线路两端有电压,验证判断正确。为消除电磁干扰,做出以下改进:(1)对跑马灯的PCB基板进行敷铜处理,以形成电磁屏蔽;(2)在槽型光电传感器和光耦模块中加装隔离电路;(3)将跑马灯的电源与控制芯片进行隔离;(4)对导线和线圈进行屏蔽处理。经过改进后,跑马灯就能正常工作。

(三)实验装置质量大

为了实现“可视化”效果,该实验装置的体积和质量较大,给实验的移动和操作带来了不便。在后期的改进中,我们增加了可移动底座,使电动机模型的移动更加方便和安全。总电源也可内置到底座,使结构一体化(见图2)。

(四)换向器跑马灯的安装

模型早期制作中,换向器并未安装跑马灯以显示电流方向,无法有效突破“换向器改变电流方向”的教学难点。后期改进中,首先在换向器的轴心粘贴透明硅胶,硅胶质地松软,能够镶嵌入跑马灯。随后,在换向器的两片铜片上对应位置打孔,覆盖在硅胶和跑马灯上,使灯珠露出,跑马灯的闪烁就可以显现出来,电流方向得以显示。

(五)跑马灯的亮度“可控”

早期模型中,跑马灯的亮度过于强烈,长时间注视会导致学生眼睛不适。在后期改进中,我们增加了跑马灯带三档亮度调节按钮,并配有提示音。可在环境光线亮时调高跑马灯带亮度,环境光线暗时增加跑马灯亮度,使学生更易于观察实验。

三、直流电动机换向器演示装置的应用与效果

(一)教学过程

1.直观地观察电动机的内部结构

教师首先通过提问引导学生思考电动车的工作原理,激发他们的好奇心。接着,教师介绍直流电动机的内部构造,重点讲解永磁体和线圈的作用。当电动机线圈通电时,产生的磁场在永磁体的作用下使线圈转动。教师启动演示装置,并根据教室的环境情况调整亮度和转速,以便学生能够更清晰地观察到电动机的运行状态。学生活动中,教师鼓励学生抢答电动机内部的元件,增强他们的参与感和主动性。

2.基于具象分析线圈受力情况

在这一环节,教师提出问题:“线圈为什么会转起来呢?”学生通过观察和思考,回答“因为受到了力的作用”。教师进一步引导学生分析线圈中ab段和cd段受到的力的大小是否相同。通过观察磁场方向和电流方向,学生能够得出ab段和cd段的电流方向相反,磁场方向相同,因此受到的力的方向正好相反,从而使线圈转动。这一过程不仅帮助学生理解了力的作用,还培养了他们的分析能力。

3.突破难点“换向器改变电流方向”

教师提出问题:“为什么同学们自己做的电动机只能转半圈,之后就逐渐停下来了?”学生回答是因为线圈中的ab段和cd段受到的力的方向始终不变。教师引导学生观察演示装置,讨论换向器的作用。通过观察,学生发现换向器能够改变ab段和cd段的电流方向,从而改变受力方向。教师鼓励学生用自己的语言描述换向器的工作原理,进一步巩固他们的理解。

(二)制作“电动机+X”组合式科技小发明

在理解了电动机的基本原理后,教师引导学生进行“电动机+X”组合式科技小发明的活动。如教师提出问题:“电动机为我们的生活提供了便利,我们可以利用‘电动机和X’组合,比如‘电动机+扇叶’可以做成电风扇。”学生们积极参与,设计出各种创意点子,并讨论其创新点和解决的问题。

(三)教学应用效果

在电动机的教学中,换向器的理解一直是一个难点。传统的教学方法如实物展台展示、动画展示和视频演示等,虽然能够传达一定的信息,但往往无法让学生直观地理解电流的方向。我们设计的“直流电动机换向器演示装置”通过跑马灯颜色的变化(蓝色表示电流方向向下,红色表示电流方向向上)有效地解决了这一问题。学生可以通过观察跑马灯的颜色变化,直观地看到电流在电动机线圈中的流向,从而更好地理解换向器的工作原理。

在教学过程中,我们还在换向器和线圈的连接处安装了显示电流的跑马灯。这一改进使得学生在观察电动机运行时,能够实时看到电流的变化,进一步增强了他们对换向器功能的理解。只要线圈转到靠近磁场S极的一侧,其线圈中的电流始终是从上往下流动的,因此线圈的受力方向总是相同的,电动机便能够持续运动。这种可视化的教学方式不仅提高了学生的学习兴趣,也使得复杂的物理概念变得更加易于理解。

(程宏亮,深圳市光明区教育科学研究院,广东 深圳 518107;冯丽燕 何其聪,南方科技大学附属光明凤凰学校,广东 深圳 518103)

参考文献:

[1] 中华人民共和国教育部.义务教育物理课程标准(2022年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2022:18.

[2] 熊华,李建锋,卢天宇.逆向-可视化教学法:一种促进理解的物理教学方法[J].中学物理,2022(16):34-37.

责任编辑:刘 源

读者热线:027-67863517

基金项目:广东省教育研究院立项课题“关于初中物理思维可视化教学方法的案例研究”(编号:GDJY-2014-A-b291)。