基于初中历史新教材的“教—学—评”一致性教学设计策略研究

作者: 姚丽娟 朱秋蓉 唐少华

摘 要 新课标和新教材背景下,“教—学—评”一致性是联通宏观课程实施与微观课堂教学的桥梁。以历史新教材七年级上册《北朝政治和北方民族大交融》为例,指出要推进课堂教学的高质量实施,要遵循“教—学—评”一致性路径。因而教师进行教学设计时,应基于学科核心素养确定教学目标,制定与教、学相联动的教学评价,进而运用大概念构建“结构化”的教学内容,选择以“深度学习”为导向的教学方法。

关键词 七年级历史新教材;“教—学—评”一致性;大概念;深度学习

中图分类号 G633.51 文献标识码 A 文章编号 2095-5995(2024)12-0049-04

2024年秋,七年级历史教师开始使用《中国历史(七年级上册)》(以下称“新教材”)进行教学。教材是课程的重要载体,新教材的使用,使“教—学—评”一致性具备了课程与课堂的双重意蕴。从教学实践层面看,基于新教材的“教—学—评”一致性教学存在一些偏差和问题,导致教师“穿新鞋走老路”。一线历史教师应潜心研究基于新教材的“教—学—评”一致性教学设计策略,不断提升课堂教学质量,进而促进学生历史学科核心素养的提升。

一、基于新教材的教学实践存在的问题

初中历史新教材基于《义务教育历史课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)理念编写,落实学科核心素养培养育人任务,尊重学生认知规律和学习主体性,强化系统性、结构性,便于教师开展教学和学生学习。由于一线教师接触新教材时间较短,对新课标、新教材以及“教—学—评”一致性领悟不深,在使用新教材教学的过程中仍存在一些问题,影响历史学科教学的有效实施。

(一)教学目标指向不明

初中历史新教材基于核心素养导向编写,旨在引导学生学会在具体的时空条件下考察历史,[HJ2mm]学习史料实证的基本方法,初步学会有理有据地表达自己对历史的看法,进而了解人类历史发展的多样性,拓宽国际视野,形成开放的世界意识。

使用新教材后,部分教师在设定教学目标时,仍然受传统应试教育的影响,过分关注具体知识与技能的讲解与落实,忽视对学生历史学科核心素养、学科大概的关注,从而导致教学目标指向不明,直接影响教学有效性以及评价作用的发挥。

(二)教学内容缺少结构化整合

初中历史新教材以马克思主义唯物史观为指导,采取通史体例,较上一版教材加强了历史时序,调整了一些子目,增加了一些史事,以“点”连线,以“线”穿“点”,体现学科大概念和学科核心素养导向的内容构建理念,使得教材的体例、结构和内容更为完整。[1]面对教材编写理念的转变,不少教师仍采取传统“碎片化”的知识讲解模式,以教材文本为逻辑,逐条讲授,没有站在学生学习和素养建构的逻辑去关注知识点之间的联系。这种教学内容构建方式自然会觉得新教材“内容多,课时少”,教学难度大,无法落实大概念的形成和迁移,不利于学生认识历史发展的规律,掌握探究历史的方法,建构体系化的历史知识结构。

(三)教学方式不能激发学生学习自主性

新教材更新了单元结构,调整了课时分配,增加了相关史料,优化了课程活动栏目的设计。这些变化旨在增加教材的可读性、趣味性和探究性,落实好“任务驱动”“场景研学”“历史表达”三大教学改革关键点,让传统供教师教授使用的“课本”变成学生能够展开自主合作探究学习的“学本”。而在日常教学实践中,部分教师没能很好地理解新教材蕴含的教学改革意图,仍然采取传统的讲授法教学,学习活动多流于形式,看似热闹,却不能以学习任务为导向激发学生学习的自主性,发挥教学方式变革对学生历史核心素养培养的积极作用。

(四)评价与教学不一致

2022版新课标提出课堂教学要落实“教—学—评”一致性,但实际上,在新教材推行后,部分一线初中历史的课堂教学评价并没有发挥“以评促教”“以评促学”的作用,其原因如下:(1)教学目标设置不够具体,缺乏可操作性,自然无法检测和评价。(2)教学活动与教学目标不匹配,课堂看似热闹,但学生学到什么,学到什么程度,教师心中模糊。(3)评价工具不科学,或注重结果评价,缺少过程评价和形成性评价。

二、基于新教材的“教—学—评”一致性教学设计策略探究

对于课堂教学,新课标不仅规定了为什么教/为什么学、教什么/学什么,还提出了怎么教/怎么学,即提示和建议教师怎么教、怎么学,最后要求教师明确“教到什么程度”,也就是如何评价学生是否达到教学目标。基于新课标、新教材的教学设计要在回答以上问题的基础上,做到“教—学—评”一致性。

(一)确立基于学科核心素养的课堂教学目标

目标是预期的学习结果,教学目标一般指课堂教学目标。课堂教学目标往往是教师根据自己所教学生的学情制定的一节课的学习目标。教学目标的表述必须具体、明确、可操作、可检查、可观察。教师在制定课堂教学目标时,需要统筹教材内容、学情等要素,将核心素养培育作为教学的出发点和落脚点,使教学目标在培育学生核心素养方面起到指引性、规定性的作用。

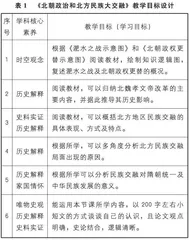

在设计教学目标时,教师还要注意以下几点:第一,要确定核心素养“五位一体”的综合性教学目标,改变目标表述方式;第二,制定教学目标要以课程目标、学业要求和学业质量标准为依据;第四,教学目标的设定应该将指向学生的学习目标,表述要具有可操作性和可检测性,使之指向学生通过学习表现出来的进步程度。[2]现以《中国历史》新教材七年级上册第19课《北朝政治和北方民族大交融》为例,将其教学目标按照新课标理念编写呈现如下:

(二)运用大概念构建“结构化”的教学内容

新课标则要求教师运用大概念对教学内容进行整合[3],帮助学生建立结构化的知识体系。大概念是能够将分散的知识、技能、观念等联接成为整体,并赋予它们意义的概念、观念。运用大概念整合教学内容,既是构建知识联系,形成知识结构的灵魂和纽带,也是区别与确定教学重点的依据。

以七年级上册新教材第19课《北朝政治和北方民族大交融》为例,该课内容有四目:淝水之战、北魏孝文帝改革、北朝政权更替、北方地区民族交融。对比老教材,新教材增加了子目“北朝政权更替”,该子目由老教材第17课“西晋的短暂统一和北方各族的内迁”中的“十六国北朝”调整而来,这样就将老教材中的南北朝与隋朝之间的断线连接了起来,强化了时序表述。[4]

基于教材的仔细研读和分析,可将本课大概念确定为“民族交融”,逻辑结构就是民族交融局面形成的原因、表现及影响。由此,可把“北魏孝文帝改革”和“北方地区民族交融”确定为教学重点。

此外,教材分析还要看课标中的“学业质量标准”及“学业要求”,引导教师要教“重要史事”“四种联系”(即因果联系、古今联系、中外联系、横向联系),并以此为基础引导学生把握“历史发展趋势和规律”(重要结论)。据此,可以确定19课的教学内容如下:

(1)大概念:民族交融。(2)逻辑结构:①什么是民族交融?②北方地区的民族交融有哪些表现和形式?有什么特点?③这一时期北方地区出现民族交融局面的原因是什么?④民族交融对当时的历史及中华民族的发展有什么影响?(3)重要史事:“北魏孝文帝改革”和“北方地区的民族交融”。(4)四种联系:“淝水之战”和“北朝政权更替”是形成民族交融局面的客观原因,正是由于政权分立及政权之间的不断战争,促成了民族交往交流交融(因果联系)。“北魏孝文帝改革”既是促成民族交融局面形成的“政策性因素”,也是民族交融的表现。民族交融局面的形成,为隋朝统一准备了条件,而中华民族的形成与发展也正是不同时期民族交融逐步形成的(因果、横向联系)。今天日常生活中的很多生活习惯也都保留着历史的痕迹(古今联系)。(5)重要结论:初步认识民族交融中华民族发展的重大意义,增强民族认同感,铸牢中华民族共同体意识。

基于以上教学内容,教师可引导学生建构如下图所示的知识体系。[FL)]

(三)选择指向学生“深度学习”的教学方式

新课标的“教学提示与教学建议”部分是提示和建议教师怎么教、学生怎么学。教师使用新教材教学,需要与之对应的新的教学方式方法,才能实现新课程目标,培养学生的学科核心素养。“历史学科的素养来自掌握历史分析技能,也就是批判性的阅读和思考能力 。”[5]因此,郭华教授指出,要实现学科核心素养的培养需要采用深度学习方式。所谓深度学习,是指在教师的引领下,学生围绕着具有挑战性的学习主题,全身心积极参与,体验成功,获得发展的有意义的学习过程。[6]

深度学习具有两方面的特征:一是构建知识联系,尤其是新知识与学生已有知识的联系,形成“结构化”的知识。二是运用结构化的知识解决问题。三是帮助学生构建新知识与现实世界的联系,运用知识解决问题,尤其是现实世界的真实问题。

从七年级上册第19课的“教学目标”来看:教师可帮助学生构建知识之间的联系,目标1—4,主要是分析北方地区出现民族交融局面以及形成原因,引导学生构建因果联系。目标5主要分析北方民族交融局面对当时历史及中华民族发展的影响,这是勾连古今联系。目标6要求学生在理解联系的基础上得出历史认识,写小论文,本质是运用所学知识解决问题,如果学生没有对知识之间的联系有深刻理解,很难写好小论文。

新课标要求“设计有助于核心素养形成和发展的教学过程”,并指出从以下几个方面做出重点设计:创设历史情境、明确学习任务、提出探究问题、开展史料研习、组织历史论证。[7]

为促进学生逐步深度学习,提升学科核心素养,对于19课的重点内容——北魏孝文帝改革则可设计如下学习任务:

任务一:阅读教材P93-94,利用成语和表格提示信息,复述淝水之战的过程。

任务二(小组讨论3分钟):

(1)观看视频、阅读课本,归纳北魏孝文帝改革的措施,并用更简洁的语言概括。(如“说汉语”)

(2)结合教材P96“知识拓展”,从改革措施推导孝文帝改革的影响,用一句话提炼影响。

任务三:结合史实,说说北方民族交融的表现。

以上三个任务,层层深入,逐步引导学生高阶思维的发展,促进其学科核心素养的提升。历史学科教学方法多种多样,教师需要注意新课标“探究活动”中新增的临摹仿制、朗诵会、辩论、采访、寻迹、编演历史(情景)剧等活动方式,结合教材内容特点选择合适的方式开展教学设计。

(四)制定“教—学—评”一致性导向的课堂教学评价

要做到“教—学—评”一致,评价是关键。新教材使用后,落实评价,让评价与教学和学习保持一致是焦点和难点。三者一致性的核心在于评价与教学目标保持一致,即做到“所教为所学,所学即所评”,真正做到“以评促教、以评促学”。

评价既包括评价工具,如试题或评价任务,也包括实施评价活动的过程。要实现“教—学—评”一致性,教师首先要将评价纳入教学设计之中,因此,评价设计要“前置”,即教师确定教学目标后应该思考,“学生怎样的表现能判断他们已达成教学目标或实现学习目标”,接着设计评价任务。如果用一份表格来呈现一节课的教学设计,可以用下列方式编写:

确定了评价内容,教师接下来要选择评价方式和评价标准。课堂教学评价方式方法主要有三种:一是口头检查,这种方式最方便,适合历史陈述性知识的检查。二是纸笔测验,通过试题检测学生对所学内容的掌握情况。这种方式既适合于历史陈述性知识的检查,也可用于检查学生对所学内容是否进行深度学习,可用于高阶思维学习任务的检查,如学习项目的完成情况。三是表现性评价,即分类分层评价,主要用于高阶思维学习任务的评价。

以《北朝政治和北方民族大交融》为例,目标1是复述,故可采用口头检查方式。目标2—4要求学生归纳、概括、分析,既可口头检查,也可采用纸笔测验方式评价。目标5 要求学生分析、推导,要求学生做到论从史出,以史证论,属于高阶思维学习任务,也是深度学习的重要表现。教师可以借用图示工具,如“史→论”方式,看学生能否从史实中得出结论,做到史实与结论匹配。目标6要求学生结合所学写一篇小短文谈谈自己的认识,教师明确提出“观点明确、史论结合、逻辑清晰”的评价要求,这是表现性评价,关注了分层分类的要求,教师可采用表3量表帮助评价。

要做到“以评促教”,教师要不断对课堂中学生的学情变化与学习目标进行比较,给予教师和学生下一步的行动指引,由此把握课堂教学进度。要做到“以评促学”,教师要将评价结果及时转化成反馈,让学生运用反馈信息进行下一步的学习决策——设定下一步的学习目标,制定下一步的行动方案,并采取改进行动。[8]

三、结语

教材是实施课程教学的重要载体,但教材不等同于教学内容本身,教材编写与呈现逻辑也不完全等于学生的认知逻辑。因此,使用初中历史新教材进行教学时,教师需要以新课标理念为指导,以“教—学—评”一致性为遵循,通过学科大概念将教学内容进行结构化整合,通过积极有效的评价反拨教与学,真实落实素养导向的课堂教学。

(姚丽娟,杭州师范大学继续教育中心,杭州 310023;朱秋蓉,杭州市基础教育研究室,杭州 310003;唐少华,杭州市上城区教育学院,杭州 310000)

参考文献:

[1] 徐蓝.培根铸魂以史育人——义务教育历史新教材的特点和教学建议[J].人民教育,2024(18):39-42.

[2][3][7] 中华人民共和国教育部.义务教育历史课程标准(2022年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2022:55-56,57,58.

[4] 叶小兵.新修初中统编历史教材的新特点——以七年级上册教材为例[J].历史教学,2024(15):3-7.

[5] 程修凡.美国特级教师的历史课[M].厦门:鹭江出版社,2017:121.

[6] 郭华.深度学习及其意义[J].课程·教材·教法,2016(11):25-32.

[8] 周文叶,王炜辰.基于“教—学—评”一致性的评价设计与实施[J].江苏教育研究,2024(10):3-9.

责任编辑:刘 源

读者热线:027-67863517

基金项目:2024年浙江省教研规划课题“数智赋能讲好中国故事的初中历史学科实践”(编号:G2024027)。