古代疆域文化的隐喻意义

作者: 邹艳秋

河流与山脉作为自然地理环境的核心组成部分,自古以来不仅塑造了聚落形态和人类活动路径,还承载着深刻的隐喻意义。文章探讨了河流与山脉在疆域划分、区域认同及社会功能等方面所扮演的角色,剖析了其背后蕴含的“天险”观念,以及由此延伸出的安全象征、防御价值和神秘力量,从而揭示这些自然景观在古代文明中的独特文化意义。文章还探讨了古代疆域文化中河流与山脉的交通枢纽作用,以期为类似研究提供借鉴。

在人类历史的发展进程中,自然地理环境不仅为人类的生存需求提供了必要的支持,还在文化体系的形成过程中扮演了至关重要的角色。从古至今,以河流和山脉为代表的重要自然元素,因其物质属性而界定了地缘空间秩序,通过隐喻内涵赋予了区域身份独特而深远的象征价值。依托这些自然屏障,人类确立了疆域边界,将其纳入文学、哲学乃至宗教信仰中,使其成为精神叙事中的永恒主题。

尤其是在古代社会,河流被视为生命之源,并被想象为沟通天地与人心的纽带。例如,黄河,这条孕育中华文明的大河,被塑造为民族记忆和文化认同的重要象征。而山脉则以其稳固静默的姿态屹立于历史长河,为不同文明提供天然屏障。文章从物质属性和隐喻内涵两个维度切入,通过梳理历史文献及典型案例,探讨这些自然符号如何参与到疆域文化格局的塑造过程中。

河流隐喻意义中的动态性表达

河流作为生命之源的象征意义。在人类历史的长河中,河流不仅是一种地理实体,更被赋予了作为生命之源的重要象征意义。在农业文明初期,河流以其稳定而充沛的水量,为世代耕作者提供了饮用、灌溉和生存所需资源,是定居生活得以实现的重要保障。黄河与长江,这两条中国最具代表性的母亲河,不仅滋养了大地,也孕育并塑造了独具特色的旱作文化与稻作文化。

如果说游牧与渔猎生活是早期人类活动的一曲序章,那么围绕河流开展的定居生活则奏响了社会发展的主旋律。随着生产力水平逐步提高,人们意识到依托水利资源能够显著提升农业效率。从黄河中下游平原到长江三角洲,这些水资源丰盈之地成为古代部落繁荣昌盛的重要据点。而考古发现也印证了这一事实。值得注意的是,在围绕水系展开的人类实践中,河流不仅扮演着满足物质需求的平台角色,还推动着社会向复杂化和集中化方向转型。通过建设灌溉系统、规划农田布局,人类逐步构建起一个以集体协作为核心的新型社会框架。

治水理念中的秩序隐喻。治水是中国古代文明发展过程中不可忽视的核心议题。大禹治水的传说在古代文献中被广泛记载,成为治理国家和调控社会秩序的重要象征。在那个充满挑战的时代,大禹以疏导代替堵截来治理洪水。这一方法不仅展现了古人对自然规律深刻且谦逊的理解,也为后世提供了一种关于王权合法性的隐喻——真正符合民意的统治者,应该以解决现实问题为己任。

将治水经验升华到国家治理层面,是中国古代政治智慧中颇具代表性的一点。《尚书·禹贡》中详细记载了九州划分标准,其依据正是山川地势。这种根据地理特征确定行政区划的方法,不仅体现了因地制宜的人本理念,还奠定了中国传统治理模式中“天人合一”的基础思维。这种地域规划方式并未停留在夏商周时期,而是在之后的历朝历代得到了不同程度的发展。例如,《管子》和《商君书》两部经典著作均提到“兴利除弊”的方针,即通过科学管理自然资源促进经济繁荣,同时建立清晰有序的社会规范。

值得注意的是,以“治水”为核心隐喻,反映出一套成熟而系统的治理思想,还揭示了人与自然关系之间的动态平衡。从某种意义上来说,大禹选择疏导洪患,本质上是一种敬畏自然、顺应规律同时主动参与调控的不懈追求。

山脉隐喻意义中的静态性表达

圣山崇拜:权力合法性的精神象征。泰山,不仅以其地理上的崇高姿态俯瞰万里河川,更因深厚的人文积淀成为中国文明的重要象征。从秦始皇到历代帝王,围绕泰山展开的“封禅”仪式不仅是一种传统礼制活动,更是对天地人关系的政治表达与宣示。

“登高即见天”这一理念体现了古人对宇宙秩序和神灵庇护的虔诚追求。《尚书》中记载,祭祀活动不仅是宗教仪式,更是展示王朝正统性的平台。而在《史记·封禅书》中,司马迁描述了历代帝王通过封禅昭告天下,以实现疆域内外秩序认同。

需要强调的是,这种将自然景观与政治合法性紧密结合的现象,并非局限于物理层面的攀登或仪式本身。封禅作为一种文化符号,已超越具体历史背景,成为人类对于权力与秩序探求的普遍共鸣。

阻隔与保护双重属性下的人文投射。作为自然界最壮丽的地貌之一,山脉自古以来在人类文明中扮演着重要角色。在历史发展中,山脉不仅是划分区域的天然界标,同时也是守护家园的重要屏障。这种兼具“阻隔”和“保护”的双重属性,使其成为军事战略布局中的核心元素,并被赋予了丰富的人文象征意义。

在中国边疆史上,陡峭险峻的山川往往蕴含着智慧与谋略。例如,北部的燕然山绵延千里,其巍峨之势构筑起抵御外敌的重要防线;西南的乌蒙山区因地形复杂而成为天然屏障,有效隔绝了外来威胁。长城沿线一系列关隘选址更集中体现了这一思想——雁门关凭借群岭环绕形成“一夫当关,万夫莫开”的局面,而嘉峪关则依托河西走廊,将丝绸之路贸易枢纽纳入广阔版图。《贞观政要》记载唐太宗利用险要地形巩固边疆防御,不仅保障了丝绸之路的安全畅通,还加强了中央对地方的治理能力。

与此同时,自然景观在人们的文化想象中也拓展出更多层次。《左传》记载楚国筑城依托荆襄山区,通过天堑般的大岳塑造稳固的国家边界。从中可以看出,人们在利用自然条件时注重其实用价值,还将这些雄伟壮丽之物融入精神世界,从而形成和谐的人地关系。此外,随着版图的扩展,以及不同民族群体相互接触带来的丰富思想资源,为文学艺术提供了宝贵资料。如琵琶,从中亚传入中国,推动了当时音乐艺术的发展。

古代区域交流中山川与河流的交通枢纽作用

从“舟楫之利”到运河南北贯通。在农耕文明占主导地位的社会形态中,河流如同大地的脉搏,不仅滋养农业生产,还联结分散的人群与城市。以中国为例,“舟楫之利”的概念早在先秦时期便已萌芽。《尚书·禹贡》中关于大禹治水的记载,不仅象征着人类战胜自然灾害的壮举,也隐喻了通过疏浚河道实现区域联通的重要意义。这种治水精神体现的不仅是技术成就,更彰显顺应自然、因地制宜的发展智慧。长江、黄河等大江大河横贯东西,其支流深入腹地,共同编织出一张庞大的内陆航运网络。

进入汉唐时期,中国疆域不断扩张,经济重心逐步向东南转移,水路运输的重要性随之提升。在此过程中,人类工程技术与自然地理条件相辅相成,创造了前所未有的大型交通系统。其中最具代表性的当属京杭大运河。这条纵贯南北的大动脉自隋朝开凿以来,在明清时期达到鼎盛,全长超过2700公里,将富饶繁茂的江南地区与北方的政治中心紧密连接。它不仅提高了粮食调配效率,还推动物资贸易和文化交流,为统一多民族国家提供了稳定支撑。沿途城市如杭州、苏州、扬州等逐渐崛起为商贸枢纽,见证了多个繁荣时代。

与此同时,以长江为核心构建的大型航运体系也达到了空前的发展高度。南京、武汉、重庆等沿岸城市因便利的水路交通而蓬勃发展,这些港口成为全国乃至海外市场货物流通的重要节点。从这里,可以看到米粮、瓷器、丝绸从农田或工坊走向世界,也能感受到不同地方的风物、人群甚至理念在此交汇碰撞。

茶马古道上的经济联系和多元互动场景。平原中的河网体系象征着广袤地域间天然便利的人际往来,而山地驿道则展现了人类在险峻环境中执着探索的顽强意志。这些道路不仅是连接商业的重要纽带,更成为历史上不同文明交织、碰撞乃至融合的重要平台。在中国西部高原地区,以茶马古道为代表的一系列山间道路贯穿青藏高原、西南边陲与内陆腹地,其意义已远超商贸本身。

茶马古道兴起于唐宋时期,从四川雅安、云南普洱出发,途经滇西及藏东地区,延伸至拉萨甚至印度次大陆。这条充满艰辛却生机勃勃的贸易线路,以“茶换马”这一机制为核心驱动力。游牧民族需要农耕区特产(如茶叶)以维持日常生活,而农耕区则依赖牧区提供优质牲畜以增强交通运输能力。沿途的小型聚落星罗棋布,这些聚落不仅为商队提供休憩与补给,还记录了不同时期文化交融的印记。例如,香格里拉附近著名的松赞林寺,不仅是一座宏伟壮丽的大寺庙,还因宗教活动的繁盛而成为重要的精神信仰中心。

天然屏障转变为商贸互通节点实例剖析。边境地区自古以来处于两种力量的交织之中。一方面,山川河流等自然屏障为这些区域提供了物理隔绝的条件;另一方面,人类社会跨境需求的不断增长,推动这些屏障逐渐从静态防御演变为动态互通的桥梁。从历史经验来看,自然要素往往兼具双重角色:既是分隔点,也是连接线。

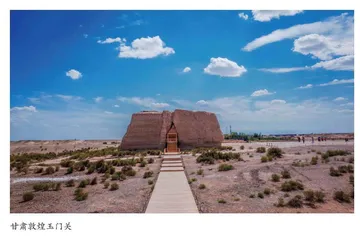

以敦煌附近的玉门关为例,这一重要地标位于戈壁沙漠与祁连山脉之间,其特殊地理环境赋予其复杂且多元的功能。一方面,该地区因气候严酷、地势险峻,被视为抵御外敌入侵的重要军事防线。因此,在西汉时期它被誉为“西域门户”,承担着维护内陆安全的重要职责。与此同时,这里也是丝绸之路上的关键交通枢纽。类似案例可见于云南腾冲。尽管这座小镇被崇山峻岭环绕,本应因自然环境而相对封闭,但当地居民巧妙利用热带雨林资源和溪流体系,与缅甸等邻国建立了频繁联系。从茶叶交易到翡翠贸易,再到抗战时期成为国际援助物资的重要通道——腾冲完成了一次从偏远边陲到繁荣通商城市的华丽转型。

作为塑造古代疆域文化核心要素之一的河流与山脉,在历史发展中始终发挥着重要作用。从最初为人类提供基本生活保障,到后来融入政治谋略、宗教哲学乃至艺术创作,见证了人类社会的发展历程,还以独特方式深度参与其中,影响并推进了不同文明之间的交互关系。在现代背景下,重新审视这些传统隐喻意义,有助于从中汲取有关可持续发展理念的新启示,即如何在开发利用与生态保护之间实现平衡。

(作者单位:枣庄市第三十九中学)