清代南部县衙档案涉林资料的价值

作者: 叶洁

“一年之计,莫如树谷,十年之计,莫如树木。”林木是国家的重要财富,林业生产是富国强民的重要手段。因此,清代官方和民间对林木的保护形成了大量的原始资料。学界对清朝林木的研究由来已久,研究的主要成果体现在文书整理、碑刻研究、学术论文三个方面,其研究重点包括林业契约、林业法律、护林碑、民间文书、宗谱家法,且研究成果颇丰。当前研究对清代州县档案中的涉林资料使用较少,而档案作为原始资料,应该受到重视。文章拟概述目前清代林木研究,并探讨南部县衙档案涉林资料在清代州县林木研究中的价值。

在传统文化中,树木的地位非同寻常,有“斧斤以时入山林”等林木保护理念。林木资源在生态、经济、文化、军事等方面具有重要价值,引起清朝统治阶级和社会的重视,从而在官方文书、档案、碑刻中留下了大量有关林木保护以及林木纠纷的原始资料。很多专家学者对清代的林木保护与纠纷十分重视,由此产生大量力作。文章拟对清代林木保护与纠纷问题的相关研究进行梳理,为今后对清代林业问题的更深入研究提供参考。

清代的文书、档案、护林碑都保存较好,为当前研究清代林木问题提供了丰富的原始资料。据笔者的不完全统计,相关研究共计有论文243篇,其中131篇与贵州的林业研究相关,50篇与徽州府的林业研究相关,5篇与四川地区的林业研究相关,20篇与清代林业的整体研究相关,其他25篇相关论文涉及江西、湖南、东北、福建、吉林等地区。

国内外研究现状

国内外学者对清代林木的研究,主要表现为对林业契约、护林碑、宗法族规中涉及林业的资料的解读和分析研究。

林业契约是清代林农经协商一致签订的用于界定双方权利与义务的一种文书。林业契约的研究对象主要有锦屏文书、徽州文书、福建文书,其各有特色。著名的“锦屏文书”,也就是清水江文书,是指贵州清水江中下游流域的锦屏、剑河、三穗、天柱、黎平等5县的苗、侗民族在清代至民国时期形成的历史文献,它以土地契约为主,还包括税契、分家契、诉讼词、牒谱、官府执照、文告等。锦屏林契文书的出现,在国内学界引起强烈反响,其研究人物的主要代表有杨有赓、王宗勋、单洪银、徐晓光等。徽州文书是古徽州所属歙、休宁、祁门、黟、绩溪、婺源6县遗存的民间历史档案,涉及内容丰富,是当时徽州社会历史的综合反映。

护林碑刻的研究历经了早期碑刻搜集阶段,时间主要集中在20世纪八九十年代。护林碑刻的发现区域,东起浙江、山东,南至云南、广东,西达四川、陕西,北到山西、北京,分布十分广泛。而当时对于碑刻的报道,大多是对碑文本身的叙述,并未将其作为研究对象。除贵州、徽州、甘肃、大巴山区以外,湖南、湖北、海南、江西也有相关的护林碑研究。

宗法族规的研究指出,风水意识对宗族保护树木有很大影响力,这也是宗族的族规家法中强调植树护林的根本原因。在大力提倡植树造林、保护森林、改善生态环境的现代社会里,其仍然具有积极意义。

清代在森林保护方面形成了颇具中国特色的“多元共治”法律理念,并构建了符合森林生态治理内在要求的法律制度。

从国内外对清代林业问题研究的基本情况中可以看出,第一,研究地域性强,大部分集中在贵州、福建、徽州、东北四个区域。在清朝,中国森林覆盖率为26%,而南方的福建、湖南、广东、云南、贵州、台湾等地的森林覆盖率超过50%,东北黑龙江和吉林的森林覆盖率则超过了90%。明清时期是中国人口大爆炸的时期。在清朝中期,中国的人口已经突破了4亿,云贵高原、珠江流域都已经被开发出来。清朝历代皇帝都鼓励垦荒,虽然增加了耕地面积,但是也对环境造成了巨大的破坏。在垦荒过程中,难免会涉及林木问题,这有待专家学者进一步研究。第二,清代林木问题涉及面广,内容丰富。例如,国家层面的禁伐、皇木征收、经济林的开发、与林木相关的税收,法律等;民间层面的宗法族规、护林碑、民众之间的林木纠纷等。

此外,档案资料也可以用于研究清代林木问题。何为档案?档案与文书不可混用,档案是文书,但文书不一定是档案。民间形成的文书,在当时没有上报到官府,就不是档案。例如,清水江文书,它虽然被现代档案馆、博物馆等公藏机构立卷保存,但是因其当时未上报官府,而不能称之为档案。徽州、福建等地区既有契约文书、护林碑研究,又有宗法族规研究,但是忽视了一类原始资料,即州县档案。文章以南部县衙档案为例,探讨了其对研究清代林木问题的价值。

南部县衙档案涉林资料的价值

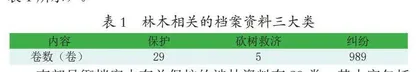

首先,南部县衙档案涉林资料的数量、内容。清代南部县衙档案共18186卷(如图1所示),是清代南部县衙行政管理活动的全方位记录,也是清代政治、经济、军事、司法、宗教、教育、科技、文化、卫生、外交等在地方的缩影,现在是珍贵的研究资料。其中,诉讼案件档案占大多数,其研究成果包括地方民事纠纷与解决机制研究,田房纠纷研究,民事纠纷研究,婚姻纠纷研究等。笔者通过整理发现了1023卷与林木相关的档案资料,可分为保护、救济、纠纷3大类,细分内容则达16类(如表1所示)。

南部县衙档案中有关保护的涉林资料有29卷,其内容包括林木所有者向官府恳请禁伐树木,官府经调查后颁布告示准许禁伐。例如,道光五年十月二十日,东林寺僧众向官府恳请禁伐东林寺英灵庙二处大小树木。道光五年十月二十三日,南部县衙颁布法令,封禁东林寺英灵庙二处大小树木,不准砍伐。可见,官府支持林木保护。涉林资料中,还涉及文生等人请求封禁祖茔树木事,可见其涉及人群复杂,事件复杂。

档案资料中纠纷类案件最多。纠纷类案件又以诉讼案件为主要类型。例如,在古代社会,如果有人违背乡约,擅自砍伐他人的树木或者砍伐他人祖茔树木,败坏他人风水等,就会引起纠纷,需要村里或者官府出面调解。南部县衙档案中有关纠纷的涉林材料有989卷。当时百姓之间因林木而产生纠纷,轻者由族里权威者出面调解,重者则打架,甚至告上县衙。在案件发生后,为何闹到县衙?县衙的处理方式是什么?有无徇私枉法或者秉公处理?关于这些问题,有待探讨。

其次,南部县衙档案涉林资料的价值。一是提供了研究清代林木问题的新史料。“古来新学问之起,大都由于新发现之赐。”因此,新材料、新问题是治学者孜孜以求的最高目标。南部县衙档案按形成时的原始形态分类保存,吏、户、礼、兵、刑、工、盐七房档案完整,因此,南部县衙档案具有极高的研究价值。近年来,对南部县衙档案的研究成果颇丰,研究对象、研究内容推陈出新。

南部县衙档案中涉林资料具有一定的完整性和连续性,时间跨度大,上至乾隆五十一年十一月二十三日,下到宣统二年六月二十三日。通过对南部县衙档案的深入研究,可以在一定程度上复原特定社会历史背景下人们的生产方式和生活状况,为进一步研究清代州县林木问题提供极为宝贵的基础性材料。

二是提供了可信度高的资料。清朝时期,地方官员的固定任期比较短,而新上任的官员不会花时间修改以前的档案。所以档案的价值为其他史料所难以比拟。南部县衙档案主要为纸质文献,其所记载的内容多为其他文献所未载,区域性极强,其文献价值极为珍贵。

三是提供了内容丰富、分类详细的史料。南部县衙档案涉林资料内容丰富翔实,纠纷类案件细分可达16类,如:霸砍树木产生纠纷、砍树毁风水败脉产生纠纷、砍祖茔树木未经同意被告上衙门、为砍树木伪造契约纠纷、阻止砍伐树木并把树木重买产生的纠纷、偷盗树木产生纠纷、卖古树或者禁树或者公树而产生的纠纷、贪污公树纠纷、越界砍树产生的纠纷、为了占地或者争地而毁树产生的纠纷。可见,南部县衙档案中涉林资料丰富。

四是具有生态价值。南部县衙档案涉林资料涉及保护树木和解决林农纠纷的地方治理经验。例如,如何预防百姓砍掉生态树,不乱开垦等。这些经验不仅有助于还原历史面貌,还能为现在的社会治理提供历史借鉴,更能对社会的生态治理体系和生态治理能力现代化建设提供帮助。

五是具有法学价值。南部县衙档案涉林资料包括989卷纠纷案件,其中大部分和诉讼相关(如图2所示)。例如,光绪三年八月二十日严政厚、严太富告严怀福等将祠树私自卖掉,且祠树为禁树。光绪三年八月二十七日,南部县衙派差役勘查严致厚具告严怀福等违禁砍伐案内文昌宫祠后禁蓄柏树有无被私自砍伐树木。对此类案件的探讨,有利于探析清代州县衙门处理林木纠纷的程序和制度,丰富法制史的内容。

六是提供了丰富的民风民俗。南部县,位于四川省东北部,川中盆地北缘、嘉陵江中游,境内丘陵起伏,西北高、东南低,属中亚热带季风湿润气候区,气候温和。南部县衙档案涉林资料中,有23卷关于毁树败坏风水的案件,研究这些内容,有利于了解南部县的民风民俗(如图3所示)。

七是具有历史学价值。南部县衙档案记载了丰富的历史事件,其中所包含的涉林资料,展现了一定历史时期人们所经历的林木培育、砍伐、保护和纠纷等社会活动,对历史文献起到证明、纠正或补充的作用。

除了南部县衙档案外,巴县档案中也有3000卷与林木相关的资料。笔者将对相关资料进行检索,以期对清代州县林木保护与纠纷有更深入的研究。

(作者单位:西华师范大学 历史文化学院)