非物质文化遗产在博物馆中的展示与活化利用

作者: 张晓燕

不同于物质文化遗产依赖于实物形式的保存,非物质文化遗产往往通过口述、表演、技艺传授等方式传承,具有强烈的动态性与地域性特征。在这一背景下,博物馆作为文化传承的重要载体,肩负着保护、展示与活化非物质文化遗产的重任。博物馆不仅是非物质文化遗产的展示平台,更是文化交流与教育的前沿阵地。通过多种创新展示方式,博物馆能够突破传统静态展览的局限,给非物质文化遗产项目赋予新的生命力,让观众更深层次地理解和体验这些珍贵的文化遗产。同时,随着科技进步与社会需求的变化,博物馆在非物质文化遗产保护与活化利用方面不断探索新的路径,结合数字化技术、互动体验、社区参与等方式,不断推动非物质文化遗产的现代转化和创新传承。

非物质文化遗产概述

非物质文化遗产的概念。非物质文化遗产是指以传统的形式承载和传递的文化表现、实践、表达及相关知识,这些元素通常以语言、表演艺术、节庆活动、手工艺技术等形式存在。其不依赖于具体的物质载体,而是通过口耳相传、师徒相授等非书面方式进行传播和延续,涵盖了人类创造、思维与表达的多样性。非物质文化遗产反映了一个民族或群体独特的文化特征与社会历史,构成了各个社会、国家及民族的精神根基。在全球化和现代化进程中,许多非物质文化遗产面临消失的风险,对其加以保护不仅是对传统文化的保存,更是对人类文化多样性尊重和传承的体现。

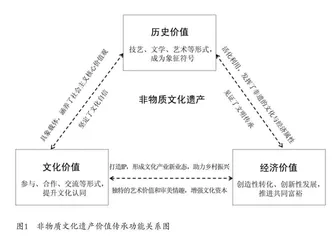

非物质文化遗产的价值。非物质文化遗产的价值体现在多个层面,既包括文化、历史与经济方面的贡献,也涉及对人类历史的深刻印证(如图1所示)。作为一种文化遗产,非物质文化遗产承载着深厚的历史记忆,其反映了一个民族或群体的信仰体系、生活方式、审美观念与道德规范,是民族文化认同和社会凝聚力的重要基础。通过代际传承,其体现了智慧与创造力,呈现出人类在不同历史时期对自然环境和社会生活的适应与创新。非物质文化遗产还在当代社会中发挥着社会化功能,通过社区参与、文化互动和公共教育,增强了群体归属感和文化自信,促进了文化多样性的保护与理解。此外,非物质文化遗产还具备经济潜力,尤其在旅游业和文化创意产业中,传统技艺、民间艺术和节庆活动常常成为地方经济增长的动力源。随着全球化进程的推进,非物质文化遗产的保护成为文化多样性维护的核心内容,其价值不仅体现为保存与传承,更在于推动社会与文化可持续发展。

非物质文化遗产在博物馆中的展示策略

基本陈列的非遗展示。基本陈列中的非物质文化遗产展示以物理展品为核心,强调通过静态展示方式将传统文化元素呈现给观众。这种展示形式的核心在于通过具象的道具、手工艺品、服饰、工具等实物,直观地传递出某一文化实践或技艺的独特性。博物馆通过精心策划展览内容,选取具有代表性的非物质文化遗产项目,如传统工艺、节庆活动及民俗风情,呈现出其鲜明的文化特征和历史背景。通过细致地展示,观众能够领略到这些文化元素在历史与社会中的深远影响。非物质文化遗产的静态展示还结合多媒体手段,配合音频、视频和图文资料等,进一步扩展了信息的传递维度,其不单单是对物品的展示,更多的是对文化内涵、传承脉络和社会功能的全方位呈现。

临时展览的非遗展示。临时展览作为博物馆展示非物质文化遗产的重要方式,通常通过创新的策展理念与灵活的展示形式,聚焦特定的文化主题或节庆活动,提供更加丰富多样的文化体验。不同于基本陈列,临时展览的展示内容通常更加灵活和多变,能够及时响应社会热点或节庆时段的需求,展现非物质文化遗产的动态传承与发展。通过临时展览,博物馆能够深入挖掘某一非物质文化遗产的历史背景、技术特色与社会意义,并结合现代科技手段如虚拟现实、互动式媒体或沉浸式体验,使观众在短时间内得到更加直观和全面的感知。临时展览不仅包括实物和文献资料展示,还常通过现场演示、专家讲解和文化体验活动,进一步增强观众的参与感和互动性,激发其对非物质文化遗产的兴趣与理解。临时展览的另一大特点是其能够根据展期不断调整和更新,这种灵活性使其在展示非物质文化遗产时,能够更好地融入当前的文化趋势和观众需求,促使传统文化元素在现代社会中焕发出新的活力与吸引力。

新理念打造“非遗+”展览新模式。“非遗+”展览新模式是指在非物质文化遗产展示领域,采用创新理念、独特的策展思路及多维展示方式,力求为观众呈现一种全新的文化体验。其通常以具有代表性的非物质文化遗产项目为主题,每个项目以其独特的文化表现形式和历史背景为基础,构建跨时空的文化对话。这种展览模式突破传统的静态展示方式,结合数字技术、互动媒体、虚拟现实等现代手段,使非物质文化遗产的展示更加生动和多元。展览内容不仅仅局限于实物和图片,还包含了非物质文化遗产技艺的现场演示、专家讲解、沉浸式体验等多种元素,促进了观众与非物质文化遗产之间的深度互动。这种展览模式还将传统技艺与现代创意结合,传承与创新并行,使非物质文化遗产在当代语境下焕发新生。

结合展览开展“公共教育”“研学”新体验活动。在非物质文化遗产展示中,开展“公共教育”和“研学”新体验活动为博物馆带来了更加深入和多元的观展体验。通过将非物质文化遗产展示与教育功能相结合,博物馆不仅成为展示传统文化的场所,更成为激发观众学习和思考的空间。公共教育活动旨在通过多样化的教育形式,将非物质文化遗产知识传递给更广泛的社会群体,包括学校、社区及各类社会团体(如图2所示)。博物馆组织的讲座、互动体验和手工艺工作坊等活动,为参与者提供了亲身体验非物质文化遗产技艺的机会,从而加深其对传统文化的理解与认同。同时,研学活动通过与学校教育课程的结合,将非物质文化遗产融入学生的学习过程中,让学生在博物馆这一开放的学习环境中,亲身感受和实践传统技艺,理解其背后的文化背景。

拥抱新科技,促进非遗新赋能。随着虚拟现实、增强现实、3D扫描、全息投影等数字技术的发展,博物馆在展示非物质文化遗产时实现了空间和时间的突破,使传统文化的传播与传承得以更为深入地表达。通过营造互动和沉浸式体验,博物馆让观众不仅能够感受到非物质文化遗产项目的制作过程,还能如同亲历一般参与到与文化相关的场景中。虚拟现实技术通过逼真的环境再现,为传统节庆或工艺制作提供身临其境的沉浸感,极大地提高了体验的真实感和感染力。增强现实技术则借助数字化手段将文化信息与物理展示空间相结合,赋予传统文化更为鲜明的背景展示和内容叙述,使观众更全面地理解非物质文化遗产背后的深层意义。全息投影技术的应用,使传统的技艺、表演艺术等能够在空间中立体呈现,为观众带来更加生动、互动的体验。这些新科技为非物质文化遗产展示提供了更多创新的表达方式,也突破了传统展示方式的局限,使非物质文化遗产的传承不再仅仅依赖物理空间和形式,而是通过技术手段实现了全新的赋能。同时,科技的引入不仅增强了观众的互动体验,也提高了非物质文化遗产在现代社会中的认知度,促进了传统文化的现代化转化与全球传播。

非物质文化遗产在博物馆中的活化利用路径

在非物质文化遗产保护大生态系统中,合理开发利用是前提,数字技术是载体,传承人梯队是关键,“融活”场景是核心,四要素互通互联、相辅相成,形成了有机统一的非物质文化遗产保护优化路径解释框架(如图3所示)。

加强教育与公众参与。开展博物馆教育活动。通过组织多元化的教育项目,博物馆不仅向公众传递非遗知识,还能激发大众对传统文化的兴趣和认同。博物馆可以根据不同年龄段和受众群体的需求,设计多样化的教育活动,如专题讲座、互动体验和手工艺制作工作坊等。这些活动通过生动的讲解和亲身实践,让参与者不仅能够了解非物质文化遗产的历史与背景,还能通过动手操作加深对传统文化元素的理解。博物馆还可以与学校合作,把非物质文化遗产纳入教学内容,组织学生参与研学活动,提供实际观察和学习传统技艺的机会,让学生在体验中感受非物质文化遗产的独特魅力。在节庆活动和特定主题的展示期间,博物馆还可以举办非物质文化遗产表演(如图4所示)和互动活动,将传统艺术形式与现代观众的兴趣结合,增强他们的参与感和体验感。这些活动不仅能加深公众对非物质文化遗产的认知,还能促进其在当代社会的传承与发展。

非物质文化遗产的传承与体验。博物馆通过设立工作坊、邀请传承人现场展示技艺等方式,能够有效地将传统文化与现代观众的互动需求结合。对于传统手工艺、民间舞蹈、戏曲等非物质文化遗产项目,博物馆通过组织观众亲身参与其中,不仅能让他们更深刻地理解这些文化形式的内涵,还能激发他们的兴趣和参与感。在这样的互动环境中,观众可以直接体验传统技艺的制作过程,感受这些技艺所承载的历史和文化价值。博物馆还可以邀请非物质文化遗产传承人和民间艺人定期开展技艺展示和教学活动,让观众不仅能通过观赏了解技艺的精湛,还能亲自参与创作或演绎,从而使这些传统文化得到更广泛的传承和复兴。

强化合作与社区参与。博物馆与地方社区的紧密合作,不仅能使非物质文化遗产在当地得到更好地传承,还能增强居民对地方文化的自豪感和归属感。通过与地方政府、民间组织以及社区团体的联合,博物馆能够设计出具有地方特色的文化项目,推动社区成员积极参与非物质文化遗产活动的策划与实施。通过举办地方性的节庆活动、传统技艺展示、民间艺术表演等,博物馆将非物质文化遗产与社区的日常生活紧密结合,让传统文化在本土社会中焕发新的活力。为了更好地保护和传承非物质文化遗产,博物馆还可以设立“非物质文化遗产传承基地”,为非物质文化遗产技艺的传承人提供展示和教学的平台。

找准保护与开发的平衡点,促进非物质文化遗产保护和旅游开发良性互动。博物馆在非物质文化遗产保护工作中,必须采取合理的规划和设计,以避免过度商业化带来的文化遗产失真或消失的风险。为此,博物馆应与地方政府、文化旅游部门以及相关企业共同合作,制定有效的保护和开发策略。非物质文化遗产项目的开发不应仅仅根据游客需求来决定,而应充分考虑其文化独特性和历史价值。在开发和展示过程中,博物馆需要创新方式,使非物质文化遗产既能满足现代社会的需求,又能保留其核心价值。在旅游开发过程中,博物馆可以通过设立文化体验区、传统工艺展示和非物质文化遗产项目的现场参与等方式,让游客在参与互动中体验和感知非物质文化遗产的魅力,同时避免过度商业化对传统文化造成的不利影响。

把握科技与创新的趋势,焕发非遗数字化传播与传承活力。在非物质文化遗产的数字化传播与传承过程中,把握科技与创新的趋势非常重要。随着技术的不断进步,博物馆应积极采用数字技术来保护和传播非物质文化遗产,打破时空的限制,实现其在全球范围内的传播与互动。通过数字化手段,传统的非物质文化遗产项目可以转化为虚拟资源,使观众能够在任何时间、地点以更加生动、真实的方式进行观赏与体验。博物馆可以通过3D扫描、全息投影、虚拟现实和增强现实等技术,对传统技艺、表演艺术和民俗活动进行全方位数字化保存,既保留了其原始风貌,又增加了现代观众的沉浸式体验感。数字化展览不仅能够提高观众的参与度,还能通过社交媒体和在线平台,将非物质文化遗产推广到更广泛的群体中,以激发他们对传统文化的兴趣。

注重从“造物”到“造境”的转变,推动非遗融入现代文旅休闲生活。推动非物质文化遗产融入现代文旅休闲生活,需要从单纯的物品展示转向更为综合的文化环境构建。博物馆可以将非物质文化遗产元素嵌入更广泛的文化旅游体验中,通过创新的展示方式超越传统的局限,为观众打造更具沉浸感和互动性的空间。传统技艺和生活方式可以与现代休闲活动结合,博物馆可以设置非物质文化遗产体验区,让游客在参与休闲娱乐的同时,直接接触和体验传统文化。同时,非物质文化遗产项目也可以融入旅游景区和文化街区中,与现代设计理念相结合,通过艺术装置、互动空间以及现场表演等方式,创建与传统文化相契合的动态环境。

综上所述,博物馆作为非物质文化遗产保护和传播的重要平台,发挥着非常重要的作用。非物质文化遗产不仅仅是历史的见证,更是活生生的文化传承体,在现代社会中具有极高的文化、社会和经济价值。博物馆在展示非物质文化遗产时,不应仅仅停留在静态的物品展示上,而应通过创新展示手段、加强公众互动与参与、推动科技与创意产业的融合等方式,充分挖掘其内涵,促进传统文化的现代化转化。未来博物馆需要在保护的基础上推进非物质文化遗产的活化利用,找到保护与创新之间的平衡点,进一步巩固其在全球文化交流中的重要地位。

[作者单位:内蒙古乌兰察布市博物馆(乌兰察布市文物保护中心)]