“非遗+”视角下“浦北舞青龙”发展路径

作者: 苏帆 周辰浩 蔡洋阳 符斌

浦北舞青龙作为广西浦北县乐民镇的民俗庆典,2012 年入选自治区级非物质文化遗产名录。它历史悠久,蕴含丰富文化内涵,承载着民众的精神信仰和地方文化传承。然而,在现代社会发展进程中,其传承与发展面临诸多困境,如年轻一代参与度低、资金短缺、宣传推广不足等。为此,文章通过实地调研,从多维度综合研究,提出基于“非遗+”的发展策略,旨在构建系统的传承发展框架,助力浦北舞青龙在现代社会重焕生机,传承地方文化,丰富世界文化多样性。

“浦北舞青龙”是浦北乐民镇的全民性民俗庆典,距今已有二百多年历史。每年农历八月十五中秋夜,当地都会举行盛大活动,以此祈求国泰民安,这既是当地民众精神信仰的寄托,也是地方文化传承的象征。其蕴含丰富历史文化信息,研究保护它有助于传承地方文化,增强民族文化认同感,丰富世界文化多样性,也有助于当地发展特色文化旅游品牌,促进当地经济发展,提升地方文化知名度。

当前,浦北舞青龙在传承与发展方面面临诸多挑战。例如,年轻一代对传统文化关注度降低,参与积极性不高,传承出现断层;文化多元化使外来与流行文化挤压本土文化的生存空间,致使浦北舞青龙的影响力逐渐减弱;同时,传统口传心授的传承方式也难以适应现代文化传播需求。

笔者深入乐民镇,通过挖掘浦北舞青龙的历史资料,实地观察各仪式环节,与传承人、参与者和居民进行访谈,从文化传承、旅游开发、教育传承、数字化传播等多维度开展综合研究,挖掘文化内涵并提出传承策略,同时探索浦北舞青龙与旅游融合的新模式,如将其纳入学校教育以培养青少年传承意识,利用信息技术创新传播方式等,为浦北舞青龙的可持续发展提供全面方案。

浦北舞青龙概述

浦北舞青龙历史悠久,其起源有两个流传较广的版本。

“龙伏虎”。乾隆年间,廉州知府康基田与陈地师巡查至土地干旱贫瘠、庄稼歉收的乐民镇,陈地师发现是白额恶虎破坏风水致土地干涸,便在中秋节组织群众舞青龙镇虎,此后中秋舞青龙以求国泰民安、风调雨顺的习俗便流传下来。

“水克火”。乐民镇地处山区,水资源匮乏,秋季常干旱,百姓认为青龙属水,有掌控雨水之力,于是在中秋夜舞青龙祈雨,这体现了对自然的敬畏和对美好生活的向往。

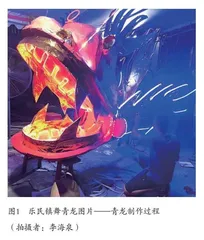

浦北舞青龙的制作过程颇具匠心,表演流程也极具仪式感。中秋节前半个月,乐民镇5个龙队便选用当地质地坚韧、柔韧性好的竹子砍成竹条搭框架,用铁丝拼接塑形,糊裱红色砂纸,搭配黄、绿、黑贴纸装点细节,如今还融入LED灯带和镭射灯(如图1所示)。中秋节清晨,龙队组织各户代表举行敬山神仪式,随后割芭蕉叶扎制龙身。

太阳下山前,众人点燃煤油灯等待起龙(如图2所示),晚上六时十八分起龙仪式开始,晚上六时五十八分五条青龙全部启动。龙首随龙珠指引,带领龙身到各家门前跳青龙舞步。晚上九时三十分,四个龙队汇聚十字街(如图3所示)。

晚上十时后,各青龙回山神庙举行屠龙仪式,群众哄抢龙骨与装饰(如图4所示),结束后喝龙粥,祈祷来年风调雨顺。

浦北舞青龙体现了自然崇拜与祈福文化,表达了对雨水的渴望、对自然力量的敬畏以及祈求国泰民安、家庭幸福的愿景。

浦北舞青龙发展现状及面临问题

浦北舞青龙作为自治区级非物质文化遗产,传承发展成果与挑战并存。传承人韦锦璠自幼钻研、技艺精湛,且在传承教学方面持续耕耘。为促进文旅融合,乐民镇打造以舞青龙为核心的民俗文化旅游品牌,“青龙文化周”在中秋假期吸引大量游客。游客能赏舞龙、品美食、购纪念品。当地还整合周边旅游资源开发特色线路,提升了知名度和影响力,带动当地经济发展。

在现代社会发展进程中,浦北舞青龙的传承与发展遭遇了诸多严峻挑战。例如,年轻一代受时尚流行文化影响,对传统民俗文化关注度降低;当下传承人群体以中老年人为主,平均年龄超50岁,30岁以下的传承人极少;舞青龙制作工艺和表演技巧复杂,需长期学习实践;舞青龙制作和表演依赖资金支持,而当前资金来源主要依赖政府补贴和民间自筹,渠道单一。浦北舞青龙仍依赖传统宣传方式,在网络和社交媒体平台上曝光度低,相关信息少,搜索量和关注度远低于知名非遗项目。此外,浦北舞青龙的文化和旅游价值难以充分挖掘,表演形式传统,文化产品单一,难以满足现代观众的多样审美需求。

浦北舞青龙发展的对策探讨

将浦北舞青龙纳入校本课程,是培育传承新生力量的关键。教育部门与学校应协同组织民俗专家、传承人和教育工作者,编写涵盖舞青龙起源、制作工艺及文化内涵的课本,并配以图文与步骤说明。同时,借助现代信息技术,开发教学视频、动画演示,为学生提供多元学习资源。

课程设置需兼顾理论与实践。理论课程传授舞青龙历史文化知识,可以邀请专家举办讲座,增强学生对传统文化的认同感;实践课程则让学生在专业指导下参与龙首制作、舞龙技巧学习,以提升其动手能力与身体素质,培养其对舞青龙的兴趣。

当前,乐民镇中心小学成立了“青龙扬威”社团,旨在培养年轻力量,助力舞青龙传承。社团邀请传承人进校园担任兼职教师,传授技艺与传承故事。学校提供场地、设备和资金支持,招募热爱传统文化的学生参与。社团通过丰富活动形式推动传承,例如,参与校内外文化活动,展示舞青龙魅力;邀请外地舞龙团队或非遗传承人交流;组织学生参观相关展览,拓宽学生文化视野。

挖掘浦北舞青龙文化价值,设计文创产品。手办精细刻画舞龙动作,服饰融入舞青龙图案和色彩,并注重材质与版型。文具设计融入舞青龙元素,如笔记本封面用舞龙插画,书签选用不同材质并搭配彩色丝线。文创产品设计运用现代技术,结合流行审美创新演绎文化元素,注重产品实用性与便携性。

明确品牌定位,突出舞青龙文化内涵与地域特色。品牌名称简洁易记,标识融合核心元素,以提升辨识度。积极参加文化展会,展示文创产品,收集反馈改进产品。借助新媒体平台,建立官网和社交媒体账号,发布相关内容,借助短视频传播,开展线上互动活动,与博主、网红合作,提升品牌知名度与美誉度。

打造青龙体验一条街,融合浦北传统建筑元素与舞青龙文化。建筑外观采用青砖、黛瓦,木雕、石雕融入舞龙图案,外墙绘制舞龙壁画,屋顶设置龙形装饰构件,展现文化脉络。景观设施呼应文化主题,街道入口设置青铜龙首雕塑,中心广场设置舞龙群像雕塑;路灯杆挂文化标语灯笼,街道两旁种植榕树、竹子等特色植物,实现自然与人文景观融合。

设置多元体验项目,吸引游客感受舞青龙文化。例如,增加舞龙表演场次,创新表演形式,融入灯光特效、现代音乐,邀请游客互动(如图5所示);设立舞龙制作工坊,配备工匠与工具,让游客在指导下参与制作,留作纪念;设立民俗展示区,展示舞龙道具、起源传说与发展历程,定期举办民俗讲座,邀请专家与传承人解读文化价值与传承意义。

与抖音、哔哩哔哩等热门直播平台合作,借助其用户基础与传播能力,在重要节日直播舞青龙活动,配备专业解说员讲解文化内涵。并邀请网红参与活动,第一视角分享体验、解答疑问;设置问答互动环节,发放特色文创纪念品,吸引年轻观众群体。

通过拍摄纪录片,全面展现舞青龙历史文化与传承故事。运用先进拍摄技术,采访传承人和当地居民,记录口述历史,与情感故事相结合,使纪录片更具人文关怀与情感温度。制作完成后在电视台和网络视频平台播放,充分发挥地方媒体的权威性与网络媒体的传播能力,增强人们对非物质文化遗产的保护意识。

建立内容完善的浦北舞青龙数字化数据库,全面收集整理舞青龙的起源传说文字资料、各个历史时期的图片、不同年份下的表演视频等。同时,运用VR(虚拟现实)、AR(增强现实)技术,开发一系列体验项目,让观众仿佛置身于舞青龙的表演现场,与传统文化实现跨越时空的互动。

浦北舞青龙作为广西壮族自治区级非物质文化遗产,其起源传说体现人与自然关系,制作表演彰显工艺与民俗庄重,文化内涵兼具传承、凝聚和经济价值。针对人才、资金、宣传、创新等难题,非遗进校园、文创开发、打造体验街、直播记录等对策形成系统框架助力其发展。未来,浦北舞青龙定能重焕生机,成为传统文化的闪耀之星,为文化多样性添彩。

(作者单位:1.浦北县乐民镇人民政府;2.广西外国语学院)