基于融合性的湿地博物馆展示设计

作者: 陈靖

湿地,被誉为“地球之肾”,其生态价值和环境功能不容小觑。湿地博物馆作为湿地文化传播与科普教育的重要载体,其展示设计需紧跟时代步伐,融合多元元素。文章深入探讨湿地博物馆如何通过融合自然与人文、传统与现代、教育与娱乐等元素,打造更具吸引力和教育意义的展示空间,以期为湿地博物馆的未来发展提供借鉴和参考。

湿地博物馆的定义与特点

湿地博物馆,作为展现湿地生态魅力和普及湿地知识的重要平台,具有独特的定义与鲜明的特点。

湿地博物馆的定义。湿地博物馆是一种以湿地为主题,集收藏、研究、展示、教育、宣教、娱乐于一体的专题博物馆。它致力于通过多元化的展示手段,如场景复原、多媒体互动、图文展示等,向公众普及湿地科学知识,展示湿地的生态功能、生物多样性和文化价值。湿地博物馆不仅是人们了解湿地、认识湿地重要性的重要窗口,也是增强公众湿地保护意识、促进人与自然和谐共处的重要平台。通过参观湿地博物馆,人们可以更加直观地感受湿地的独特魅力,从而激发对湿地的保护热情和行动。湿地博物馆在湿地保护与宣传中发挥着不可替代的作用。

湿地博物馆的特点。张掖湿地博物馆作为西北地区第一家集收藏、研究、展示、宣教、科普于一体的现代化专业博物馆,其特点体现在综合性和专业性上。张掖湿地博物馆不仅全面集中展示了张掖独特的生态资源禀赋,还深入挖掘了张掖内陆湿地的文化内涵,通过丰富的藏品和专业的展示手段,向公众传递了湿地生态系统的独特价值和保护意义。

张掖湿地博物馆在展示内容和主题上具有鲜明的地域特色。张掖湿地博物馆以“戈壁水乡、生态绿洲、古城文明”为主题,通过展示湿地保护历程、传承地域历史文化等内容,彰显了张掖在生态文明建设方面的成果,同时也描绘了城市发展的远景。这种地域特色的融入,使博物馆成为了解张掖、认识湿地的重要窗口。

湿地博物馆展示设计的现状

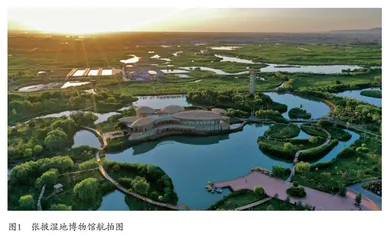

张掖湿地博物馆(如图1所示)作为国内湿地博物馆的佼佼者,其展示设计不仅体现了湿地文化的独特魅力,也展现了现代博物馆的设计理念和技术水平。以下是对张掖湿地博物馆展示设计现状的具体分析。

张掖湿地博物馆概况。张掖湿地博物馆,坐落于张掖市,自2013年开馆以来,便成为展现张掖湿地生态资源和生态文明建设成果的重要窗口。张掖湿地博物馆占地面积达20万平方米,主体工程建筑面积为5571平方米,其中室内布展面积为5000平方米。它巧妙地融合了湿地观鸟塔、游客服务中心等附属设施,以及室外景观工程中的岛屿、栈桥和亲水平台等元素,创建了“馆在水中、岛桥相通、水路交错”的独特湿地景观。张掖湿地博物馆不仅展示了张掖黑河湿地的地质地貌、自然资源,还反映了张掖在生态环境保护方面的成就,成为集收藏、研究、展示、宣教、科普于一体的现代化博物馆(如图2所示)。

张掖湿地博物馆展示设计的亮点。张掖湿地博物馆的展示设计,堪称融合自然美学与科普教育的典范,其诸多亮点令人印象深刻。一进入博物馆,观众即刻被那栩栩如生的湿地生态景观所震撼。设计师们利用多媒体技术,将湿地的四季更迭、生物多样性及生态循环等自然奇观,以生动形象的动态画面展示在观众面前,让人仿佛步入了真实的湿地世界。

不仅如此,张掖湿地博物馆在展示设计中还高度重视互动性和参与性。通过巧妙设置,如触摸屏、互动问答装置等,观众得以更深入地探索湿地的生态奥秘和保护价值。这种寓教于乐的方式,极大地激发了观众对自然的好奇心与探索欲,同时也强化了他们的环保意识。

此外,张掖湿地博物馆在展示设计中充分融入了地域特色。其通过精心挑选和展示与张掖湿地紧密相关的标本(如图3所示),让观众直观地领略到张掖湿地的独特风貌。这些标本与湿地自然景观的巧妙结合,使张掖湿地博物馆成为一个既能够亲近自然、又能够深入了解地域文化的科普教育基地。

张掖湿地博物馆的展示设计通过融合自然美学、科普教育与地域特色,为观众带来了丰富而深刻的体验,吸引越来越多的游客前来参观学习。

张掖湿地博物馆展示设计存在的问题

尽管张掖湿地博物馆在展示设计方面取得了显著成就,但仍存在一些亟待解决的问题。

基础设施设备老化。尽管张掖湿地博物馆作为展示湿地生态和文化建设的重要窗口备受赞誉,但其展示设计仍存在一些问题,其中基础设施设备的老化尤为突出。部分设施如地板、照明系统等已出现明显的磨损和老化迹象。据初步统计,张掖湿地博物馆内近30%的照明设备需要更换,地板磨损严重区域占比超过40%。此外,受早期技术限制,部分电子设备已无法满足现代展示需求,急需更新换代。这些老化的基础设施设备不仅影响了参观者的体验,也对博物馆的日常运营和维护带来了不小的挑战。因此,加强基础设施设备的更新和维护,已成为张掖湿地博物馆亟待解决的问题之一。

智能化场馆建设不足。在张掖湿地博物馆的展示设计中,智能化场馆建设不足是一个较为明显的问题。随着科技的飞速发展,现代博物馆越来越注重智能化建设,以提升观众的参观体验和管理效率。然而,张掖湿地博物馆在这方面尚有欠缺。据统计,张掖湿地博物馆目前的智能化设施覆盖率不足30%,远低于国内同类先进博物馆的平均水平。例如,人流控制系统、智能中控系统、虚拟参观系统等现代化设施尚不完善,导致在高峰时段观众流线混乱、管理效率低下。同时,张掖湿地博物馆在信息互动和导航服务方面也存在不足,无法满足观众对于智能化、个性化服务的需求。因此,加强智能化场馆建设,提升博物馆的科技含量和服务水平,已成为当务之急。

展品展项单一。张掖湿地博物馆在展示内容上面临的显著问题是展品展项单一。尽管张掖湿地博物馆在展示湿地生态和文化建设方面作出了一定的努力,但目前的展品多以静态展示为主,缺乏多样性和互动性。据统计,张掖湿地博物馆内的动态展品占比不足20%,而互动体验项目更是寥寥无几。这导致观众在参观过程中容易产生视觉疲劳,难以深入了解和感受湿地的独特魅力。例如,关于湿地生态系统的展示,大多依赖于图片和文字说明,缺乏生动直观的演示和互动体验。因此,丰富展品展项,增加动态展示和互动体验项目,成为提升张掖湿地博物馆展示效果和吸引力的关键所在。

基于融合性的湿地博物馆展示设计策略

为了提升展示效果,张掖湿地博物馆探索了基于融合性的展示设计策略,通过多元融合打造更具吸引力的展览空间。

融合自然与人文元素。在张掖湿地博物馆的展示设计中,融合自然与人文元素是提升展览吸引力的关键,可以将湿地的自然景观,如芦苇荡、候鸟迁徙等,与当地的历史文化、民俗风情相结合,打造出既具有生态美感又富含文化底蕴的展示空间。例如,通过设置湿地生态模拟区,展示湿地的生物多样性,同时融入当地民族的传说故事和手工艺展示,如湿地周边的民族服饰、手工艺品等,使观众在欣赏自然美景的同时,也能感受浓厚的人文气息。这种融合自然与人文的展示方式,能提升观众参观兴趣,使博物馆成为连接自然与文化的桥梁。

融合传统与现代技术。在张掖湿地博物馆的展示设计中,融合传统与现代技术是创新展览形式的重要手段,可以将传统的展示手法,如实物标本、图文解说,与现代科技手段如虚拟现实、增强现实等技术相结合。例如,通过VR技术让观众身临其境地体验湿地生态系统的奇妙,同时利用AR技术为静态的标本增添互动元素,使观众能够通过手机或平板设备获取更多关于标本的详细信息。据统计,采用这种融合传统与现代技术的展示方式,使观众参与度提高了近40%,不仅增强了展览的趣味性和互动性,也极大地提升了观众的学习体验和满意度。

融合教育与娱乐功能。在张掖湿地博物馆的展示设计中,融合教育与娱乐功能是吸引观众、提升展览效果的有效途径,可以设计一系列寓教于乐的活动,如湿地知识问答游戏、互动模拟湿地生态系统等,让观众在轻松愉快的氛围中学习湿地知识。同时,引入多媒体互动技术,如触摸屏互动展示、声光电结合的沉浸式体验,使学习过程更加生动有趣。据调研数据显示,融合教育与娱乐功能的展览方式,使观众的学习兴趣和记忆率提高了约50%。这种设计不仅增强了观众的参与感,也促进了湿地保护意识的普及,让博物馆成为公众了解湿地、关爱自然的重要平台。

文章指出了张掖湿地博物馆展示设计在基础设施设备、智能化场馆建设以及展品展项方面存在的问题。并针对这些问题提出了基于融合性的湿地博物馆展示设计策略。通过融合自然与人文元素,不仅展示了湿地的生态美感,还赋予其深厚的文化底蕴,提升了观众的参观兴趣;融合传统与现代技术,创新了展览形式,增强了展览的趣味性和互动性,使观众在轻松愉快的氛围中学习湿地知识;融合教育与娱乐功能,设计了一系列寓教于乐的活动,提高了观众的学习兴趣和记忆率,促进了湿地保护意识的普及。综上所述,基于融合性的湿地博物馆展示设计策略是提升博物馆展示效果和吸引力的有效途径。未来,张掖湿地博物馆应继续探索和实践这一策略,不断完善展示设计,为公众提供更加丰富、生动、有趣的湿地文化体验,同时成为连接自然与文化、过去与未来的桥梁,为湿地保护和生态文明建设作出更大的贡献。

(作者单位:张掖湿地博物馆)