新疆博物馆彩绘陶器文物的色彩保护与保管环境调控

作者: 王媛媛

文章围绕新疆博物馆彩绘陶器文物全面展开,旨在揭示其深厚底蕴与守护之道。在文物研究层面,系统分类并详述各类彩陶,如生活器具满足日常所需、祭祀用品承载精神祈愿、艺术装饰品尽显古人匠心……同时聚焦文物保护难点,深入剖析环境因素的影响,如温湿度、光照、空气污染、生物因素等。并结合新疆博物馆的实际情况,提出具有针对性的彩陶文物保护与保管措施,为保护彩绘陶器文物提供借鉴。

在人类原始文化遗址中,有许多绘有各种彩色图案花纹的陶器,在考古学上被称为“彩陶”。彩陶器,既是古代人类社会中日常的生活用具,又是人类原始文化中极其珍贵的艺术品。当后人看到这些彩陶时,无不为它们黑红相间的明快色彩,粗犷多变的线条所组成的图案纹饰所折服。这些彩陶器上多样化的色彩纹饰不仅是当时制陶技艺日益精湛的见证,更是古人情感的寄托、思想的表达与精神追求的生动载体。

新疆博物馆彩绘陶器文物色彩分析

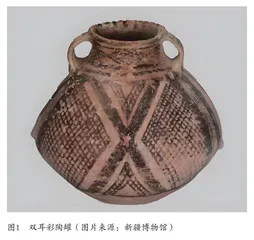

新疆博物馆7号展厅内的双耳彩陶罐距今约4100年—3200年。口沿微敞,颈部微微束起,圆折肩,下腹略微内曲,平底设计。口肩部对称分布着两个环形耳,采用黑红对比的方式,以红色陶衣作底,黑色颜料绘制图案花纹,二者鲜明对比,让图案醒目且极具视觉冲击力,彰显简洁明快美感,像巴里坤大河公社出土的单身彩陶壶便是如此。同时,通过线条粗细、疏密变化及图案重叠、交错等营造色彩层次,如菱格网纹、三角纹中黑色线条的不同排列组合,使画面产生远近、深浅的效果,更具立体感。从色彩象征来看,红色寓意着生命、活力与繁衍,体现了对生命的敬畏及对美好生活的向往,极具视觉吸引力,且兼具实用性与装饰性;黑色给人以神秘、庄重之感,或与宗教信仰、巫术仪式有关,象征神秘力量或超自然存在,也利于勾勒规整图案体现秩序追求(如图1所示)。

新疆博物馆所展出的这件彩陶盘距今约3200年—2800年,出土于哈密市亚尔墓地。这件彩陶盘上有一个十分显眼的十字架图案,引人注目,四周装饰着规则的条纹。从先秦时期开始,新疆人民对条形纹饰的喜爱一直延续至今,这不仅是艺术的传承,更是文化的象征。彩陶盘,是工艺美术的杰作,其来源更是广泛,大多源自新疆地区史前文化遗址,年代从新石器时代绵延至青铜时代。制作工艺精良,融合手制与轮制,造就圆形、敞口、平底且尺寸各异的器型。在纹饰图案方面,几何图案丰富多样,三角纹、菱形纹、方格纹、弦纹等经重复、组合、变形,形成极具韵律感的纹饰,像三角纹带状排列、菱形纹大面积填充,尽显古人对几何美的把控。植物图案以花瓣纹、树叶纹为代表,或写实或抽象,花瓣简化为圆、椭圆组合,树叶纹勾勒形状脉络,投射出对自然植物的关注。动物图案涵盖鱼、鸟、兽纹,鱼纹灵动展现游动身姿,鸟纹突出特征呈现飞翔栖息之态,兽纹抽象勾勒轮廓动态,或关联图腾崇拜、狩猎生活。色彩运用更是精妙,黑红搭配为主流,红色陶衣打底,黑色绘制纹饰,对比强烈,醒目吸睛,彰显简洁明快风格。绘制中巧用线条粗细、疏密与图案重叠、交错,营造立体空间感,增添色彩层次。从文化意义探究,艺术价值颇高,精美的纹饰、和谐配色与独特造型,凝聚古人艺术创造力与审美,为古代艺术研究提供了实物依据(如图2所示)。

新疆博物馆8号展厅所展出的这件莲纹陶罐可追溯至魏晋十六国(220年—439年)时期。其造型独具特色,盘口搭配宽沿,平底微微内凹,上腹部均匀分布着六个系,系上压印的短线纹增添了细腻质感,颈腹部的凹弦纹规整排列,弦纹之间巧妙装饰着三角纹、莲瓣纹以及凸棱,莲瓣纹间还穿插着由双圆圈构成的三角纹和梅花纹,整体布局疏密得当,富有韵律。在纹饰方面,除了上述提及的各类纹样之外,还有一些细节值得留意。莲瓣纹的线条流畅且细腻,瓣尖微微翘起,仿若真实莲花花瓣的灵动之态,每一片莲瓣都雕刻得栩栩如生。三角纹以尖锐的角度和规整的排列,与圆润的莲瓣纹相互映衬,形成刚柔并济的视觉效果。梅花纹则以简洁的五瓣造型呈现,花瓣中心或有微微凹陷,使其更具立体感,点缀于莲瓣之间,为整个罐体增添了一份雅致。从色彩情况来看,历经岁月洗礼,陶罐表面虽有一定程度的褪色,但仍能看出原本是以淡黄色或米色为底色,这种淡雅的底色仿若为纹饰提供了一块天然的画布,使得后续装饰其上的纹样更加醒目。在莲瓣纹、三角纹及梅花纹等纹饰部位,采用了深褐色或红褐色进行勾勒与填充,深浅色彩对比鲜明,进一步突出了纹饰的精美(如图3所示)。

环境因素对彩绘陶器文物色彩的影响机制

温湿度的影响。文物出土后,原有的平衡环境被打破,温、湿度的变化会影响彩绘陶器文物的保存。温度波动引发陶器胎体热胀冷缩,因彩绘层与胎体热膨胀系数有别,长期累积会使彩绘与胎体结合力变弱,出现剥落、龟裂等问题,如一些彩绘陶罐受大温差影响,彩绘出现裂纹、褪色、脱落等问题。湿度方面,高湿度令水汽被陶器多孔胎体吸收,导致胎体膨胀、彩绘颜料可溶性成分溶解迁移,色彩晕染模糊;低湿度使敏感的颜料层快速失水,导致颜料层卷曲、起翘、脱落。胎体的失水,造成干裂、脆化、褪色粉化,如彩陶在雨季和旱季分别受高、低湿度冲击,文物受损严重,且温湿度频繁波动加速文物材质的物理化学反应,促使颜料老化。

光照的影响。自然光含紫外线、可见光与红外线等,其中紫外线能量高,可破坏颜料分子中化学键,使发色基团受损,如含朱砂颜料的彩绘陶俑受太阳光直射,朱砂化学键断裂,颜色由红转灰白。人工照明光若强度大、照射久,同样有害,尤其对含光敏性颜料文物,会激发颜料分子电子至高能态,致分子重排、分解,色彩改变。此外,光照生热会加速颜料老化干裂,加剧色彩损坏,因此,文物展示与存储环境需精细调控光照。

空气污染的影响。二氧化硫多源于煤炭燃烧、工业废气,具有强氧化性与酸性,在新疆采暖期其浓度高,容易与彩绘颜料的金属离子发生反应,如使铅白颜料变为硫酸铅,改变色泽、降低强度、易剥落。氮氧化物源于汽车尾气、化工生产,其形成硝酸气溶胶腐蚀颜料分子结构,对含有机成分的颜料破坏力大,还能协同二氧化硫加速酸雨形成,损害文物。颗粒物来源广,新疆地区风沙大、含量高,其在文物表面沉积影响观赏,所含物质易与颜料反应,如含铁颗粒物使部分颜料变色,损害文物美感与信息承载功能。

生物因素的影响。新疆部分环境利于微生物滋生,霉菌、细菌分泌有机酸、酶侵蚀彩绘颜料,使色彩褪色、纹饰模糊,如在高湿度的库房彩绘陶器容易受霉菌侵害。昆虫也危害文物,蠹虫、白蚁啃食陶器胎体有机杂质,蛀蚀木质部分,破坏结构完整性,致彩绘附着不稳,易剥落,昆虫活动还会留下杂质,助微生物滋生。因此,防控生物侵害也是环境调控重点。

彩绘陶器文物的保管环境调控策略与技术手段

温湿度调控。首先,引入智能温湿度控制系统,在展厅、库房布置高精度传感器,实时采集数据并传至中央控制系统,依预设阈值自动调控。温度高时启动空调制冷,低时启用供暖,像低温辐射地板采暖系统可均匀升温,避免文物损伤。湿度调控同理,新疆气候干燥,适用加湿机,预防文物干裂粉化。其次,优化建筑围护结构,外墙、屋顶、门窗等使用聚苯板等隔热材料,选用双层中空玻璃断桥铝门窗并加密封条,以减少外界气候影响,稳定室内温湿度。合理规划通风系统,依据室内外温湿度、空气质量选择通风模式。过渡季时选择自然通风引入新鲜空气平衡温湿度,极端气候时选择机械通风预处理室外空气再送入,防止温湿度骤变。最后,依据文物特性设置精准温湿度范围,如18℃~22℃、25%~30%,并建立监测预警机制,偏离时即报警,以便人工干预。

光照控制。博物馆应淘汰含紫外线高的灯具,安装无紫外线或过热的冷光源照明,如LED灯具等,以过滤紫外线,从源头上降低损害。依据文物对光照的敏感程度调整参数。展厅陈列文物的光照强度宜在300勒克司以下,光敏性强的降至50~100勒克司,使用智能照明系统按客流等调整亮度与时长。有时也可使用滤光片优化光照,防止直射光;灯具或展柜玻璃加装滤光片,精细过滤光线,营造适宜的光照微环境。

空气污染治理。一方面,博物馆内配备先进空气净化设备,如HEPA过滤器拦截颗粒物,活性炭吸附有害气体,集成通风系统净化空气。展陈装饰与展陈材料选择环保材料,如水性乳胶漆、无甲醛人造板材或天然木材,刷环保漆,以减少污染源头。另一方面,搭建文物密封展柜与微环境控制系统,密封展柜使用高气密材料与密封条,防止污染空气侵入,微环境系统监测调控展柜内温湿度、有害气体浓度等,确保文物处于洁净空气中。

生物防治。针对微生物,采用物理、化学、生物综合法。物理上,使用紫外线杀菌灯控制照射剂量灭杀微生物;化学上,选择环保型杀菌剂喷雾或擦拭;生物上,引入有益微生物制衡有害菌。针对昆虫,物理防控上,布防虫网;化学上,用天然植物提取驱虫剂制缓释剂型驱害虫,定期检查清洁文物,监测虫害;生物上,建设馆外防虫防潮屏障,如铺砂石、种驱虫植物,防止生物侵害。

本研究聚焦新疆博物馆彩绘陶器文物,深入探究其丰富内涵与保护要点。一方面,细致剖析文物类型,从生活器具、祭祀用品到艺术装饰品,各类彩陶独具魅力,如双耳彩陶罐、彩陶盘、莲纹陶罐,其色彩、纹饰与造型,映射出不同时代新疆地区的社会、信仰与审美。另一方面,着重研究环境因素影响机制,温湿度波动、光照辐射、空气污染、生物侵害,均对文物色彩保护构成挑战。未来,文物保护任重道远,需持续优化技术、促进多学科融合,更要传播文物故事,让后人感受新疆的文化魅力,续写文明华章,让彩绘陶器永绽光芒。

(作者单位:新疆维吾尔自治区博物馆)