基于民俗与传说的人鱼共生之道

作者: 张誉文 陈李彦庆

鱼的形象在文化史中一直扮演着重要角色,它从最初的图画形态发展成为象征性的符号,再演变为文人墨客笔下的艺术意境,其形象的演变反映了人类对于自然界与精神世界的深刻理解和审美追求。随着文化演进,鱼形融入艺术创作,成为内涵丰富、寓意深远的象征。至今,鱼的原型意象在民族文化中依然充满生命力;关于鱼的传说广泛流传,形成了独特的民俗文化,展现了人鱼共生的智慧。

“鱼”“渔”“喻”:鱼“跃”民俗中

鱼文化是中华文化的重要组成部分,其起源可追溯至旧石器时代。当时,鱼类深深融入华夏先民的劳动实践与艺术创作中,成为展现生产智慧与社会生活的重要象征,彰显了古人对自然的理解与依赖。

从鱼到渔。随着历史演进,中国鱼文化渗透物质遗产、礼仪制度及精神活动等各个层面,几乎无处不在,贯穿日常生活。

鱼类作为重要的食物来源,始终在人类进化历程中占据重要地位。人类学家摩尔根曾指出,“鱼类是最早的一种人工食物”,它推动了体力与智力的开发,标志着生产力和适应自然能力的显著提升。从最初的手动捕捉、石器击打、栅栏拦截到围堰排水,渔业技术逐步发展为钩钓、箭射、叉刺、网捞、镖投、笼卡及舟楫驱赶等精细化方式,展现了原始渔业逐渐成为人类早期主要经济形态的演进轨迹。

赫哲族世居黑龙江、松花江及乌苏里江沿岸,其广袤的水域与森林孕育了以渔业为主、狩猎为辅的独特生活方式,形成了鲜明的渔猎文化特色。赫哲族将四季捕鱼的收获巧妙地转化为鱼皮制品原料。怀头鱼、哲罗鱼、细鳞鱼、大玛哈鱼和狗鱼的细腻鱼皮被用于制作独具特色的“鱼皮衣”,而鱼皮裤和套裤则多选用鳇鱼、鲟鱼和鲤鱼的皮。至于“鱼皮靰鞡”,则通常以鲶鱼、细鳞鱼和狗鱼的皮缝制而成。这些工艺品不仅实用,还成为赫哲族身份的象征,在民族服饰中独树一帜,形象鲜明。

从渔到喻。从食物获取到鱼类的捕捉与蓄养,鱼文化在这一过程中不断发展,逐渐承载特定的文化内涵,成为人与自然关系的象征,并衍生出丰富的民俗文化。正如荣格所言:“原始意象源自人类祖先反复积累的相似经验,它们构成了人类心理结构中的深层产物。”

“鱼”作为吉祥的象征,自古广泛流传。《史记·孔子世家》记载,孔子因受赠鲤鱼而以“伯鱼”命名其子,以示重视、吉祥寓意。在孔子故里曲阜,这一传统延续至今:贵宾到访时,主人以鲤鱼相赠,寓意“丰余美满”。这种谐音寄托美好祝愿的习俗,在中国传统文化中尤为独特。

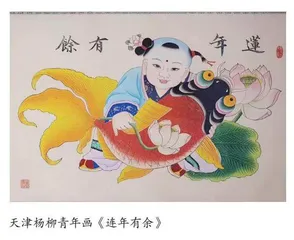

鱼形在民间艺术中亦展现出顽强生命力与深远影响。在绘画等艺术领域,鱼形常与莲花、蝙蝠等吉祥物搭配,象征“吉祥有余”。在东部沿海民居中,鱼形装饰常见于屋檐和角落,经过艺术加工后,成为人与鱼和谐关系的生动象征。

民俗表演中的“拟鱼戏水”生动展现了娱乐与信仰的融合,是追求和谐统一的文化表达。例如,在广西的“闹鱼节”中,两名男子腰缠茅草,在河中翻滚模仿鱼的动作,以祈求驱邪兴利、丰收繁荣。此外,古代妇女在三月三的河中沐浴嬉戏,争食枣儿、鸡蛋,以此象征生育与祈福,体现了拟神与乐神传统的延续。

祭祀仪式中的“鱼祭”习俗自古有之。《礼记》记载,宗庙祭祀中用干鱼或鲜鱼作祭品,以表达对神灵的敬意。这些仪式既展现了古人对鱼的神秘观念,又将其转化为制度化、礼仪化的表达形式。“鱼祭”起源于氏族社会,体现了集体意识,后逐渐由民间习俗发展为朝廷礼仪,成为更广泛的文化实践。尽管当代“鱼祭”礼制不复存在,但其作为传统民俗仍在部分地区传承。

鱼的信仰与崇拜促进了鱼文化的持续发展,并在宗教神话、艺术和仪式中得以丰富与深化,成为文化体系中的重要组成部分。

鱼跃水清:人鱼守护共生

浦源村位于周宁,这里的鲤鱼溪与郑氏宗祠共同孕育出一段独特的人鱼守护传说。随着时间的推移,这一传说逐渐演化为具有地方特色的文化符号,成为当地历史和文化的重要见证。

浦源村里说郑氏。《百家姓郑姓汇纂》第六章记载,全国三大郑氏宗祠之一位于安徽郑村,建于明代万历四十三年(1615年),现为民俗博物馆,展示地方民俗特色。另一处在浙江浦江县郑宅镇,其宗祠门额“江南第一家”为明代御笔题写,并保存有《郑氏规范》《郑氏家仪》等家族生活记录,现为民俗文化展示地。第三处则是以忠义仁孝闻名的福建浦源郑氏宗祠。

浦源郑氏宗祠承载着悠久历史。郑氏家族从中原地区逐步迁至东南沿海,以福建东南部为中心向周边扩展,且人才辈出。家族迁徙经历可分为三次:第一次是唐高宗时期,部将郑时中随军入闽,开发漳州;第二次是唐僖宗时期,郑畋之子郑远随军入闽,定居南安,后迁永春,其后代逐步移居闽西、闽南及粤东;第三次是五代十国时期,为避战乱,郑戳等人自荥阳迁入福建。

《周墩区志》记载,明嘉靖年间浦源村的郑德厚英勇无畏,多次带领乡勇抵御匪患。在村庄遭遇劫匪侵袭时,他迅速组织村民迎战,将劫匪逐退。为加强防御,他修筑碉堡,保护村民安全,赢得了乡民的敬重。郑氏宗祠楹联“驱寇展英才千秋足式,兴邦酬壮志盛世堪珍”颂扬了另一位家族英雄郑仁三。郑仁三自幼勤练武艺,以保家卫乡为己任。嘉靖四十二年(1563年),他在沿海地区遭受侵袭时率领乡勇迎敌,身先士卒,虽因寡不敌众而壮烈牺牲,但其忠勇精神永存。他的事迹在浦源村代代相传,成为家族精神与家国情怀的象征。

人鱼共生传佳话。据浦源村长者回忆,该村已有数百年爱鱼护鱼、禁捕禁食的传统。郑氏祖先自河南迁徙至此,开荒种田,修筑村庄,溪河成为赖以生存的生命之水。为保护水源纯净,先祖在溪中饲养鲤鱼,既能净化水质,也减少水源被污染的风险。鲤鱼因此被视为吉祥与安宁的象征。

随着时间推移,村民精心守护,使溪中鲤鱼繁衍昌盛。村规民约应运而生,严禁捕杀鲤鱼。违者需承担经济责任,还须为鲤鱼举行葬礼,并连续三日宴请村民并安排戏班演出。此类规定有效维护了鲤鱼溪的生态,延续至今。村民为保护鲤鱼倾注心力:沿溪建房时修筑石板通道,为鲤鱼提供避难场所;溪边种植葛蒲茂草,防止急流冲走鲤鱼。暴雨过后,村民还会将流落稻田的鲤鱼送回溪中安养。

浦源村人与鱼和谐共生的文化起源于一则传说:相传,一名妇人带着两个孩童乞食至村中,受到郑晋十公家族的热情款待。离开时,妇人显露真身,化作三条鲤鱼游入溪中,象征吉祥与繁荣。鲤鱼被视为“神鱼”后,村民制定乡规,严禁捕捞。为彰显乡规的严肃性,郑晋十公甚至要求其孙子践行,并立下誓约:“若鲤鱼消失,村庄亦难存续。”从此,爱鱼护鱼的传统深深融入村民生活,成为代代相传的文化符号。

自郑氏家族第八代祖先晋十公以特殊方式保护鲤鱼后,鱼葬仪式成为浦源村的重要传统。当鲤鱼自然死亡或意外亡故时,村民认为它们“升天”,并由德高望重的长者主持葬礼。仪式通常伴随焚香、烧纸钱和放鞭炮;若亡鱼数量较多,葬礼规模更为盛大,甚至诵读祭文。在某些情况下,鱼尸会被焚烧成灰,安葬于“鱼冢”中。

在鲤鱼溪的下游,鱼塘旁的两棵古老柳杉树被村民称为“鸳鸯树”。树下矗立着刻有“鱼冢”字样的石碑,象征性地标记着鲤鱼的墓地。这座鱼冢以鹅卵石堆砌成半圆形,前设石碑、香炉等祭祀设施,周围稻田环绕,朝向鲤鱼溪与郑氏宗祠,充分体现了村民对鲤鱼的敬畏与虔诚之情。1986年,村民重修鱼冢,用鹅卵石加固,延续了这一情感寄托。

祭文节选:

“时维,某年某月某日,鲤鱼溪之民众以虔敬之心,奉三炫馨香,一盏清酒,以此祭奠鲤鱼之亡灵,告慰曰:追忆吾祖先,为净化水质而养育尔等,尔辈繁衍生息,遂居涧底,声名远扬,至今已历八百载,人鱼之情深,患难与共,欢乐同享。溪水洋洋,萍藻婆娑,泡沫悠悠,穿梭其间,聚集水族之精华,凝聚山村之灵秀。岂料天不假年,尔灵遽逝,人非草木,岂能无情,含悲忍痛,招尔魂兮,期盼尔灵常在,愿尔裔昌盛繁荣,以彰吾族之博爱。”

浦源村还制定了护鱼十三略,包括村规民约、鱼冢敬鱼、鱼祭敬鱼、放生爱鱼、修坝护鱼等措施,体现了全面的保护理念。这一独特的鲤鱼文化使浦源村成为国内少见的展现人鱼和谐共存的古老社区,其护鱼传统被列为省级非物质文化遗产。村中的鲤鱼奇景还被收录进小学教材,成为乡土文化与自然和谐的重要典范。

共生之道,彼此生长

老子曰:“人法地,地法天,天法道,道法自然。”这正是强调人类应遵循自然规律。孔子也说:“子钓而不纲,弋不射宿。”意为不使用大网捕鱼,不射夜宿之鸟。荀子则提道:“草木荣华滋硕之时,则斧斤不入山林,不天其生不绝其长。”《吕氏春秋》中云:“竭泽而渔,岂不获得?而明年无鱼。”这些古训无不提醒人们对自然应取之有度,遵循时节与规律。

对自然的敬畏与崇敬,自古延续至今,并在传承中不断深化。秉持“绿水青山”的理念,我们见证了荒原复绿的奇迹,环境治理焕发新生。在历史的长河中,文明的繁荣从未建立在对自然的恣意破坏之上。唯有遵循规律,顺应自然之道,方能实现人与自然和谐平衡,开创可持续的未来。

(作者单位:广东技术师范大学 民族学院)