一代代人的青春接力:北大女孩挺进敦煌沙漠守护国宝

作者: 香草

5年前,钟芳蓉因选择北京大学考古系而成为舆论的焦点,令人意想不到的是,随后,她收到来自中国半个考古圈重达25公斤的礼物,这是前辈们对她坚定选择考古事业的支持。从北京大学毕业后,她追随着偶像——“敦煌的女儿”樊锦诗的脚步,从北京大学未名湖畔来到敦煌莫高窟工作,成为新一代“国宝守护人”。

偶像引路,“热搜女孩”学考古

2002年,钟芳蓉出生于湖南耒阳一个农民家庭,父母常年外出打工,她则在家乡与爷爷奶奶一起生活。

尽管生活不富裕,但爷爷奶奶给予了钟芳蓉充足的安全感,培养了她坚韧、勤奋和独立的品质。

钟芳蓉小学快毕业时,村办学校因经营不善关停。无奈之下,她不得不独自前往离家几十公里外的市区上学。钟芳蓉深知父母供她上学很艰辛,所以她学习很努力,从小就明白“知识改变命运”的道理。

2020年夏,成绩优异的钟芳蓉就要高考了。亲友们询问她准备报考什么大学和什么专业。城里的亲戚给钟芳蓉提议:“你最好学金融,毕业后好找高薪工作,赚了大钱可以好好回报你的父母。”钟芳蓉只是微笑着说:“等成绩出来再说。”

高考成绩公布后,钟芳蓉以676分的优异成绩位列湖南省文科第四名。然而,就在父母沉浸在自豪和喜悦中时,却得知钟芳蓉选择了北京大学的考古专业。

前来祝贺的亲友们纷纷议论道:“你都考上北京大学了,怎么还选择考古专业?”“读那么冷门的专业,你这辈子怕是没什么前途了呀!”

对此,刚满18岁的钟芳蓉却向父母解释说:“其实,自从看了《我心归处是敦煌:樊锦诗自述》这本书,我就确定想学考古了。这本书的作者樊锦诗被称为‘敦煌的女儿’,她也毕业于北京大学考古系,为了守护莫高窟、麦积山石窟等国宝,她甘愿放弃大城市的工作和生活,一生扎根于敦煌大漠中。樊先生还荣获了‘最美奋斗者’和‘文物保护杰出贡献者’国家荣誉称号呢!”

面对当地电视台的采访,钟芳蓉笃定地回答:“我之所以报考北京大学考古系,主要是因为喜欢历史,并且想沿着樊锦诗先生的脚步前进,投身祖国的考古工作,为国家的考古事业贡献自己的力量。这样的人生,我觉得更有意义。”

“北大考古女孩”钟芳蓉登上了热搜榜,她的选择在网上饱受争议。但让钟芳蓉感到意外的是,一些考古工作者和考古系大学生,纷纷在网上声援她,称赞她能顶着嘲讽“择己所爱”很了不起。

“高薪的白领工作要有人去做,发掘文物的脏活累活也总要有人干,请坚持你的所选所爱!”一名参与过三星堆发掘的考古工作者给钟芳蓉写了一封鼓励信,还附上了特别的小礼物。

历经磨砺,孤身走进敦煌大漠

不仅如此,一个月内,钟芳蓉竟然收到了重达25公斤的礼物,这些礼物来自考古界的众多前辈,其中最具有纪念意义的是时任敦煌研究院名誉院长的樊锦诗送给钟芳蓉的口述自传《我心归处是敦煌:樊锦诗自述》。在书的扉页上,樊院长给钟芳蓉写下寄语:“不忘初心,坚守自己的理想,静下心来好好念书。”来自前辈们的热情鼓励,让钟芳蓉深受感动。

进入北京大学后,钟芳蓉遵从偶像樊锦诗的教诲,用心学习专业知识,并跟随老师前往各地调查考古遗址。课余时间,她还坚持勤工俭学,以减轻家人的负担。

在大学期间,钟芳蓉积极参与各种考古实践活动。她曾在河北阳原县泥河湾遗址、陕西周原考古实习基地、四川广汉三星堆遗址实习。

考古工作的环境艰苦、任务繁重。实习期间,钟芳蓉经常与老师和同学们一起在野外探测,一旦确定文物出土地点,他们便要在荒野之中进行清理工作。

考古行业工资不高,男生都很少选择这个专业,更别说女孩子了。但钟芳蓉对于历史和考古工作的热爱,并未因此减弱,反而是她越了解考古工作,越觉得这一行业很有魅力。

从北京大学毕业时,她作为考古系学生代表登台发言:“难忘彼时,我们在遗址发掘现场日复一日的工作中,获得新发现的惊喜;难忘在深夜教室的灯光下,我们并肩整理资料时的亲切;那些挑战和回忆让我与老师和同学们有了默契,也成为我发挥专业特长的底气……”

2024年6月下旬,钟芳蓉参加了甘肃省直文博单位——敦煌研究院的校园招聘资格面试,并成功进入复试。7月8日,甘肃省文物局官网公布了面试成绩,钟芳蓉以92.4分的佳绩,位列其报名的敦煌研究院石窟考古岗位第一!

随后,北京大学官方发布了《去敦煌!北大钟芳蓉,祝福你!》一文,讲述了钟芳蓉学习考古专业的心路历程,并透露她从事的工作是编写敦煌石窟的考古报告。

“在这个快节奏的时代,总有人在坚守着信念,从4年前选择考古专业到4年后奔赴敦煌,热爱且不顾世俗眼光投身其中,这在当今实属难得!”在北京大学官网的评论区,有网友如此评价钟芳蓉。

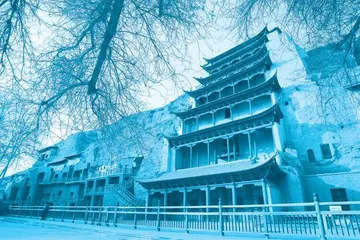

7月中旬,钟芳蓉独自拉着一个大行李箱,从繁华的北京来到甘肃省敦煌市。莫高窟坐落于离市区东南25公里处的鸣沙山东麓断崖上,这里曾是古丝绸之路上的商业枢纽,见证了无数商旅的往来与东西方文化的交汇交融。

钟芳蓉抵达莫高窟时正值黄昏,最后一班满载游客的大巴车已从莫高窟返回敦煌市,白天的喧嚣逐渐消散,莫高窟再次回归平静。此刻,把自己“扔”进敦煌大漠中的钟芳蓉,却丝毫不觉得孤独,因为她身边有热心的同事,眼前有被誉为“千年艺术瑰宝”的莫高窟。

守护国宝,

一代代人的青春接力

敦煌莫高窟俗称“千佛洞”,始建于公元366年,由乐僔和尚在此开凿第一个洞窟开始,历经前秦、北魏、西魏、北周、隋唐五代、宋、西夏、元等多个朝代的连续建造,才形成了今天的宏大规模。它不仅是中华先辈们智慧与创造力的结晶,也是古丝绸之路多元文化交融的生动展现。

莫高窟以其精美的壁画、彩塑和独特的建筑艺术闻名于世,现存洞窟735个,壁画面积达4.5万平方米,彩塑2415尊。这些作品跨越了千余年的历史长河,展现了不同时期的文化风貌和艺术特色。壁画内容丰富多彩、色彩斑斓、线条流畅,具有极高的艺术价值和历史研究价值。彩塑则造型生动、神态各异,充分展示了古代工匠们高超的雕塑技艺。早在1987年,莫高窟就被列入《世界文化遗产名录》。

钟芳蓉所在的敦煌研究院位于中国三大石窟之首的莫高窟景区内,是国家重点文保单位,负责敦煌莫高窟、天水麦积山石窟、瓜州榆林窟、永靖炳灵寺的保护工作。“尽管这里风沙很大,气候干燥,我经常会干得流鼻血,但在这儿工作的好处也很多,比如我可以经常免费游览莫高窟。”钟芳蓉乐观地说,为了给敦煌千佛洞中的塑像、壁画等拍照,她经常沿着山崖栈道爬上爬下,将自己弄得“灰头土脸”。起初,她还喜欢化个淡妆,但后来,也渐渐习惯了素面朝天。

夜深人静的敦煌研究院,只能听到鸣沙山风吹沙走的声响。在宿舍中专心整理石窟艺术资料的钟芳蓉,非常喜欢这种远离喧嚣、天地广袤、心无旁骛的环境。她认为,搞考古研究就是要“坐得住冷板凳”,只有肯花几年甚至几十年的时间去钻研深耕,才能在某一个领域有所建树。钟芳蓉愿意像樊锦诗院长那样,将自己的青春乃至一生,都奉献给敦煌。

令樊院长感到欣慰的是,近些年,已慢慢有一些像钟芳蓉这样的年轻人勇敢地走进敦煌研究院。他们正值芳华,有的是受前辈感召,有的是为实现艺术理想。作为这里的新生代,“传好守护国宝的接力棒”是钟芳蓉和年轻同事们的共同愿望,“择一事,终一生”则是他们心中坚定的信念。

“坚守大漠、甘于奉献、勇于担当、开拓进取”的“莫高精神”,是樊锦诗等老一辈敦煌文保工作者在艰苦环境中创造的。如今,这种精神也召唤着钟芳蓉等年轻人承担起保护和传承敦煌文化的责任与使命。在樊锦诗推出“数字敦煌”网站数年后的2024年,钟芳蓉又提出了打造“敦煌在线游”APP的设想,旨在让中外人士更好地了解中国丝绸之路上的古老文化遗产。

敦煌研究院建院80周年座谈会上,24岁的钟芳蓉作为青年代表发言道:“前辈们为我们的研究工作打下了坚实基础,使我们得以站在巨人的肩膀上继续前行。我将以前辈们为榜样,用实际行动来践行并弘扬莫高精神!”

2024年9月28日,《人民日报》新媒体推出了特别策划“追光演讲”。在这次演讲中,扎根莫高窟60多年的樊锦诗分享了她的青春故事。从青丝到白发,从未名湖畔到西北大漠,这位“敦煌的女儿”数十年如一日,始终在用心守护莫高窟这座艺术宝库。同时,“北大考古女孩”钟芳蓉也在视频中出镜,与樊院长共同演绎了青春的延续……

弦歌不辍,薪火相传。正因为有了一代代文保人的奉献与坚守,被誉为“东方艺术明珠”的敦煌莫高窟,才能在世界文化遗产中绽放出独特而璀璨的光芒。

责编/伊和和

E-mail:[email protected]