核心素养视域下一节历史优质课的设计与思考

作者: 吕平丹

《义务教育历史课程标准(2022年版)》明确指出,历史课堂要落实立德树人任务,注重培养学生的核心素养,即唯物史观、时空观念、史料实证、历史解释和家国情怀等,核心素养要与课程目标有机结合。

一、优质课需要遵循恰切的历史教学逻辑

统编版历史八年级上册第25课《经济和社会生活的变化》一课主要包括“民族资本主义的发展”和“社会生活的变化”两部分内容。在教学“生活之变”时,教师可以播放民国女子身着各式各样旗袍的短片,并向学生提问在食、住、行、风俗习惯和生活观念等方面的变化和表现。从“生活之变”中可以看出人们对新潮流、新思想的接纳和吸收。然后过渡到近代社会经济又发生了怎样的变化,由一座城引出一个人——张謇,并设置一系列探究问题引发学生讨论。探究工业分布的地域和类型的特点,处处都体现着不平衡的矛盾,这种不平衡恰好也体现在社会生活的变化上,经济发达地区和欠发达地区、沿海省份和内陆省份、大中城市和小城市等都存在这种极度不平衡的状况。追本溯源,这种不平衡的原因何在?思考当时中国内部的政治局面,可见一个国家的深刻变化离不开政治、经济、生活和思想等各个方面的影响。“变”是贯穿整堂历史课的主题,它不仅代表当时中国民族工业发展的显著特征,而且体现了人们物质生活和社会习俗的新风尚。由此我们可以明确本节课内容的结构逻辑关系。

二、优质课需要培育历史解释能力

《义务教育历史课程标准(2022年版)》指出:“教师不仅要在教学设计中注重探究问题的设置,而且要将教学过程的实际操作转化为学生解决问题的活动过程。”

张謇创办的大生纱厂从举步维艰到迅速发展、兴盛,再到遭遇内忧外患的摧残和压迫,最后在恶劣的环境中顽强挣扎。这条线索暗示着近代中国民族资本主义发展的走势。学生由此可以快速掌握近代中国民族资本主义从19世纪六七十年代到1949年中华人民共和国成立这一过程的发展趋势,并能够自主绘制发展趋势图。

三、优质课需要形成历史态度与方法

史料是认识历史的主要依据,所以,必须重视史料的搜集和解读,进而形成历史态度与方法。在课堂教学中,运用史料如下。

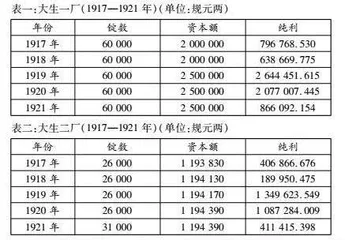

通过这两幅表格,我们可以看出张謇苦心经营的大生纱厂面临着前所未有的危机,1917—1921年这一阶段,处于第一次世界大战(1914—1918年)后,大生一厂、二厂获利逐年减少。利润不断下滑的趋势说明这一时期出现了严重的经济危机,恰逢帝国主义经济势力卷土重来,民族资本主义发展再度受挫。

四、优质课需要涵养历史家国情怀

在课堂教学的练习环节,学生回忆并复习近代中国学习西方的技术、制度和思想等。聚焦本课历史人物,张謇、荣氏兄弟、侯德榜等,他们身上有着难能可贵的家国情怀。纵观他们的一生,通过了解他们的故事和精神,更好地激励着中学生为实现中华民族伟大复兴梦、强国梦而不懈奋斗。

总之,基于历史核心素养培养的历史课堂教学,需要将历史学科核心素养培养、教学构思的创新、课堂实践的优化升级等融入历史课中,打造高质量的历史课堂。