论“教育主体性”是教育学的研究对象

作者: 王之洁 胡扬洋

摘 要

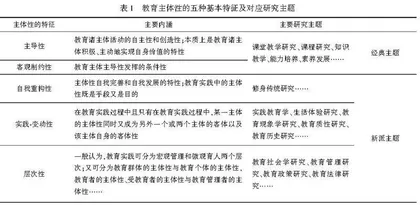

我国教育理论界一直以来存在“教育学研究对象是什么”的讨论,主要学说有教育现象、教育问题、教育规律三种。在主体性的视角下,教育主体性应作为教育学的研究对象。这一论断意味着教育主体性具有丰富的次级分类和分类层次,一种“五特征”的学说可作为教育主体性的基本次级分类。基于此,教育现象作为主体性的衍生和反映形式,不宜作为教育学的研究对象;教育问题作为教育学研究对象的风险则在于无法实现更多的交流对话;把教育规律作为教育学研究对象的风险则在于容易使研究片面执着于某些确定性结论的得出,无助于研究本身的教育学品性。教育学学位论文导论部分的撰写方式也在相关讨论中得到了明晰。

关键词

教育学;研究对象;教育学知识生产;教育主体性;教育现象;教育问题;教育规律

中图分类号G633 文献标识码A 文章编号1005-4634(2025)02-0018-07

教育学的研究对象是教育学基本理论(或教育学原理)的重要议题,当下关注该议题对教育学学位论文撰写的启动及推进有着重要的意义,因为任何一篇学位论文都在实质性地推动着教育学知识的有序生产。具体地说,很多教育学硕博论文的“导论”一般会包括研究对象、研究问题、研究背景、研究价值、研究方法、研究内容、理论基础等模块,其中居于中枢地位之一的是“研究对象”。如何认识“研究对象”及其相关模块在整个学位论文当中的地位和作用?当前十分缺乏对其进行的基于教育学基本理论的深刻论述。随着我国教育事业的规模不断扩大、内涵不断丰富,各层次、各部类的教育都迈向了新的发展阶段。在这一背景下,深入探讨教育学的研究对象问题,不仅有助于培养教育学学科人才,提升教育学知识生产的效率和质量,还有助于促进教育事业的整体发展。

1 “教育学研究对象”问题的研究需要新的综合

要深刻辨析教育学位论文中“研究对象”的内涵,绕不开我国教育学基本理论研究中的一个经典主题——“教育学研究对象”问题。改革开放以来,我国教育学界对该问题进行了卓有成效的探讨,主要观点有教育现象说[1]、教育问题说[2]、教育规律说[3]。目前各种教科书普遍采取的说法是:“教育学的研究对象是教育现象和教育问题,教育学的根本任务是揭示教育规律”,从而区分了教育学的研究对象和研究任务。

尽管关于教育学研究对象的三种学说各执一端,但都促进了对该问题的认识。当下的任务是从一种更有包容性的、总体的视角对教育学的研究对象加以审视,也有必要在一定的发展阶段和背景下对教育学理论进行综合。这是教育学理论进入新发展阶段的必由之路,也使得对教育学的研究对象问题的认识更加简约而深刻。同时,这种理论综合也是一种创新,会指明教育学理论发展的新方向,预示更多的发展可能性。此外,论析教育学的研究对象问题会影响教育研究者学术视域的聚焦方向,从而牵引着整个研究的“教育性”。

2 对教育学研究对象现有学说的反思

“以某事物作为对象”并不代表这种“对象化行为”是可以简单、直接地实现的。正如现代科学需要实现精巧严格的实验设计和数据采集分析,才能实现一定程度的“对象化”。对教育学研究而言,其“对象化”本身也是研究的一部分。基于此论,以下主要辨析三个经常被作为“教育学研究对象”的相关范畴,以说明为什么它们不能作为“教育学研究对象”。

2.1 把“教育现象”作为教育学的研究对象流于浅表

“现象”一般是指事物的各种属性在直观表象层面的映像。如同物理学不会把物理现象作为物理学的研究对象一样①,教育学的研究对象也不是教育现象。从理论范畴上说,教育现象是教育主体不同的主体属性在现象上的反映和表现,是教育主体不同主体性的衍生物或映像物。研究对象应超越现象,透过现象触及到更为深刻而抽象的属性或性质的意义上。认同教育主体性是教育学的研究对象,这体现了现象背后的统一性,即统一于教育主体性。

在学科之林中,各种学科的知识生产传统并不必然以“对象化”的方式开展。例如,自然史或博物学的学术传统就并不是以对象化的方式进行研究的。也就是说,这些学术传统的研究方式本身不是对象化的。同样,“研究对象是什么”这一命题对自然史或博物学来说,本身就是荒谬的。因为做这些学科研究的方式不是对象化的。所以,一旦教育研究者坚持“教育学的研究对象”这样的一种提问和表述方式,那么就已然表明是以对象化的方式看待这一问题,即采用现代科学的探究方式、提问方式和思维方式。

应该指出,“教育学的研究对象”不同于“教育研究的对象”。“教育学”有确切的学科范式和传统。一般地谈论“教育研究”并不代表基于的学科立场绝对是教育学的,也可能是哲学、社会学、心理学、经济学、管理学的,任何学科都可以基于本学科的立场对“教育现象”开展研究。虽然一直以来教育学本身的发展都灵活而广泛地借鉴其他学科,但若将“教育现象”也作为“教育学的研究对象”,则无法将教育学立场的研究与其他学科立场的研究区别开来。

2.2 把“教育问题”作为教育学的研究对象失之琐碎

“教育问题”在各项教育学相关研究中无疑都有重要价值,“问题意识”更是评判教育学者学术水平的重要标尺。但是,认为“教育问题是教育学的研究对象”则不适当。事实上,研究者在具体研究过程中,并不是一直以对象化的方式来处理教育问题的。教育问题对每个研究者而言都并不是绝对客观化的存在,即问题与研究者之间的关系不是主客二分的存在。研究者其实是在不断锤炼教育问题、探索教育问题,这是由教育问题牵引、与教育问题对话的过程。直至研究结束,研究问题可能只在某种程度上得到了回答,或者没能得到回答,甚至问题反而更多了,也就是激发出新的问题,抑或是问题发生了转换。但这并不代表本次研究就是不值得做的、不是一个好研究。所以,人们一般谈到教育问题时,多不是以对象化的方式来处理。但在学术写作中,研究问题可以被客观化、外在化地表述和书写出来。就此而论,局限于对象化地看待教育问题,没有足够切合教育研究以及教育学知识生产的实际。

再者,一般地探讨教育学的研究对象和探讨某一次(项)教育研究的研究对象,这二者并不在同一层面。探讨教育学总体的研究对象是一个教育基本理论问题、教育学原理问题,或教育学学科哲学问题。探讨某次教育研究的研究对象则更为具体,其实是教育研究方法问题。如果停留于研究方法的意义上,也就是认为某些被清晰表述的教育问题是研究对象,那么在获得某种确定性的同时,也会带来风险。这些风险主要包括以下两个方面:其一,直接认为教育问题是教育研究对象会忽略这些已经被清晰表述出来的教育问题究竟是怎样被提炼出来的。也就是说,这些纷繁复杂的、异常丰富的教育问题,它们的问题结构、来源、提出方式等具有哪些内在特征?这些都无法触及和深入。其二,如果谈论教育学研究问题时停留于具体的研究方法层面,就会出现这样的现实:每个研究者认同自己的研究问题,也都会在一定意义上认同教育研究的对象是研究问题,但是这种认同并不能带来更加深刻的共识。也就是说,专注于不同教育问题的研究者都“各论各的问题”,不能就不同教育问题的探索以及生成的教育研究成果和知识在更深广的意义上、更高的层次上进行沟通交流,不能带来更多教育学整体的知识整合与生产贡献。

① 一般认为,物理学是研究物质最一般的运动规律和物质基本结构的学科。

2.3 把“教育规律”作为教育学的研究对象不免功利

开展教育学研究常需通过教育调查、教育实践搜集经验材料并加以整理分析,才能实现对教育主体相关属性的某种反映或折射。在这个过程中,也需要一些理论范畴的发明,作为理论工具参与对经验材料的整理分析。也就是说,要实现对教育学研究对象的对象化也并不是轻而易举的——不是直接的行为,“对象化”过程本身正是研究过程的一部分。

同时,开展教育学研究需要用教育学范畴、概念对经验材料进行整理,进而实现对教育主体、教育主体性更加有序的反映,得出某种秩序和规律。这种规律可以被教育学知识生产者和享用者所把握、运用。教育学研究最终要实现对教育问题在某种程度、某种意义上的确定性回答,从而得出某种确定性、必然性和规律性。所以,认为教育研究的“任务”是揭示教育规律是适当的。

教育规律可理解为已经生产出的教育学知识。但若认为已被生产出的教育学知识是教育学的研究对象,则会存在风险。如此论断会吸引研究者把大部分注意力聚焦在对已有的和即将生产出的教育学知识的理解、诠释、分析及宣介上,使研究者错失对教育主体之主体性的关注,并期待自己在研究中得出确定性的知识。如此则是偏狭的,甚至是功利的。总而言之,论断教育规律是教育学的研究对象存在这样的风险。

3 “教育主体性”何以是教育学的研究对象

3.1 “教育主体性”作为教育学研究对象的逻辑理路

一般而言,“研究对象”是研究活动中被研究者以“对象性”的方式所把握的范畴。“对象”即行动或思考时意在指向的事物。作为意识与实践的范畴,“对象”兼有具体性与抽象性,因而无法简单、直接地观测“研究对象”,往往需要借助一定的直观方法、观测技术、研究方法论,才能在某种程度上把握“研究对象”。并且随着研究方法和技术条件的发展,对研究对象把握的程度、角度、丰富度都会不断变化,所以不宜把某种研究方法以及某些技术条件下可以取得的现象描述、有限数据等经验材料作为具有总体性的“教育学研究对象”,而应追溯教育研究中各种可得材料所属的本体。要深入一般教育活动的内在结构,聚焦其中最重要的、居于枢纽地位的因素。

因此,教育学的研究对象是“教育主体性”,即教育活动中的“主体性”,它指的不是教育主体的本体,而是教育主体在教育活动中表现出的、为了促进教育活动品质不断提升的各种具有“主体性”的特质,是教育活动中的主体所具有的自主、能动、创造属性。总而言之,可以从两个层面理解作为教育学研究对象的“教育主体性”:第一个层面,“教育主体性”是教育实践主体的能动性及其表现与发挥;第二个层面,“教育主体性”的表现与发挥应彰显和保障教育活动的“教育属性”,也就是提升、实现教育活动内在的本体性与规范性。

某次具体教育研究中所聚焦的各种直观经验材料应被视为洞察教育主体性具体方面的一种投射。研究者在开展教育研究时,在充分获得各种经验材料之后,还要进行深度比对、分析、概念化、理论思考,以获得对教育主体性的某些认识。这也符合科学研究的具体方法论。

可以说,教育工作就是在不断发现教育主体,同时帮助教育主体激活主体性、确认主体性、发展主体性,并发展主体的层次性,以及主体与主体之间的关联性(主体间性),从而使教育主体不断提高发展质量。可以说“无主体,不教育”,“主体”是一切教育工作的出发点,也是最终归宿[4]。如今,“尊重学生的主体地位”已成为绝大部分教育工作者的共识,在一些论述中,教师群体也被认为是教育主体,并得到了诸多肯定。教育主体问题的提出和对教育主体的确认、高扬和阐发,以及基于相关理论理念所进行的教育实践、教育改革,都已沉淀为教育工作者一种深沉的教育信念、教育思想,这是我国改革开放以来教育事业、教育学术发展的一项重要历史功绩。

因此,在教育实践意义上,确认“教育主体性”是教育学的研究对象有助于教育学工作、教育生产始终聚焦并促进教育主体的发展。在学术层面,确认教育主体性是教育学的研究对象,有利于教育学研究继承与弘扬我国教育理论研究中“重视教育主体”的传统,并不断汲取理论与智慧养料,从而促进我国教育学知识生产的体系性、全面性和深刻性。

需要说明的是,在肯定教育主体性是教育学研究对象的同时,并不是要把教育中的客体以及联系教育主体及客体间的媒介技术体系完全排除于教育学研究之外。教育学研究不能孤立地研究教育客体以及媒介技术,必须要研究与主体相互作用、相互牵连的教育客体和教育媒介。因而,教育主体的性质也在教育客体和媒介中得到必然的反映。